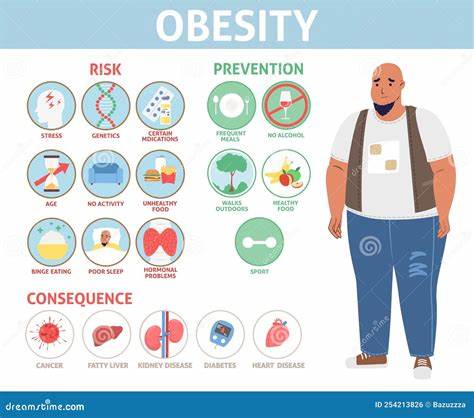

Die Adipositas-Epidemie hat in den letzten Jahrzehnten weltweit dramatisch zugenommen und stellt eine bedeutende Herausforderung für Gesundheitssysteme und Gesellschaften dar. In Deutschland sind inzwischen Millionen Menschen von Übergewicht und Fettleibigkeit betroffen, was nicht nur das individuelle Wohlbefinden beeinträchtigt, sondern auch die Risiken für zahlreiche chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten erhöht. Trotz einer Vielzahl von Diät- und Gesundheitsratgebern bleibt das Thema Abnehmen eine der größten Hürden für viele Betroffene. Häufige Missverständnisse und Fehlinformationen tragen dazu bei, dass das komplexe Problem der Gewichtszunahme oft zu einfach oder falsch verstanden wird. Ein genauerer Blick auf die „Falle Adipositas“ und die gängigen Irrtümer kann helfen, die Problematik realistischer einzuschätzen und den Weg zu effektiveren Strategien zu ebnen.

Ein verbreiteter Irrglaube ist, dass Übergewicht einzig auf eine Überernährung durch bewusstes oder unkontrolliertes Essen zurückzuführen ist. Während es sicher Menschen gibt, die regelmäßig sehr viel mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie verbrauchen, zeigt die wissenschaftliche Forschung, dass viele adipöse Personen keineswegs exzessive Mengen zu sich nehmen. Eine Studie aus dem Jahr 1992, die mit Versuchspersonen unter Laborbedingungen durchgeführt wurde, belegt, dass manche Menschen mit einem Body-Mass-Index im Bereich der Adipositas bereits bei einer Kalorienaufnahme von rund 2.000 bis 2.400 Kilokalorien pro Tag ihr Gewicht kaum reduzieren können.

Diese Kcal-Zahl entspricht den allgemeinen Empfehlungen oder liegt sogar unter dem durchschnittlichen Energieverbrauch einiger gesunder Menschen. Dass Menschen dennoch starkes Übergewicht haben oder trotz bewusster Reduktion kaum Gewicht verlieren, spricht dafür, dass Körperfunktionen weit komplexer auf eine Kalorienrestriktion reagieren. Überraschend ist ebenso, dass bei der Genauigkeit der Kalorienzähler oftmals eine große Diskrepanz zum tatsächlichen Verbrauch besteht, was zu Frustration bei den Betroffenen führt.Die Biologie hinter der Gewichtszunahme ist sehr vielschichtig. Der menschliche Körper besitzt eine Art „Set-Point“-System, das versucht, das Körpergewicht innerhalb bestimmter Grenzen zu halten.

Nach einem Gewichtsverlust reagiert der Organismus oft mit hormonellen Veränderungen und einem verlangsamten Stoffwechsel, was den Körper dazu „zwingen“ kann, wieder an Gewicht zuzulegen. Dieses adaptive Verhalten erklärt, weshalb viele Diäten auf lange Sicht scheitern und abgenommenes Gewicht häufig wieder zurückgewonnen wird. Die Verwendung neuer Medikamente auf Basis von GLP-1-Agonisten zeigt zwar beeindruckende Effekte bei der Unterstützung von Gewichtsabnahme, doch auch hier ist die dauerhafte Erfolgschance kritisch zu betrachten, da beim Absetzen der Behandlung häufig wieder eine Gewichtszunahme folgt. Dies untermauert die Theorie, dass der Körper einen neuen, niedrigeren Gewichtszustand nicht dauerhaft als Normalgewicht akzeptiert.Ein weiteres Missverständnis dreht sich um die Vorstellung, dass nur das Essen von „ungesunden“ Lebensmitteln oder Junk-Food die Ursache für Übergewicht sei.

Dabei wird übersehen, dass auch viele als gesund deklarierte Lebensmittel besonders kalorienreich sind. Nahrungsmittel wie Avocados, Nüsse, Käse oder fettreiche Fleischsorten besitzen eine hohe Energiedichte, die sich nicht selten mit Süßigkeiten oder Snacks messen kann oder sie sogar übertrifft. Da Fett pro Gramm mehr als doppelt so viele Kalorien liefert wie Kohlenhydrate oder Eiweiß, können auch gesunde Lebensmittel bei unkontrolliertem Verzehr zu einem Kalorienüberschuss führen, der schließlich zur Gewichtszunahme beiträgt. So hat sich der Trend hin zu vermeintlich „gesünderen“ Produkten wie Vollfettmilch und Avocado in den letzten Jahren teilweise parallel zur Zunahme von Adipositas entwickelt. Dies zeigt deutlich, dass allein das Label „gesund“ nicht vor Übergewicht schützt und das einfache Konzept von Kalorienzufuhr versus Kalorienverbrauch weiterhin Gültigkeit hat.

Der Mythos, dass gesunde Lebensmittel automatisch ein größeres Sättigungsgefühl vermitteln und somit den Gewichtsverlust begünstigen, ist wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Verschiedene Ernährungsformen von Keto bis vegetarisch führen in der Praxis nicht zu signifikant unterschiedlichen Erfolgsraten. Gerade kalorienreiche pflanzliche Lebensmittel wie Nüsse, Öle oder Granola überzeugen nicht unbedingt durch ein geringeres Kalorienangebot. Das Konzept der Sättigung ist stark subjektiv und von zahlreichen individuellen Faktoren abhängig, was die Suche nach dem optimalen Ernährungsansatz erschwert. Ohne eine überwachte Kalorienbilanz ist jeder Diätversuch zum Scheitern verurteilt.

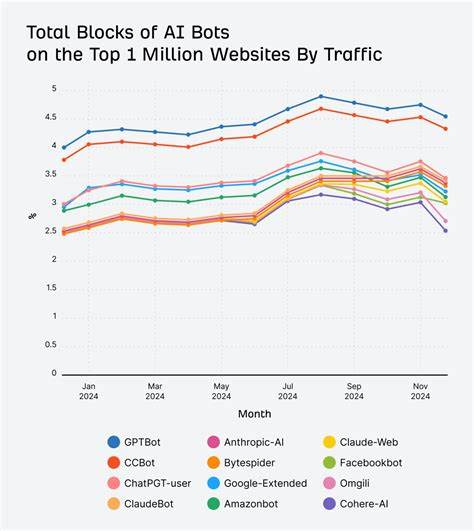

Die Rolle von Werbung und Marketing wird ebenfalls häufig überschätzt oder zu stark vereinfacht. Obwohl es naheliegend erscheint, dass aggressives Marketing für kalorienreiche und nährstoffarme Lebensmittel die allgemeine Gewichtsentwicklung begünstigen könnte, ist die Realität differenzierter. Menschen sind heute stetig über digitale Medien und soziale Netzwerke mit Informationen und Angeboten konfrontiert und in vielen Fällen bereits sehr gut über gesündere Alternativen informiert. Gleichzeitig ignorieren viele bewusste und gesundheitsorientierte Verbraucher die verbotene Rolle der Werbung nicht, sondern treffen oftmals bewusste Entscheidungen gegen die eigene Gesundheit. Die Annahme, dass eine strengere Regulierung von Werbung oder eine bessere Information automatisch zu einem Rückgang der Übergewichtsquote führen würde, wird von aktuellen Forschungsergebnissen nur begrenzt unterstützt.

Auch erfolgreiche Firmen ohne Werbebudgets, die auf Mund-zu-Mund-Propaganda setzen, zeigen, dass Kaufverhalten vielschichtiger ist.In der Summe zeigt sich, dass vereinfachte Ratschläge wie „weniger essen“, „gesünder essen“ oder „mehr Bewegung“ allein der biologischen und psychologischen Komplexität von Adipositas häufig nicht gerecht werden. Die Biologie des Körpers arbeitet oft gegen den Wunsch vieler Betroffener, dauerhaft Gewicht zu verlieren. Dies erklärt die alarmierend hohe Misserfolgsrate bei Diäten und unterstreicht die Notwendigkeit, neue Wege und Technologien zu erforschen und anzuwenden. Medikamente wie GLP-1-Agonisten bieten zwar derzeit die vielversprechendste Unterstützung bei der Kontrolle von Übergewicht, können aber keine dauerhafte Heilung garantieren.