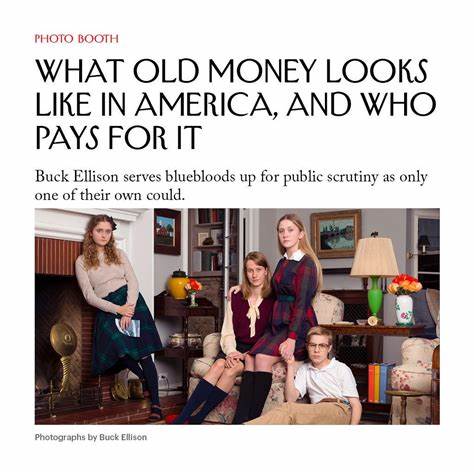

Der Begriff "Old Money" ruft vor dem inneren Auge vieler Menschen ein bestimmtes Bild hervor: zurückhaltender Luxus, gepflegte aristokratische Haltung und eine fast schon museale Bewahrung von Traditionen. In den Vereinigten Staaten steht "Old Money" für Familienvermögen, das über Generationen weitergegeben wurde, oft verbunden mit Namen, die seit langem in gesellschaftlichen Eliten verankert sind. Doch jenseits der eleganten Kleidung, des tadellosen Auftretens und der ikonischen Kulissen an Golfplätzen oder in weitläufigen Landhäusern verbirgt sich eine komplexe Realität, die sich aus fotografischer, sozialer und ökonomischer Perspektive beleuchten lässt. Die Inszenierung dieser Welt und die Frage, wer letztlich die Rechnung für diese Exklusivität zahlt, eröffnen tiefere Einsichten in das Gefüge amerikanischer Gesellschaftsschichten. Der amerikanische "Old Money" manifestiert sich häufig über ästhetische Merkmale, die gleichzeitig klassisch und subtil wirken.

Die Kleidung zeichnet sich durch zeitlose Schnitte aus, etwa ein perfekt geschnittener Blazer mit breiten Revers, gefertigt aus kostbaren Stoffen wie Kaschmir. Diese Zurückhaltung ist so durchdringend, dass sie laut dem bekannten Sprichwort "New Money shouts, Old Money whispers" als stille Demonstration von Reichtum verstanden werden kann. Die Bewohner dieser Welt bevorzugen Understatement gegenüber protziger Schau, und in ihren Manieren wie in ihrer Garderobe spiegelt sich eine Art eleganter Abgrenzung gegenüber dem Momenteindruck wider. Der Fotograf Buck Ellison hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben und die verschlüsselten Codes des amerikanischen „Old Money“ bei seinen inszenierten Fotografien zu erkunden. Seine Bilder zeigen Menschen, die in einer Umgebung agieren, die alle Klischees torpediert: „blasse Blondinen“ mit perfekt frisiertem Haar, die sich wie buchstäblich aus einem Ivy-League-Katalog entstiegen bewegen, umgeben von Land Rovers, weitläufigen Golfplätzen und marmorgeplätteten Küchen.

Doch diese Darstellungen sind irreführend, denn Ellison arbeitet fast ausschließlich mit Schauspielern und Models aus Los Angeles und erschafft so eine Art Theaterbühne für eine Klasse, der die Dargestellten nicht wirklich angehören. Mit diesem künstlerischen Schritt gelingt ihm eine Doppelbödigkeit: einerseits karikiert er die Exklusivität, andererseits wirft er einen Blick darauf, wie Macht und Vermögen inszeniert und zur Darstellung gebracht werden. Diese Inszenierung offenbart mehr als bloße Oberflächenmerkmale. Während klassische Porträtfotografie und Gesellschaftsporträts häufig auf eine positiv verklärende Darstellung von Reichtum zielen, trifft Ellisons Arbeit eine andere Tonlage. Er fordert dazu auf, nicht nur den äußeren Glanz, sondern auch die sozialen und rassischen Mechanismen zu betrachten, die das amerikanische Wohlstandsvehikel antreiben.

Die Bewahrung solcher Dynastien ist eng verwoben mit einem Gefühl von exklusivem Besitz und traditioneller Macht. Mittlerweile ist es nicht mehr nur der reine materielle Reichtum, der das Augenmerk auf sich zieht, sondern vor allem der beinahe grenzenlose Einfluss und die vermutete Unantastbarkeit, die mit solchen Vermögensclans einhergehen. Der Begriff "Old Money" ist jedoch innerhalb der amerikanischen Gesellschaft nicht bloß Ausdruck von Status, sondern auch von gesellschaftlicher Verantwortungslosigkeit, die sich über Generationen vererbt hat. Historisch betrachtet führte die „Wasp rot“ genannte Verfallserscheinung, ein Ende der sozialen Verantwortung und eine Manifestation von Überheblichkeit bei den Erben bürgerlichen Vermögens, immer wieder zu skandalösen und ambivalenten Bildern. Ein Bild, das Ellison meisterhaft einfängt, zeigt junge Männer in Golfkleidung, von denen einer respektlos auf das Grün uriniert, während die anderen konzentriert einer entscheidenden Puttsituation folgen.

Diese Szene illustriert exemplarisch eine Haltung von Übernehmen von Privilegien ohne jede Konsequenz – eine Haltung, die von der Gesellschaft geduldet und oftmals sogar bewundert wird. Werfen wir einen Blick auf die ökonomischen Dimensionen, so zeigt sich, dass das Erbe des "Old Money" weitreichendere Auswirkungen hat, als man bei der Betrachtung oberflächlicher Stilmerkmale annehmen würde. Der französische Ökonom Thomas Piketty beschrieb das Phänomen schon detailliert: Die Konzentration von Reichtum in den Händen einer kleinen Elite ist so groß, dass der Großteil der Gesellschaft die tatsächlichen Ausmaße nicht einmal wahrnimmt. Für viele ist Reichtum fast abstrakt geworden – etwas, das scheinbar in surrealen und unerreichbaren Sphären existiert. Diese soziale Ungleichheit, die durch traditionelle Vermögensverhältnisse zementiert wird, beeinflusst nicht nur finanzielle Machtverhältnisse, sondern auch Bildungschancen, politische Einflussnahme und kulturelle Teilhabe.

Dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen privilegierten Hintergrund für Ellison als Teil dieser Welt zugleich befreiend und belastend ist, offenbart eine weitere Facette. Er selbst stammt aus einer konservativen, „Waspish“ geprägten Umgebung, hat durch die künstlerische Perspektive jedoch Distanz und Reflexion gewonnen. Seine Entscheidung, sich fotografisch mit der Welt seines privilegierten Herkunftsmilieus auseinanderzusetzen, bedeutet eine Art von „zweitem Coming-out“. Während der Umgang mit seiner sexuellen Identität ihm problematische Abgrenzungen eröffnet hat, ist die Kritik an der eigenen Klasse vielfach tabuisiert – denn Geld, so die kaum hinterfragte Regel in diesen Kreisen, wird nicht offen thematisiert. Wer sich daran wagt, könnte Gefahr laufen, aus dem erlesenen Zirkel geworfen zu werden.

Diese Schweigsamkeit gegenüber den finanziellen Realitäten ist nicht nur eine soziale Konvention, sondern wirkt als eine Art kultureller Mechanismus, der zur Fortdauer von ökonomischer Ungleichheit beiträgt. Ellisons bewusster Bruch mit diesem Schweigen ist daher nicht nur eine künstlerische Haltung, sondern auch eine politische. Seine Fotos erlauben eine transparentere Sicht auf das, was üblicherweise verschleiert wird: Die Herkunft von Privilegien, die allzu oft mit Machtstrukturen verbunden sind, deren Überwindung gesellschaftlich dringlicher denn je scheint. Gegenüber anderen fotografischen Darstellungen von Reichtum – etwa den von Tina Barney, deren Arbeiten eher die harmlose Seite des Elitestatus zeigen, oder den karikaturhaften Gesellschaftsporträts von Cindy Sherman – fällt Ellisons Herangehensweise radikaler aus. Seine Arbeit wirkt weder verklärend noch satirisch, sondern nüchtern und mitunter ironisch distanziert.

Dieser Umgang ist nur möglich, weil er Teil dieses Milieus ist und somit mit möglichst wenig Verfremdung die Eigenheiten und Widersprüche seiner Klasse offengelegt. Das Bild vom „Old Money“ in Amerika ist also nicht nur ein Bild von verschwenderischem Reichtum oder feiner Kleidung, sondern ein komplexes soziales Phänomen, das tief im Geflecht von Rasse, Macht und Tradition verankert ist. Die Frage, wer für dieses fortdauernde Vermögen und die damit verbundenen Privilegien zahlt, berührt jeden Bereich der Gesellschaft. Während wenige in Luxus baden, zahlt die Mehrheit durch eingeschränkte Chancen, gesellschaftliche Marginalisierung und die zunehmende Spaltung der Gesellschaft einen Preis, der oft unsichtbar bleibt. Die Auseinandersetzung mit dem amerikanischen „Old Money“ ist somit weit mehr als ein ästhetisches Reflektieren über Mode oder Interieurs.

![Dodgy High Voltage Experiments – 787 Volts from a $2 Board [video]](/images/5ACAE7D0-90AD-4A60-BE36-E79B6759DF21)