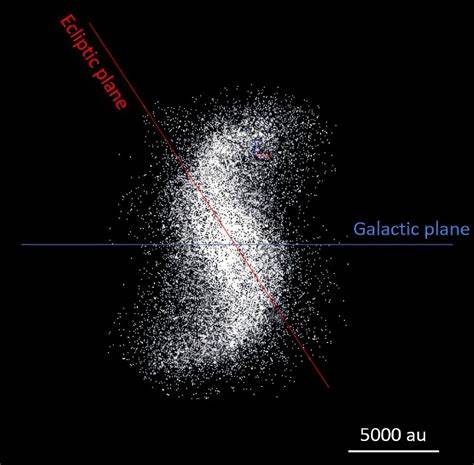

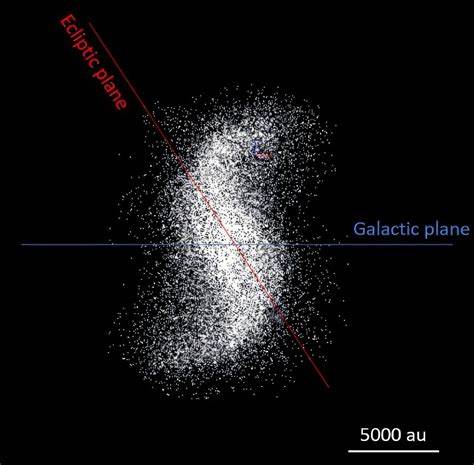

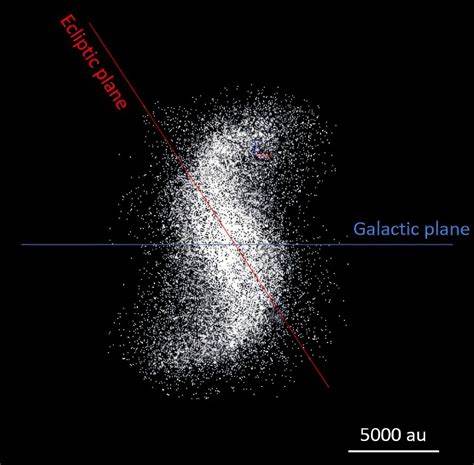

Die Oortsche Wolke, eine weit entfernte und mysteriöse Region, die unser Sonnensystem umgibt, fasziniert Astronomen seit Jahrzehnten. Sie gilt als Ursprung zahlreicher Kometen und wird oft als die Grenze unseres Sonnensystems betrachtet. Neuere Forschungen haben eine Spiralstruktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke identifiziert, was neue Einsichten in die Dynamik und Entstehung dieses faszinierenden Bereichs eröffnet. Diese Entdeckung bietet nicht nur wichtige Hinweise zum Aufbau der Oortschen Wolke, sondern auch zur Entwicklung unseres Sonnensystems und den Kräften, die diese Region formen. Die Oortsche Wolke erstreckt sich in mehreren tausend astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne aus und besteht aus unzähligen eisigen Körpern.

Ihre Existenz wurde erstmals im 20. Jahrhundert postuliert, um die Herkunft langperiodischer Kometen zu erklären. Die innere Oortsche Wolke, oft auch Hills-Wolke genannt, liegt näher an der Sonne als die äußere Oortsche Wolke und ist dichter besiedelt mit kleinen Himmelskörpern. Dort zeigt sich eine interessante Spiralstruktur, die auf komplexe Prozesse hinweist. Wissenschaftler vermuten, dass diese Spiralstruktur durch gravitative Wechselwirkungen innerhalb des galaktischen Umfelds sowie durch die Bewegung von Sternen nahe dem Sonnensystem verursacht wird.

Die Gravitationskräfte dieser Sterne könnten die ursprünglich gleichmäßig verteilte Materie in der Oortschen Wolke verzerren und zu Spiralarmen formen. Darüber hinaus spielen planetarische Migrationen und Störungen durch Gas- und Staubwolken im interstellaren Medium eine Rolle bei der Strukturentstehung. Diese Erkenntnis ist bedeutsam, da die Spiralstruktur Einfluss auf die Dynamik der Kometenbahnen hat und somit das Risiko von Kometeneinschlägen auf der Erde indirekt beeinflussen könnte. Zudem ermöglicht das Studium solcher Strukturen einen tieferen Einblick in die frühe Phase der Sonnensystembildung, als sich Materie aus der protoplanetaren Scheibe zusammenballte. Die Gestalt und Verteilung der kleinsten Körper in der Oortschen Wolke spiegeln Bedingungen und Ereignisse wider, die vor Milliarden von Jahren stattfanden.

Der Nachweis und die Analyse dieser Spiralstruktur sind eine Herausforderung, da die Oortsche Wolke weit entfernt und ihre Bestandteile sehr klein und lichtschwach sind. Moderne Teleskope und Beobachtungsmethoden, kombiniert mit numerischen Simulationen, ermöglichen es jedoch, indirekte Hinweise zu sammeln. Computersimulationen helfen, die Wirkung verschiedener Einflüsse auf die Verteilung der Materie darzustellen und zu verstehen, wie sich aus einer zunächst fast sphärischen Verteilung eine Spiralstruktur entwickeln kann. Untersuchungen legen nahe, dass die Spiralstruktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke Hinweise auf vergangene Nahvorbeiflüge anderer Sterne oder sogar auf die ursprüngliche Anordnung des protoplanetaren Materials geben könnte. Diese Erkenntnisse helfen Forschern, die Umgebung des Sonnensystems besser zu charakterisieren und das langfristige Verhalten von Kometen vorherzusagen.

Darüber hinaus bietet die Spiralstruktur in der Oortschen Wolke auch einen Vergleichspunkt für die Erforschung ähnlicher Strukturen um andere Sterne. Die Erkenntnisse aus unserem System können helfen zu verstehen, wie andere Planetensysteme aufgebaut sind und welche Bedingungen dort herrschen. Da Kometen als potenzielle Transportmittel für organische Moleküle gelten, trägt das Verständnis ihrer Herkunft auch zur Astrobiologie bei, indem es Hinweise auf die Verbreitung von Bausteinen des Lebens im Universum gibt. In Zukunft könnten verbesserte Beobachtungstechnologien und Raumsonden, die das äußere Sonnensystem erforschen, noch detailliertere Daten über die Spiralstruktur liefern und damit die Hypothesen zur Entstehung und Entwicklung der Oortschen Wolke weiter untermauern. Die Entwicklung von Teleskopen mit höherer Empfindlichkeit und neue Analyseverfahren versprechen spannende Fortschritte.

Das Studium der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur eröffnet somit neue Dimensionen in der Erforschung unseres Sonnensystems. Es verbindet die astrophysikalische Beobachtung mit theoretischer Modellierung und hat weitreichende Konsequenzen für das Verständnis von Kometenbahnen, der Entstehung von Planetensystemen und der Verteilung von Materie im galaktischen Umfeld. Die Oortsche Wolke bleibt damit ein Schlüsselgebiet der Weltraumforschung, das durch die Entdeckung der Spiralstruktur lebendiger und komplexer denn je erscheint.