Michael Sandel zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen Philosophen, deren Werke nicht nur akademische Kreise, sondern auch die breite Öffentlichkeit weltweit faszinieren. Als Professor an der Harvard University hat er mit seinem Kurs „Justice“ Millionen von Menschen für philosophische Fragen der Moral, Gerechtigkeit und Ethik sensibilisiert und eine breite Diskussion über die Herausforderungen unserer Zeit angeregt. Seine einzigartige Fähigkeit, komplexe philosophische Konzepte in lebendigen und fesselnden Dialogen zu vermitteln, hat ihm den Ruf eingebracht, der beste moderne Vertreter der sokratischen Methode zu sein. In diesem Beitrag widmen wir uns den zentralen Aspekten von Michael Sandels „Justice“-Kurs und der Auswirkung seiner Gedanken auf unsere gesellschaftliche und politische Kultur. Michael Sandel hat sich mit der Frage beschäftigt, was „Gerechtigkeit“ ausmacht und wie man herausfindet, was das Richtige zu tun ist – Themen, die für die demokratische Gesellschaft von fundamentaler Bedeutung sind.

Sein Kurs lädt dazu ein, sich aktiv mit moralischen Dilemmata auseinanderzusetzen, indem er berühmte und kontroverse Beispiele anführt, die zum Nachdenken über individuelle und gemeinschaftliche Werte anregen. Dabei stellt Sandel keine einfachen Antworten bereit, sondern fördert das kritische Denken und den öffentlichem Diskurs als Katalysator für Verständigung und bessere Entscheidungsfindung. Die Bedeutung von Sandels Arbeit liegt in der Wiederbelebung der Kunst des demokratischen Arguments, die heute oft vernachlässigt wird. Seine Überzeugung ist, dass eine lebendige Demokratie nur auf der Grundlage von respektvollem Gespräch und ethischem Diskurs gedeihen kann. Dabei ist das Ziel nicht das bloße Konsensfinden, sondern das tiefere Verständnis verschiedener Perspektiven und ihrer moralischen Grundlagen.

Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der gesellschaftliche Spaltungen zunehmen und komplexe ethische Fragen durch neue Technologien, Marktmechanismen und gesellschaftliche Veränderungen immer drängender werden. Ein zentraler Aspekt von Sandels Kurs ist das Aufgreifen kontroverser und oft provokativer Themen, die zum Nachdenken und Diskussion anregen. Themen wie „Die moralische Seite des Mordes“, „Der Fall des Kannibalismus“ oder „Einem Preis auf das Leben setzen“ sind nicht nur theoretische Gedankenspiele, sondern spiegeln reale ethische Konflikte wider, die Gesellschaften weltweit vor große Herausforderungen stellen. Indem Sandel solche Fallstudien heranzieht, zeigt er auf, wie unterschiedlich moralische Überlegungen in abweichenden kulturellen, sozialen und politischen Kontexten aussehen können. Die Diskussion um das Abwägen von individuellen Freiheiten und gesellschaftlicher Moral zieht sich wie ein roter Faden durch Sandels Lehre.

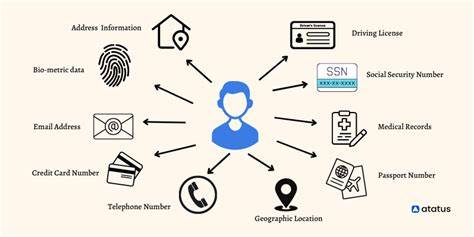

Im Vortrag „Freiheit der Wahl“ etwa stellt er die Frage, in welchem Maße individuelle Entscheidungsfreiheit begrenzt sein darf, um das Gemeinwohl zu schützen oder die Würde des Einzelnen zu wahren. Diese Debatte ist heute angesichts neuer technologischer Entwicklungen und wirtschaftlicher Herausforderungen von besonderer Aktualität, da immer mehr Lebensbereiche einer Bewertung durch Marktmechanismen unterworfen werden. In seinem Kapitel „Wer besitzt mich?“ behandelt Sandel die Grenzen von Eigentumsrechten und die Frage, ob und wie weit Menschen über ihren Körper und ihre Fähigkeiten verfügen dürfen – beispielsweise im Kontext von Organhandel oder Gentherapie. Solche Debatten führen zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der ethischen Dimension von Innovationen und dem Schutz individueller Autonomie. Ein weiteres zentrales Thema ist die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Demokratie.

Sandel plädiert dafür, demokratische Werte nicht nur als formale Prozesse der Meinungsäußerung zu begreifen, sondern als lebendige Auseinandersetzung um das Gute Leben. Die Demokratie darf nicht zur bloßen Wettbewerbsshow verkommen, sondern muss ein Raum sein, in dem Bürger gemeinsam über Werte und Prioritäten reflektieren. Diese Wiederentdeckung der demokratischen Dialogkultur ist essenziell für die Bewältigung gesellschaftlicher Konflikte und die Stärkung des Gemeinschaftssinns. Sandel bringt außerdem die Gegenüberstellung von Markt und Moral zur Sprache. Seine Analysen zeigen auf, dass Märkte nicht nur wirtschaftliche, sondern auch moralische Konsequenzen haben.

Er warnt davor, dass die fortschreitende Marktorientierung vieler Lebensbereiche zu einer Erosion von Werteorientierungen führen kann. In diesem Zusammenhang fordert Sandel eine begründete Debatte darüber, wo Marktwirtschaft ihre Grenzen haben sollte und wie man Werte wie Solidarität, Gleichheit und Gerechtigkeit im wirtschaftlichen Handeln verankern kann. Das Besondere an Michael Sandels Unterrichtsstil ist seine dialogische Herangehensweise, die den Zuhörern erlaubt, selbst Teil des philosophischen Prozesses zu werden. Er verwendet die sokratische Methode, um Fragen zu stellen und sein Publikum zum Nachdenken anzuregen, statt fertige Antworten vorzuschreiben. Das fördert nicht nur die intellektuelle Neugier, sondern auch die Bereitschaft, sich auf unterschiedliche Sichtweisen einzulassen und moralische Komplexität anzuerkennen.

Der Erfolg von Sandels „Justice“ zeigt sich auch darin, wie sein Kurs weltweit aufgegriffen wird. Von Hochschulebenen bis hin zu öffentlichen Diskussionsforen finden seine Gedanken Widerhall und erhalten eine praktische Relevanz in Bildung, Politik und gesellschaftlichem Engagement. Seine Vision einer aktiven Bürgerschaft, die sich mit moralischen Fragen auseinandersetzt, ist gerade heute ein wichtiger Impuls, um demokratische Kultur zu fördern und ein gemeinsames Ethos zu entwickeln. Darüber hinaus hat Sandel zahlreiche Bücher veröffentlicht, die seine philosophischen Überlegungen einem breiteren Publikum zugänglich machen. Werke wie „Justice: What’s the Right Thing to Do?“ sind zu Bestsellern geworden und haben einen nachhaltigen Einfluss auf die Debatte um Ethik und Politik.

Zudem machen seine Vorlesungen, die vielfach online verfügbar sind, universelle Bildung zugänglich und inspirieren Menschen aus aller Welt, kritisch und reflektiert ihre eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Michael Sandels Arbeit geht weit über die akademische Philosophie hinaus. Sie berührt die zentralen Fragen unserer Zeit: Wie sollen wir zusammenleben? Welche Rolle spielt die Gerechtigkeit in einer pluralistischen Gesellschaft? Und wie können wir in Zeiten von technologischen und gesellschaftlichen Umbrüchen ethische Orientierung finden? Seine Antworten sind Impulse für eine ethische Erneuerung, die auf Dialog, Respekt und gemeinschaftlichem Sinn beruht. Fazit: Michael Sandels „Justice“-Kurs an der Harvard University leistet einen bedeutenden Beitrag zur öffentlichen Philosophie und zur Wiederbelebung der demokratischen Diskussionskultur. Seine zeitlosen Fragen zu Moral, Gerechtigkeit und Citizenship regen zum Nachdenken an und schaffen die Grundlage für eine reflektierte, verantwortungsvolle Gesellschaft.

In einer Welt, die von Schnelllebigkeit, politischer Polarisierung und ethischen Herausforderungen geprägt ist, bietet Sandel mit seiner klaren und einfühlsamen Vermittlung eine wichtige Orientierung und ermutigt zur aktiven Teilnahme am geistigen und moralischen Leben der Gemeinschaft.