Jeder Mensch ist einzigartig – das gilt nicht nur für das Aussehen oder die Stimme, sondern auch für seine Atmung. Wissenschaftler vom Weizmann-Institut für Wissenschaft in Israel haben kürzlich bahnbrechende Forschungen durchgeführt, die zeigen, dass die Atemmuster durch die Nase so individuell sind, dass sie ähnlich wie Fingerabdrücke zur Identifikation von Personen genutzt werden können. Mit einer Genauigkeit von fast 97 Prozent gelang es den Forschern, einzelne Probanden anhand ihrer nasalen Atemmuster zu erkennen. Diese Entdeckung birgt enormes Potenzial für die medizinische Diagnostik und das Verständnis der Verbindung zwischen Atmung, Gehirn und geistiger Gesundheit. Die Nasenatmung als individuelles Merkmal war bisher ein weitgehend unerforschtes Feld, denn bislang konzentrierten sich Atemanalysen in der Medizin meist auf kurze Intervalle von einigen Minuten, etwa zur Beurteilung der Lungenfunktion oder zur Diagnose von Atemwegserkrankungen.

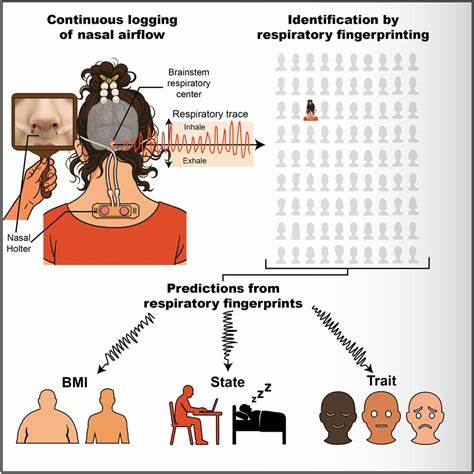

Das Team um Prof. Noam Sobel am Weizmann-Institut entwickelte deshalb ein innovatives, tragbares Gerät, das kontinuierlich über 24 Stunden hinweg den Nasenluftstrom misst. Dabei kommen weiche Schläuche zum Einsatz, die in die Nasenlöcher eingeführt werden, sodass der Proband seinen Alltag nahezu unbeeinträchtigt leben kann. Durch diese Langzeitmessung gewannen die Forscher einen viel detaillierteren und individuelleren Einblick in die Atemmuster der Teilnehmer. Die Studie, die an 100 jungen Erwachsenen durchgeführt wurde, offenbarte erstaunliche Resultate: Trotz der höchst unterschiedlichen Lebenssituationen – sei es körperliche Aktivität, Entspannung oder geistige Arbeit – zeigten die Atemdaten durchgehend eine deutliche individuelle Prägung.

Selbst nach zwei Jahren konnten die Wissenschaftler dieselben Probanden anhand ihrer Atemmuster wiedererkennen. Diese Entdeckung ist vergleichbar mit der Leistungsfähigkeit moderner Spracherkennungssysteme und legt nahe, dass unser Atem eine unerwartet persönliche Signatur trägt. Grundlage dafür ist die enge Verbindung zwischen Atmung und Gehirn. In Säugetieren wird Geruchsinformationen während der Einatmungsphase verarbeitet, was nahelegt, dass die individuelle Gehirnstruktur auch auf das Atemverhalten Einfluss nimmt. Wenn das Gehirn bei jedem Menschen eigenartig verdrahtet ist, spiegelt sich diese Einzigartigkeit auch in der Art und Weise wider, wie wir atmen.

Dies eröffnet faszinierende Perspektiven auf die biomedizinische Forschung: Die Atmung wird hier nicht nur als physiologischer Prozess verstanden, sondern auch als Ausdruck und möglicher Indikator für das individuelle neuronale Muster. Ein wichtiger Aspekt der Studie betrifft auch den Zusammenhang zwischen den nasalen Atemmustern und dem mentalen Zustand der Personen. Die Forscher konnten beobachten, dass Teilnehmer, die in Selbstberichten höhere Angstwerte angaben, bestimmte charakteristische Atemveränderungen zeigten. So waren ihre Einatmungen kürzer, und die Pausen zwischen den Atemzügen während des Schlafes variierten stärker. Dies legt den Schluss nahe, dass langfristige Überwachung der Nasenatmung einen Einblick in das psychische Wohlbefinden bieten kann.

Die Frage eröffnet sich, ob umgekehrt bewusstes Atemtraining helfen könnte, Angstsymptome oder depressive Verstimmungen zu lindern. Schon zuvor hatten die Wissenschaftler gezeigt, dass Parkinson-Patienten durch ihre veränderten Atemmuster identifizierbar sind. Im Jahr 2024 publizierten sie eine Studie, die belegte, dass diese Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden längere und weniger variable Einatmungen haben. Die genaue Verfolgung der nasalen Atmung könnte daher als neuartige Methode zur Früherkennung neurodegenerativer Erkrankungen dienen und den Schweregrad der Krankheit genau bestimmen. Das Potenzial der Atemanalyse geht jedoch weit über die Diagnostik hinaus.

Wenn wir verstehen, dass die Atemmuster nicht nur ein Symptom, sondern auch ein möglicher Einflussfaktor für mentale Zustände wie Depression oder Angst sind, eröffnen sich neue therapeutische Zugänge. Gezieltes Atemtraining oder sensorisch gesteuerte Interventionen könnten in Zukunft zur Behandlung solcher Beschwerden beitragen. Der Gedanke, dass das bewusste Verändern der eigenen Atmung Stimmung und Wohlbefinden positiv beeinflussen kann, findet damit eine wissenschaftliche Grundlage. Die sensorischen Apparate, die für diese Forschung eingesetzt werden, sind leicht, tragbar und ermöglichen eine Messung im Alltag – ein wichtiger Fortschritt gegenüber bisherigen klinischen Messmethoden. Diese Technologie könnte sich in Zukunft in vielen Bereichen bewähren.

Zum Beispiel in der Telemedizin ermöglicht sie eine kontinuierliche Überwachung des Gesundheitszustands, ohne dass Patienten weite Wege zum Arzt zurücklegen müssen. Besonders für chronisch Kranke oder Menschen mit psychischen Erkrankungen könnten so individuelle Veränderungen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Auch Sicherheitsaspekte sind denkbar: Da die nasalen Atemmuster einer Person so unverwechselbar sind, könnten sie als biometrisches Identifikationsmerkmal in Systemen eingesetzt werden, die ähnlich funktionieren wie Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung. Dabei bietet die Atemsignatur den Vorteil, dass sie schwer zu imitieren oder zu kopieren ist. Die Forschungsergebnisse regen außerdem zur Interdisziplinarität an – Neurowissenschaften, Psychologie, Medizin und Technik verbinden sich in diesem Forschungsfeld.

Das Verständnis der Atemmuster bindet neurowissenschaftliche Erkenntnisse über die individuelle Gehirndynamik mit Verhaltensforschung und moderner Sensorik. Diese Kooperationen könnten neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Körper und Geist generieren. Nicht zuletzt wirft die individuelle Atemmusterforschung auch Fragen zur persönlichen Identität und zur subjektiven Erfahrung auf. Wie sehr bestimmt unser Atemverhalten unser inneres Erleben? Könnte bewusstes Atemmanagement ein Schlüssel sein, um psychische Leiden zu verhindern oder zu mildern? Die Vorbereitungen für klinische Studien sind bereits im Gange, um festzustellen, ob Patienten durch das Erlernen „gesunder“ Atemmuster eine Verbesserung ihres psychischen Zustands erreichen können. Der Paradigmenwechsel, die Atmung nicht nur als einfache biologische Funktion, sondern als komplexes und aussagekräftiges biometrisches sowie neurobiologisches Signal zu betrachten, hat erhebliches Potenzial weit über die aktuelle Forschung hinaus.

Es könnte eine völlig neue Ära in der personalisierten Medizin einläuten, bei der sowohl körperliche als auch seelische Gesundheit anhand eines tägliche und leicht zugänglichen Parameters überwacht und gefördert werden können. Abschließend lässt sich sagen, dass die Fähigkeit, Menschen anhand ihrer nasalen Atemmuster zu identifizieren, ein faszinierender Beweis für die Einzigartigkeit menschlicher Physiologie ist. Gleichzeitig eröffnet diese Erkenntnis vielfältige Anwendungsfelder – von medizinischer Diagnostik über Therapie bis hin zur Biometrie. Während die Wissenschaft weiter voranschreitet, wird das regelmäßige Beobachten und Verstehen unseres Atems wohl bald ein wichtiger Bestandteil moderner Gesundheitsvorsorge und persönlicher Selbstwahrnehmung sein.

![I solved the LA protests [video]](/images/3CE4DF84-A5AA-4C03-A83F-4232D87B4A16)

![I'm going to calculate π on the Moon [video]](/images/2D25E931-C454-4858-BD3B-4439C3A669F9)