Schlaf gilt als einer der wichtigsten Faktoren für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Die allgemeine Empfehlung lautet häufig, dass Erwachsene rund acht Stunden pro Nacht schlafen sollten. Doch diese Empfehlung könnte zu einfach sein und den komplexen Einfluss kultureller und sozialer Faktoren auf unsere Schlafgewohnheiten vernachlässigen. Neue Forschungen der University of British Columbia (UBC) zeigen, dass der gesunde Schlafbedarf stark von der kulturellen Herkunft und vom Land abhängt, in dem man lebt. Diese Erkenntnisse fordern traditionelle Ansichten über eine einheitliche Schlafdauer heraus und verdeutlichen, dass „eine Größe passt nicht allen“ auch für den Schlaf gilt.

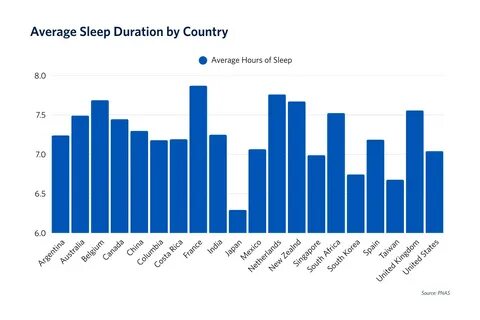

Die Untersuchung bezog fast 5.000 Menschen aus 20 verschiedenen Ländern ein und analysierte deren Schlafdauer im Verhältnis zu ihrer Gesundheit. Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse war, dass es zwar deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Schlafdauer zwischen den Ländern gab, sich die Gesundheit der Menschen jedoch nicht zwangsläufig verschlechterte, wenn sie weniger schliefen als der internationale Durchschnitt nahelegt. Beispielsweise schliefen Menschen in Japan durchschnittlich sechs Stunden und 18 Minuten pro Nacht, während in Frankreich mit sieben Stunden und 52 Minuten die Menschen am längsten schliefen. Kanada lag mit etwa sieben Stunden und 27 Minuten Schlaf im Mittelfeld.

Dennoch wiesen die Japaner keine schlechtere Gesundheitsbilanz auf als die Franzosen, trotz der deutlich kürzeren Schlafzeit. Diese Differenzen deuten darauf hin, dass die traditionelle Empfehlung, jeder Mensch sollte etwa acht Stunden Schlaf bekommen, nicht für jeden Menschen und jede Kultur gelten muss. Dr. Steven Heine, Professor für Sozial- und Kulturpsychologie an der UBC und leitender Autor der Studie, betont, dass Schlafempfehlungen kulturell angepasst werden sollten, um realistischer und effektiver zu sein. Dies bedeutet, dass kulturelle Normen, die den Schlaf in einer Gesellschaft prägen, berücksichtigt werden müssen, wenn man individuelle oder öffentliche Gesundheitsrichtlinien formuliert.

Der kulturelle Einfluss auf das Schlafverhalten lässt sich durch viele Faktoren erklären. Gesellschaftliche Erwartungen, Arbeitszeiten, soziale Verpflichtungen und geografische Begebenheiten spielen dabei eine entscheidende Rolle. In einigen asiatischen Ländern sind lange Arbeitszeiten und wenig Freizeit kulturell verankert, wodurch kürzere Schlafzeiten zur Norm werden. In europäischen Ländern wie Frankreich beispielsweise wird der Mittagsschlaf oder eine ausgeprägte Pause eher gesellschaftlich akzeptiert, wodurch die Menschen insgesamt mehr Schlaf bekommen können. In Kanada, als Beispiel für eine sehr heterogene Gesellschaft, liegen die Schlafgewohnheiten irgendwo dazwischen.

Die Studie hebt auch hervor, dass Menschen in allen 20 untersuchten Ländern im Durchschnitt zumindest eine Stunde weniger schlafen als das kulturell als optimal angesehene Schlafpensum. Dies zeigt, dass moderne Gesellschaften durch Faktoren wie Technologie, Beschäftigungsdruck, Pendelzeiten und Freizeitaktivitäten den natürlichen Schlafrhythmus stören. Eine spannende Erkenntnis ist, dass Menschen, die näher an der kulturell erwarteten Schlafdauer schlafen, tendenziell bessere gesundheitliche Outcomes aufweisen. Dies legt nahe, dass die psychologischen und sozialen Aspekte der Schlafdauer eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die biologischen. Das Gefühl, ausreichend und gesellschaftlich akzeptiert zu schlafen, kann demnach einen positiven Effekt auf das allgemeine Wohlbefinden und die physische Gesundheit haben.

Es ist für Medizin, Gesundheitspsychologie und öffentliche Gesundheit von großer Bedeutung, diese kulturellen Unterschiede ernst zu nehmen. Pauschale Empfehlungen können in manchen Kulturen an Realität und Effektivität verlieren und falsche Erwartungen erzeugen. Stattdessen sollten Schlafempfehlungen stärker individualisiert und kontextuell angepasst werden. Dies kann durch mehr Aufklärung, Familien- und Arbeitskulturveränderungen sowie flexible Gesundheitspolitiken unterstützt werden. Die Ergebnisse dieser Forschung eröffnen auch neue Perspektiven für weitere Untersuchungen.

Zum Beispiel könnte man untersuchen, welche spezifischen kulturellen Praktiken den Schlaf fördern oder hemmen und wie diese mit der allgemeinen Gesundheit zusammenhängen. Ebenso wäre interessant zu erforschen, wie technologische Veränderungen und Globalisierung die Schlafkulturen weltweit beeinflussen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verbindung zwischen Schlaf und mentaler Gesundheit. Kulturell unterschiedliche Auffassungen über Schlaf können auch beeinflussen, wie Schlafstörungen wahrgenommen und behandelt werden. Ein angepasstes Verständnis könnte dazu führen, dass Menschen eher bereit sind, Unterstützung zu suchen, wenn ihre Schlafgewohnheiten von der kulturellen Norm abweichen.

In Deutschland beispielsweise liegt die durchschnittliche Schlafdauer laut verschiedener Studien meist zwischen sieben und acht Stunden, was in etwa dem empfohlenen Bereich entspricht. Dennoch zeigen moderne Lebensweisen wie Bildschirmzeit, Stress und Schichtarbeit, dass auch hier der Schlaf oft verkürzt wird. Der deutsche Arbeits- und Sozialrhythmus fordert seine eigenen Anforderungen an den Schlaf, die wiederum kulturell verwurzelt sind. Schlaf ist also nicht nur eine biologische Notwendigkeit, sondern auch ein soziales und kulturelles Phänomen. Diese Kombination beeinflusst, wie viel und wie gut wir schlafen – und letztendlich auch, wie gesund wir sind.

Die neuen Erkenntnisse fordern dazu auf, den Blick auf den Schlaf ganzheitlicher zu gestalten und kulturelle Unterschiede zu respektieren und zu integrieren. Für den Einzelnen bedeutet dies, dass die persönliche Schlafdauer nicht unbedingt an allgemeinen Empfehlungen gemessen werden muss, sondern vielmehr an dem, was im eigenen kulturellen und sozialen Umfeld als gesund und angemessen gilt. Gleichzeitig sollte man darauf achten, signifikante Abweichungen zu beobachten, die auf gesundheitliche Probleme hinweisen könnten. Die Forschung von UBC und UVic trägt somit erheblich dazu bei, Schlaf als ein komplexes und vielschichtiges Thema zu verstehen und Gesundheitsrichtlinien nachhaltiger und individualisierter zu gestalten. In einer globalisierten Welt, in der Menschen vielfältigen kulturellen Einflüssen ausgesetzt sind, gewinnt dieses Verständnis zunehmend an Bedeutung, um gesundheitliche Ungleichheiten durch kultursensible Empfehlungen zur Schlafgesundheit zu minimieren.

Abschließend lässt sich sagen, dass ein gesunder Schlaf kein universelles Maß kennt, sondern individuell verschieden und vom kulturellen Kontext geprägt ist. Die Anpassung von Schlafempfehlungen an die jeweilige Gesellschaft könnte neue Wege öffnen, um das Gesundheitsniveau weltweit zu verbessern und mehr Menschen zu einem erholsamen Schlaf zu verhelfen.