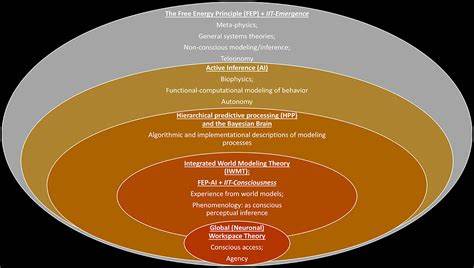

Das menschliche Bewusstsein gehört zweifellos zu den faszinierendsten und komplexesten Phänomenen, die Wissenschaft und Philosophie seit Jahrhunderten beschäftigen. Die Frage, wie subjektive Erfahrungen wie Wahrnehmungen, Empfindungen oder Gedanken im Gehirn entstehen, bleibt eine der größten Herausforderungen der Neurowissenschaften. In den letzten Jahrzehnten haben sich verschiedene Theorien herauskristallisiert, die versuchen, Antworten zu liefern. Zwei der prominentesten und gleichzeitig kontroversesten sind die Globale Neuronale Workspace-Theorie (GNWT) und die Integrierte Informationstheorie (Integrated Information Theory, IIT). Beide Modelle gehen grundsätzlich von unterschiedlichen Annahmen aus und schlagen verschiedene neuronale Mechanismen vor, die Bewusstsein ermöglichen sollen.

Dieser Beitrag widmet sich einer fundierten Analyse beider Theorien, beleuchtet ihre Kernaussagen, aktuellen empirischen Befunde und die wissenschaftlichen Debatten, die sie begleiten. Die Globale Neuronale Workspace-Theorie basiert auf der Vorstellung eines zentralen Informationsaustauschs im Gehirn. Nach GNWT entsteht Bewusstsein, wenn Informationen in einem global vernetzten neuronalen Workspace „entzündet“ werden, das heißt, wenn sie breit über verschiedene Hirnregionen, vor allem den präfrontalen Kortex, verteilt und amplifiziert werden. Dieser Workspace fungiert folglich als ein flexibles, leistungsfähiges System zur Integration und Verbreitung von Informationen, das bewusste Wahrnehmungen mit Handlung und Bericht verknüpft. Die Theorie postuliert, dass eine solche globale Aktivierung notwendig ist, damit ein Reiz nicht nur verarbeitet wird, sondern auch bewusst erlebt wird.

Die Aktivierung ist meist abrupt und all-or-none, was sich experimentell etwa in plötzlichen Schwellenüberschreitungen bei bewusster Wahrnehmung widerspiegelt. Im Gegensatz dazu beruht die Integrierte Informationstheorie auf einem formal-mathematischen Ansatz. IIT definiert Bewusstsein als die Fähigkeit eines Systems, eine maximale Menge integrierter, irreduzibler Information zu repräsentieren – eine Kenngröße, die als Phi (Φ) bezeichnet wird. Ein System ist demnach dann bewusst, wenn es eine Form komplexer Vernetzung aufweist, die nicht in voneinander unabhängige Subsysteme zerlegt werden kann. Von besonderem Interesse ist bei IIT die Annahme, dass dieser Komplex größtenteils im posterioren Hirngebiet, dem sogenannten 'Hot Zone' im Temporo-Parieto-Okzipital-Bereich, angesiedelt ist.

Dort, so die Theorie, entsteht das bewusste Erleben. Bewusstsein wird hier nicht primär als globaler Broadcast verstanden, sondern als ein intrinsischer, selbstbezüglicher Zustand des neuronalen Netzwerks der diese irreduzible Information hervorbringt. Neurowissenschaftliche Studien, die diese Theorien überprüfen wollen, stehen vor der Herausforderung, die komplexen Unterschiede messbar zu machen. GNWT setzt explizit auf präfrontale Aktivität und globale Synchronisationen, wohingegen IIT die Bedeutung lokaler und nachhaltiger Informationsintegration in posterioren Arealen betont. Ein wichtiger Schritt war eine groß angelegte, multimodale Untersuchung, in der Forscher verschiedene Methoden wie funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI), Magnetoenzephalographie (MEG) und intrakranielle Elektroenzephalographie (iEEG) kombinierten, um die gegensätzlichen Vorhersagen der Theorien zu prüfen.

Dabei wurden suprathresholdige visuelle Stimuli mit variabler Dauer präsentiert, und sowohl die Aktivitätsmuster als auch die Synchronisation zwischen Hirnarealen wurden im Detail analysiert. Die Resultate zeigten teils unerwartete Befunde. So konnte sowohl bei GNWT als auch bei IIT eine Dekodierung bewusster Inhalte aus den hirnrelevanten Regionen beobachtet werden. Allerdings stellte sich heraus, dass im posterioren Kortex die Informationen über Kategorie und Orientierung der Reize über die gesamte Dauer der Präsentation gehalten wurden – eine Beobachtung, die stark mit IIT konform geht. Demgegenüber waren präfrontale Aktivitäten zwar vorhanden, jedoch meist zeitlich kurz und nicht durchgängig repräsentativ für alle Dimensionen bewusster Erfahrung, insbesondere für die Feinheiten wie Objektidentität oder Orientierung.

Dies widerspricht zum Teil der von GNWT postulierten, ausgedehnten und dauerhaften Rolle des präfrontalen Cortex. Besonders auffällig war der Mangel an einer sogenannten „Ignition“ bei Reizoffset im präfrontalen Kortex – also der erwarteten Reaktivierung zu Beginn und Ende eines bewussten Wahrnehmungsfensters. Diese Erkenntnis stellt eine der größten Herausforderungen für GNWT dar, da ein dynamisches Update des globalen Workspaces zu Beginn und am Ende eines jeden bewussten Erlebnisses eine Kernvorhersage der Theorie ist. Die Tatsache, dass diese Reaktivierungen kaum oder gar nicht beobachtet wurden, fordert eine Revision oder differenziertere Betrachtung der Rolle dieser Hirnregion in der Bewusstseinskontrolle. Was die Konnektivität angeht, zeigte sich ein differenziertes Bild: Eine anhaltende, kortikale Synchronisation im Gamma-Bereich innerhalb der posterioren Areale, wie sie IIT vorhersagt, konnte nicht in ausreichendem Maße nachgewiesen werden.

Stattdessen waren nur kurzzeitige, niedrigfrequente Synchronisierungen zu beobachten. Auch die für GNWT prognostizierte, langreichweitige Synchronisation zwischen Präfrontal- und posterioren Bereichen zeigte sich nur begrenzt und nicht durchgehend in Gamma-Frequenzen. Diese Ergebnisse werfen Fragen zu den genauen neuronalen Mechanismen und der Bedeutung der synchronen Kommunikation im Bewusstsein auf. Die Forschungen sind zudem deshalb bedeutend, weil sie im Rahmen einer offen geführten, internationalen Zusammenarbeit durchgeführt wurden, die Vertreter beider Theorien gleichberechtigt einbezog. Diese Vorgehensweise – als adversarielle Kooperation bezeichnet – hat das Ziel, Confirmation Bias zu vermeiden, gemeinsame methodische Standards zu etablieren und Ergebnisse unabhängig von theoretischen Vorannahmen zu gewinnen.

Die robuste Methodik mit großen Stichproben, präspezifizierten Hypothesen und multimodaler Datenerhebung setzt neue Maßstäbe für Bewusstseinsforschung. Trotz all dieser Erkenntnisse bleibt die Debatte um das Bewusstsein lebendig. Die Studien zeigen vielmehr, dass weder GNWT noch IIT in ihrer jetzigen Form alle empirischen Beobachtungen vollständig erklären können. Für IIT ist vor allem die fehlende anhaltende Synchronisation innerhalb der posterioren Regionen ein kritisches Problem. GNWT wiederum muss die Rolle der präfrontalen Cortexaktivität und die Dynamik der Workspace-Aktivierung überdenken, insbesondere hinsichtlich des Fehlens von Ignitionseffekten am Ende von stimuliuerter Wahrnehmung.

Diese Befunde regen auch dazu an, weitere Theorien einzubeziehen, etwa die sogenannte Recurrent Processing Theory oder höhere Ordnungstheorien des Bewusstseins, die Aspekte der GNWT mit lokaleren Verarbeitungssichten kombinieren. Zudem ist zu beachten, dass Bewusstsein multifaktoriell ist und sich möglicherweise nicht auf ein einzelnes neuronales Substrat reduzieren lässt, sondern als dynamisches Zusammenspiel verschiedenster Hirnmechanismen entsteht. Ergebnisse solcher breit angelegten Studien fördern also weniger das Festhalten an dominanten Paradigmen, als vielmehr einen integrativen Ansatz. Ebenso bleiben methodische Herausforderungen bestehen. Auch wenn neurowissenschaftliche Methoden heute über exzellente zeitliche und räumliche Auflösung verfügen, lassen sich komplexe neuronale Dynamiken, vor allem im menschlichen Gehirn, nur annähernd erfassen.