In der heutigen digitalen Welt sind Unternehmen auf funktionierende IT-Systeme angewiesen wie nie zuvor. Ausfälle oder Störungen können weitreichende Folgen für Kunden, Umsatz und das gesamte Image haben. In solchen Momenten entscheidet nicht nur die technische Kompetenz, sondern auch die Qualität der Kommunikation über den Erfolg der Reaktion auf den Vorfall. Doch was genau bedeutet „gute Kommunikation“ im Kontext von Incident Response und warum ist sie so unverzichtbar? Viele verbinden mit dem Begriff zunächst nur simple Informationsweitergabe, doch in der Praxis ist „gute Kommunikation“ ein vielschichtiges und mitunter herausforderndes Konzept. Zunächst einmal offenbart sich genau hier häufig das Problem: Wenn eine kritische Situation eintritt, löst sich die Kommunikation oft schnell auf.

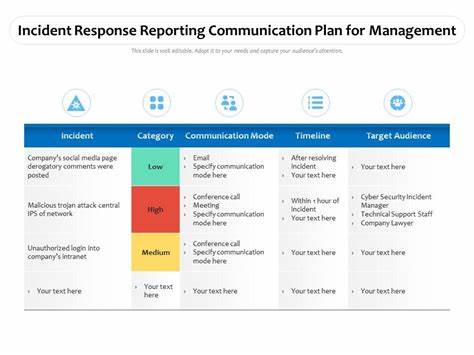

Statt klarer, strukturierter Informationsflüsse herrscht ein Wirrwarr aus unkoordinierten Nachrichten, technischem Jargon und widersprüchlichen Updates. Das führt zu Verunsicherung, unnötigem Stress und im schlimmsten Fall zu Verzögerungen bei der Fehlerbehebung. Gute Kommunikation während eines Incidents ist deshalb weit mehr als nur das regelmäßige Senden von Statusmeldungen. Sie ist ein gezieltes Handwerk, das sich an unterschiedlichen Zielgruppen orientiert und deren Bedürfnisse sowie Erwartungen berücksichtigt. Geschäftsführung und Stakeholder haben in einer Krisensituation eine andere Perspektive und Anliegen als technische Teams, die direkt am Problem arbeiten.

Während Entwickler und Ingenieure nach Ursachen forschen, Lösungsansätze diskutieren und ihre Gedanken teilen, müssen Führungskräfte klare, beruhigende und auf das Wesentliche fokussierte Informationen erhalten. Entscheidend ist, dass diese Informationen keine Panik schüren und zugleich zeigen, dass kompetente Fachkräfte die Situation im Griff haben. Dazu gehört, verständlich und ohne überflüssigen technischen Fachjargon zu kommunizieren, den Fokus auf Kunden- und Umsatzrelevanz zu legen und eine klare Erwartungshaltung bzgl. der nächsten Schritte und Updates zu schaffen. Einen oftmals unterschätzten Aspekt stellt die Kommunikation mit dem sogenannten mittleren Management bzw.

der IT-Leitung dar. Diese Schnittstelle agiert oft als Brücke zwischen dem operativen Incident Response Team und der Geschäftsführung. Für sie ist es essentiell, die wichtigsten Fakten schnell und präzise zu erhalten, um Risiken beurteilen und Eskalationen vermeiden zu können. Vage oder unklare Meldungen führen leicht zu Unsicherheit und der Versuchung, selbst tief in die Situation einzusteigen – was die Arbeit der eigentlichen Incident Responder behindern kann. Aus diesem Grund müssen Informationen hier sachlich, faktenbasiert und ohne Spekulationen übermittelt werden.

Es gilt, Gerüchte zu vermeiden und zu signalisieren, dass Risiken verstanden und kontrolliert werden. Innerhalb der eigentlichen Incident Response Teams ist die Kommunikation wiederum ein ganz anderes Thema. Hier geht es um maximale Transparenz, Schnelligkeit und das gemeinsame Verständnis des aktuellen Sachstands. Teams benötigen alle relevanten Fakten, zeitliche Bezüge, die Verbindlichkeit von Beobachtungen sowie den Unterschied zwischen bewiesenen Erkenntnissen und vermuteten Hypothesen. Nur so lässt sich die Zusammenarbeit effizient gestalten, Doppelte Arbeit vermeiden und zügig die richtigen Maßnahmen einleiten.

Kommunikationsdisziplin ist hier entscheidend: Jeder Beitrag sollte klar, nachvollziehbar und zielgerichtet sein, damit sich das Team auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ein weiterer wichtiger Punkt, der häufig unterschätzt wird, ist der Umgang mit Ungewissheit und fehlenden Informationen. Incident Response Teams befinden sich grundsätzlich in einem Zustand der Unbestimmtheit, besonders zu Beginn eines Vorfalls. Anstatt auf vollständige Daten zu warten, muss eine Arbeitsannahme („working theory“) entwickelt werden, die sich mit den gesammelten Fakten stetig weiterentwickelt. Diese Fähigkeit, Ambiguität auszuhalten und flexibel zu agieren, ist ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Kommunikation und damit ein wesentlicher Faktor für den Fortschritt in der Incident Resolution.

Wie lässt sich diese anspruchsvolle Kommunikationskompetenz also erlernen? Ein traditioneller Weg führt über jahrelange Erfahrung und das Durchleben echter Krisensituationen. Doch das birgt ein hohes Risiko – Fehler in realen Vorfällen können nicht nur teure Auswirkungen haben, sondern auch enormen Stress auslösen. Deshalb setzen moderne Organisationen zunehmend auf realistische und wiederholte Incident Drills, also simulierte Krisenübungen. So können Teams unter kontrollierten Bedingungen ihre Fähigkeiten im kommunikativen Umgang mit verschiedenen Zielgruppen trainieren und ihre Routine steigern. Der Vorteil liegt darin, dass jeder Beteiligte seinen Kommunikationsstil anpassen lernen kann, Technische und strategische Perspektiven zusammenwachsen und unnötiger Lärm reduziert wird.

Die zentrale Erkenntnis ist, dass gute Kommunikation im Incident Response keine Selbstverständlichkeit, sondern eine erlernbare und trainierbare Fähigkeit ist. Wer ihre Bedeutung ernst nimmt, schafft nicht nur schnellere Lösungen, sondern stärkt auch das Vertrauen aller Beteiligten – von Kunden bis hin zur Geschäftsführung. Eine wohlüberlegte, zielgruppengenaue und faktenorientierte Kommunikation fördert nicht nur die problemlösende Zusammenarbeit, sondern wandelt Krisen mitunter in wertvolle Chancen für Lernen und Teambildung um. In Zeiten, in denen IT-Ausfälle sowohl technisches Know-how als auch nachhaltige Kommunikationsstrategien erfordern, stellt sie somit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Unternehmen, die sich dieser Herausforderung stellen und in die Entwicklung ihrer Kommunikationsfähigkeiten investieren, sind deutlich besser gerüstet, unerwartete Vorfälle souverän zu meistern.

Sie vermeiden Chaos, minimieren Schäden und schaffen eine Grundlage für kontinuierliche Verbesserung. Kommunikation ist daher nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein essenzieller Bestandteil jeder erfolgreichen Incident Response.