Deutschland vollzieht einen historischen Richtungswechsel in seiner Energiepolitik, indem es seine bisherige ablehnende Haltung gegenüber der Kernenergie aufgibt. Diese Entscheidung erfolgt in einem Moment zunehmender Unsicherheit auf den Weltmärkten und einer sich verschärfenden Energiesituation in Europa, wobei Deutschland und Frankreich als zentrale Akteure eine neue Phase der Zusammenarbeit betreten. Der Kurswechsel hat weitreichende politische, wirtschaftliche und ökologische Implikationen und trägt dazu bei, das Verhältnis zwischen beiden Ländern zu vertiefen und die europäische Energielandschaft neu zu gestalten. Viele Jahrzehnte lang galt Deutschland als eines der führenden Länder, die sich strikt gegen die Nutzung der Kernenergie aussprachen. Die Energiepolitik setzte stark auf erneuerbare Energien und den schrittweisen Ausstieg aus der Atomkraft, was im Zuge der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 letztlich Gesetz wurde.

Mit zahlreichen Kraftwerksabschaltungen und umfangreichen Investitionen in Wind- und Solarenergie wollte Deutschland seine Energieversorgung auf eine nachhaltige Basis stellen. Allerdings brachte diese Strategie auch ernsthafte Herausforderungen mit sich, insbesondere hinsichtlich der Versorgungssicherheit in Zeiten hoher Nachfrage und geopolitischer Spannungen. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, insbesondere Erdgas aus Russland, wurde zunehmend als Risiko erkannt, zumal politische Konflikte im europäischen Umfeld die Versorgungslage instabil machen. Angesichts der Energiekrise, die durch den Krieg in der Ukraine und andere geopolitische Faktoren verschärft wurde, musste Deutschland sein Konzept neu überdenken. Dabei rückte die Kernenergie wieder in den Fokus der politischen Debatten – nicht als langfristige alleinige Lösung, aber als eine wichtige Brückentechnologie, um den Übergang zu einer klimaneutralen Energieversorgung zu sichern.

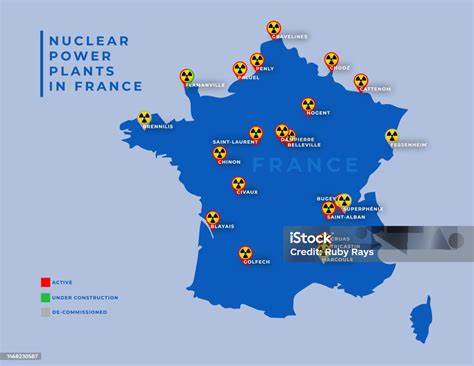

Frankreich hingegen hat seit Jahrzehnten eine konstant starke Kernenergie-Politik verfolgt und deckt einen Großteil seines Strombedarfs aus Atomkraftwerken. Das französische Modell dient in vielerlei Hinsicht als Beispiel für eine stabile, emissionsarme Energiequelle, die eine verlässliche Versorgung garantiert. Das deutsch-französische Verhältnis im Energiebereich ist historisch eng, jedoch mit grundverschiedenen Konzepten. Die Annäherung Deutschlands an die Atomkraft bringt nun beide Länder auf eine gemeinsame Basis und schafft Raum für intensivere Kooperationen im Bereich der Technologieentwicklung, Energiepolitik und Infrastruktur. Die Aufhebung der deutschen Ablehnung gegenüber der Kernenergie ist Teil einer größeren diplomatischen Annäherung Frankreichs und Deutschlands, die ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen stärker harmonisieren wollen.

Gemeinsame Projekte zur Modernisierung bestehender Kernkraftwerke und Forschung an neuen Generationen von Reaktoren, wie kleinen modularen Reaktoren oder der Kernfusion, stehen auf der Agenda. Solche Vorhaben könnten Europa nicht nur unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen, sondern auch den Weg zu einer nachhaltigen und sicheren Energiezukunft ebnen. Neben geopolitischen und wirtschaftlichen Erwägungen spielt auch die Klimapolitik eine zentrale Rolle. Während erneuerbare Energien weiterhin ausgebaut werden, kann Kernenergie einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten. Die Kombination verschiedener Energiequellen wird als notwendig angesehen, um Versorgungssicherheit und Klimaziele gleichermaßen zu gewährleisten.

Die deutsche Akzeptanz der Atomkraft schafft neue politische Handlungsspielräume, die auch Einfluss auf die öffentliche Meinung und die regulatorischen Rahmenbedingungen haben. Allerdings sind technologische und gesellschaftliche Herausforderungen nach wie vor präsent. Die sichere Lagerung von Atommüll, Risiken im Falle von Unfällen und hohe Investitionskosten sind weiterhin Punkte intensiver Diskussion. Es bedarf einer transparenten, verantwortungsbewussten Politik, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu fördern und Missstände zu vermeiden. Die deutsch-französische Zusammenarbeit bietet hierbei Modelle, wie Sicherheit und Innovation Hand in Hand gehen können.

In der Energiewirtschaft eröffnet die neue politische Haltung Chancen für deutsche Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich in der Atomtechnik engagieren. Kooperationen mit französischen Partnern eröffnen den Zugang zu Erfahrungen und Technologien, die Deutschland bislang nur begrenzt besaß. Gleichzeitig fordert der Wandel eine sorgfältige Planung, um den Ausstieg aus Kohle und eine nachhaltige Energieversorgung mit einem Mix aus Erneuerbaren und Kernenergie in Einklang zu bringen. Diese Wende im deutsch-französischen Energiepakt steht exemplarisch für die Notwendigkeit Europas, seine Energiepolitik angesichts globaler Herausforderungen flexibler und pragmatischer zu gestalten. Es zeigt, wie politische Gegensätze überwunden und gemeinsame Strategien zum Vorteil der Bevölkerung und der Wirtschaft entwickelt werden können.

Deutschlands Schritt hin zur Akzeptanz der Kernenergie stärkt weder nur die bilaterale Zusammenarbeit, sondern sendet auch ein Signal an andere europäische Länder, ihre Energiepolitik neu auszurichten. Letztlich wird die künftige Rolle der Kernenergie in Deutschland und Europa maßgeblich davon abhängen, wie es gelingt, Innovationen voranzutreiben, Sicherheit zu gewährleisten und gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen. Die deutsch-französische Partnerschaft ist dabei ein zentraler Baustein, der zeigt, dass verantwortungsvolle Energiepolitik auf internationaler Zusammenarbeit und technologischer Innovation basieren muss. Während sich die europäische Union mit den Folgen des Klimawandels und geopolitischer Unsicherheiten auseinandersetzt, könnte die Energiewende mit einem vielseitigen Energiemix aus erneuerbaren Quellen und moderner Kernkraft eine vielversprechende Perspektive bieten.