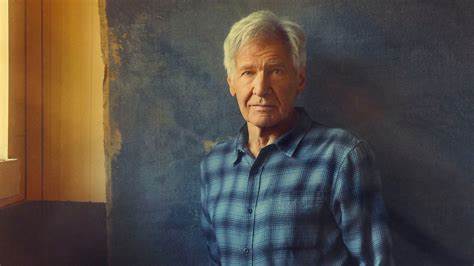

Harrison Ford, einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods, ist vielen durch seine Rollen in Blockbustern wie "Star Wars" und "Indiana Jones" vertraut. Doch eine seiner vielleicht unterschätztesten Leistungen findet sich im 1993 erschienenen Film "The Fugitive". Auf den ersten Blick mag es sich um einen klassischen Thriller handeln, doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich "The Fugitive" als ein cineastisches Manifest, das tief in der Geschichte und Kultur des Westens verwurzelt ist. Die Parallelen zu Homers „Odyssee“ sind dabei nicht nur bemerkenswert, sondern auch aufschlussreich für das Verständnis der Ursprünge der westlichen Zivilisation. Der Mythos der Odyssee erzählt die Geschichte von Odysseus, einem Helden, der nach dem Trojanischen Krieg eine lange und gefährliche Heimreise antritt.

Anders als viele Kriegshelden seiner Zeit nähert sich Odysseus seinen Herausforderungen nicht mit roher Gewalt, sondern mit Intelligenz, List und strategischem Denken. Diese Haltung markiert einen entscheidenden Wandel in der Erzähltradition und symbolisiert einen kulturellen Fortschritt: Weg vom reinen Mut und der Muskelkraft hin zur klugen Problemlösung und zum Fokus auf Heimkehr und Familie. Harrison Fords Rolle als Dr. Richard Kimble in "The Fugitive" verkörpert diesen archetypischen Helden auf moderne Weise. Auch Kimble ist ein Mann, der sich unerwartet auf einer gefährlichen Reise befindet, nachdem er zu Unrecht des Mordes an seiner Frau beschuldigt wird.

Anstatt sich auf rohe Gewalt zu verlassen, nutzt Kimble seinen Verstand, sein medizinisches Wissen und seine Fähigkeit zur Improvisation, um zu überleben und seinen Namen reinzuwaschen. Wie Odysseus ist er kein Krieger, sondern ein Mann, dessen oberstes Ziel die Rückkehr nach Hause ist – zu seiner Familie und seinem gewöhnlichen Leben. Die cineastische Umsetzung von „The Fugitive“ weist viele dramaturgische Parallelen zur „Odyssee“ auf. Beide Geschichten beginnen mitten in der Handlung, ein Stilmittel, das in der Literatur als „in medias res“ bekannt ist. Der Zuschauer, beziehungsweise Leser, wird nicht durch eine lange Vorgeschichte eingeführt, sondern miterlebt einen entscheidenden Wendepunkt, der den Helden auf eine Odyssee schickt.

Beide Protagonisten treten zahlreichen Hindernissen entgegen, die sie nicht mit Waffen, sondern mit klugen Entscheidungen überwinden müssen. Ein besonders interessantes Detail ist die Gegenüberstellung der Gegner in beiden Werken. In der „Odyssee“ kämpft Odysseus gegen den einäugigen Zyklopen, ein Monster, das für rohe Gewalt und das Unbekannte steht. In "The Fugitive" ist der „Einarmige Mann“ der Schurke, der für den Mord verantwortlich ist. Diese Symbolik ist kein Zufall, sondern spiegelt eine subtile Verbindung zwischen antiker Mythologie und moderner Erzählkunst wider.

Sie zeigt, wie alte Themen immer wieder neu interpretiert werden und dabei zentrale menschliche Konflikte und Werte transportieren. Noch tiefgreifender ist das Motiv der Heimkehr. In beiden Erzählungen ist die Rückkehr zur Heimat kein simples Wiederfinden eines Ortes, sondern ein komplexer Prozess, der Erlösung, Gerechtigkeit und Wiederherstellung der Ordnung umfasst. Für Odysseus ist Ithaka nicht nur seine Insel, sondern der Ort, an dem sein Leben, seine Identität und sein sozialer Status wiederhergestellt werden müssen. Für Dr.

Kimble ist Chicago nicht nur eine Stadt, sondern der Schauplatz, an dem er endgültig seine Unschuld beweisen und Frieden finden kann. Dieses Motiv spiegelt einen zentralen Grundsatz westlicher Kultur wider. Die Sehnsucht nach Heimat, Stabilität und Sicherheit ist ein wesentlicher Antrieb, der sich in zahllosen literarischen, religiösen und historischen Werken findet. Vom alten Griechenland über die jüdische Tradition bis hin zur englischen Literatur ist der Wunsch, nach Irrfahrten und Konflikten wieder „nach Hause zu kommen“, eine durchgehende Konstante. In der Wirklichkeit spiegelt diese Erzählung die Entwicklung menschlicher Gesellschaften wider.

Die Abkehr von einer nomadischen, jagdbasierten Lebensweise hin zu sesshaften, landwirtschaftlichen Gemeinschaften kann als der Ursprung der westlichen Zivilisation gesehen werden. Sesshaftigkeit schuf die Grundlage für Städte, soziale Strukturen, Rechtssysteme und kulturelle Errungenschaften. Das Motiv der Heimkehr ist daher nicht nur eine erzählerische Spitzfindigkeit, sondern symbolisiert den Beginn einer Zivilisation, die auf Stabilität, Recht und Vernunft basiert. Interessanterweise spiegelt die Figur des Dr. Kimble auch ethische Werte wider, die für das westliche Denken grundlegend sind.

Als Arzt hat er den hippokratischen Eid geschworen, Schaden zu vermeiden und Leben zu retten. Diese Verpflichtung zur Fürsorge hebt ihn von klassischen Actionhelden ab, die oft durch Gewalt und Machtdemonstration definiert sind. Stattdessen steht bei Kimble die Lösung von Konflikten durch Intelligenz und Ethik im Vordergrund. Die Geschichte von "The Fugitive" zeigt daher eine evolutionäre Bewegung im Action-Genre, die sich von simplen Kampfhandlungen hin zu komplexeren moralischen Geschichten entwickelt. Dies ist nicht nur ein Fortschritt im Filmemachen, sondern spiegelt auch die kulturellen Erwartungen und Wertewandel im modernen Westen wider.

Es offenbart eine Sehnsucht nach Helden, die intelligenter, ethischer und menschlicher agieren – Helden, die nicht aus Rache handeln, sondern aus dem Streben nach Gerechtigkeit und Heimkehr. Die Verbindung zwischen „The Fugitive“ und der „Odyssee“ macht deutlich, dass Geschichten über Abenteuer, Herausforderungen, Heimkehr und die Überwindung von Ungerechtigkeit zeitlose Themen sind. Sie prägen seit Jahrtausenden das kulturelle Gedächtnis und formen unsere Identität, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Harrison Ford als moderner Odysseus zeigt, dass diese Archetypen nichts von ihrer Kraft verloren haben und auch modernen Zuschauern tiefe Wahrheiten vermitteln können. Darüber hinaus lässt sich durch die Analyse solcher Filme und Erzählungen der Ursprung vieler moderner Werte und Ideale besser verstehen.

Der Fokus auf Heimkehr, Intelligenz vor Gewalt, ethisches Handeln und das Streben nach Gerechtigkeit bilden Grundpfeiler, auf denen die westliche Zivilisation aufgebaut wurde und sich immer weiterentwickelt. Die neuzeitliche Interpretation dieser Themen in populären Medien zeigt, dass alte Weisheiten noch immer aktuell sind und uns helfen, unsere Welt und uns selbst besser zu begreifen. Harrison Fords „The Fugitive“ ist somit weit mehr als nur ein spannender Actionfilm. Er ist ein kulturelles Bindeglied, das die Geschichte der westlichen Zivilisation mit ihrer modernen Gegenwart verbindet. Die Geschichte der Odyssee bildet die narrative Matrix, auf der der Film seine Spannung und seinen tiefgründigen kulturellen Wert aufbaut.

Dabei wird klar, dass unsere modernen Abenteuer zunehmend nach innerer Cleverness und moralischer Überzeugung verlangen, statt nach bloßer Gewalt und physischer Stärke. Im Kern zeigt die Kombination von Ford und der Odyssee eine wesentliche Wahrheit: Die westliche Zivilisation begann nicht mit der Kriegsführung und tödlichen Auseinandersetzungen, sondern mit dem Wunsch, nach Hause zurückzukehren – den Ort, an dem Frieden, Familie und Gemeinschaft existieren. Die Geschichten von Odysseus und Dr. Kimble stehen exemplarisch für den Übergang von roher Gewalt hin zu einer Kultur, die Vernunft, Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach einem stabilen Leben in den Mittelpunkt stellt. So betrachtet offenbart sich Harrison Fords Blockbuster als ein moderner Mythos, der tief in den Ursprüngen unserer Kultur verwurzelt ist und uns lehrt, wie wichtig Klugheit, Ethik und die Heimkehr sind – nicht nur im Kino, sondern auch im Leben.

Die Archetypen aus alten Epen leben weiter und finden ihren Ausdruck in überraschenden Formen, die uns zeigen, dass die großen Fragen der Menschheit und die Suche nach dem Guten nie an Bedeutung verlieren. "The Fugitive" ist somit nicht nur ein Film, sondern ein Spiegel der westlichen Zivilisation – eine eindrucksvolle Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die uns daran erinnert, woher wir kommen und welche Werte uns auf unserem Weg begleiten sollten.