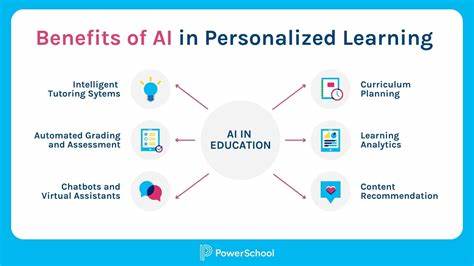

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren zahlreiche Branchen revolutioniert, darunter auch das Schreiben. Um die vielfältigen Einstellungen und Erfahrungen von Autoren im Umgang mit KI besser zu verstehen, habe ich mit 100 Schriftstellern aus unterschiedlichsten Bereichen – von Bloggern über Akademiker bis hin zu beruflichen Autoren – gesprochen. Diese breitgefächerte Befragung zeigt, dass die Reaktionen auf KI alles andere als einheitlich sind und stark von individuellen Vorstellungen über das Schreiben und dessen Bedeutung abhängen. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass wir uns inmitten eines tiefgreifenden Wandels befinden, der die traditionelle Kunst des Schreibens neu definiert und gleichzeitig neue Möglichkeiten eröffnet. Ein zentraler Aspekt, der die Meinungen der befragten Autoren maßgeblich beeinflusst, ist die philosophische Haltung gegenüber dem Verhältnis von Denken und Sprache.

Einerseits gibt es die Auffassung, dass Schreiben untrennbar mit dem Denkprozess verbunden ist. Für Autoren mit dieser Sichtweise ist das Schreiben selbst ein Werkzeug des Denkens und des tiefen Verstehens. Das Schreiben ist für sie mehr als nur Kommunikation, es ist essenziell, um Klarheit über komplexe Ideen zu gewinnen. Die Integration von KI wird daher als ein Eingriff in diesen intimen Denkprozess wahrgenommen, was Fragen zur Authentizität und Kreativität aufwirft. Dieses Gefühl der ‘Verflechtung’ von Schreiben und Denken macht den Umgang mit KI inhaltlich anspruchsvoller und emotional vielschichtiger.

Auf der anderen Seite stehen Autoren, die Schreiben primär als Kommunikationsmittel sehen. Für sie ist das Denken ein separater Prozess, der vor dem Schreiben stattfindet. Schreiben dient in erster Linie dazu, bereits entwickelte Gedanken verständlich und ansprechend mitzuteilen. Für diese Gruppe besitzt KI vor allem einen praktischen Wert – sie erleichtert das Formulieren, Beschleunigen und Veröffentlichen von Inhalten. Kreativität und tiefes Nachdenken sind oft bereits abgeschlossen, wenn der Schreibprozess beginnt.

Deshalb betrachten sie KI besonders als nützliches Werkzeug, um Zeit zu sparen oder die Produktion von Texten zu optimieren. Diese unterschiedliche Grundhaltung hat nicht nur Auswirkungen auf das persönliche Verhältnis zu KI, sondern kann auch das Verhalten im Umgang mit KI-unterstütztem Schreiben vorhersagen. Autoren, die das Schreiben als gedanklichen Prozess schätzen, begegnen KI eher skeptisch und behutsam. Sie sind besorgt, dass der Einsatz von KI die Tiefe und Qualität ihres Denkens verwässern könnte. Autoren, die Schreiben als reine Ausdrucksform sehen, sind meistens experimentierfreudiger und nutzen KI häufig intensiv als effizientes Hilfsmittel.

Neben dieser grundlegenden philosophischen Haltung spielen weitere Faktoren eine entscheidende Rolle dabei, wie offen oder zurückhaltend Autoren KI in ihrem Schreibprozess einsetzen. Die Motivation hinter dem Schreiben ist ein wesentlicher Einfluss. Manche schreiben vor allem für die persönliche Reflektion und Weiterentwicklung ihrer Ideen. Für sie ist Schreiben primär ein Erkenntnisprozess ohne vordergründige Zielsetzung wie Publikationen oder wirtschaftlichen Erfolg. Die Hemmschwelle, KI als Unterstützung einzusetzen, ist hier oft höher, es sei denn, KI kann die Qualität oder Tiefe des eigenen Denkens tatsächlich verbessern.

Anders gestaltet sich dies bei Autoren, die mit dem Schreiben Einkommen erzielen oder eine größere Reichweite anstreben. Diese schreiben häufig für ein Publikum, um sich eine Community aufzubauen oder finanzielle Einnahmen zu generieren. Für diese Gruppe zählt oftmals eine gute Balance zwischen Qualität und Schnelligkeit der Veröffentlichung. KI wird hier vorrangig als Werkzeug gesehen, das Arbeitsprozesse erleichtert, inhaltlich zwar ausreichend aber oft nicht tiefgründig sein muss. Der pragmatische Umgang spiegelt sich darin wider, dass Autoren gerne KI nutzen, um Routineaufgaben zu delegieren und schneller zu publizieren.

Das Selbstbewusstsein der Autoren im Schreiben beeinflusst ebenfalls die Akzeptanz von KI. Verfügen sie über viel Erfahrung und eine etablierte eigene Stimme, sehen sie wenig Bedarf für umfassende Unterstützung durch KI. Kleine Hilfestellungen bei der Strukturierung oder Textverbesserung werden gerne angenommen, eine vollständige Abgabe der Schreibarbeit an KI hingegen eher abgelehnt. Weniger erfahrene oder unsicherere Autoren begrüßen dagegen oft eine stärkere Integration von KI. Sie profitieren von der Anleitung, Ideenfindung und sogar von teilweiser automatischer Texterstellung, um Schreibblockaden zu überwinden und ihre Produktivität zu steigern.

Ein weiterer Faktor ist der Status als professioneller oder hobbymäßiger Autor. Berufsschriftsteller äußern oft existenzielle Sorgen – etwa um die Bedeutung ihres Berufs und die Bewahrung ihrer handwerklichen Kunst. Sie fürchten, durch KI ersetzt oder marginalisiert zu werden. Hobbyisten dagegen können meist freier experimentieren, da ihre Existenz nicht vom Schreiben abhängt. Für sie ist KI ein willkommenes Mittel, die eigene Entwicklung zu beschleunigen und häufiger Inhalte zu veröffentlichen.

Die zeitlichen Ressourcen spielen ebenfalls eine Rolle. Autoren, die viel Zeit zum Schreiben haben, nutzen KI eher als unterstützendes Ergänzungsinstrument, um Prozesse zu verbessern oder kreativen Input zu erhalten. Zeitlich stark eingeschränkte Autorinnen und Autoren hingegen bevorzugen eine tiefere Automatisierung, um trotz knapper Zeitspanne weiterhin Inhalte publizieren zu können. Aus diesen Faktoren ergeben sich unterschiedliche Autoren-Typen, die auf der Skala von Offenheit gegenüber KI variieren. An einem Ende finden sich die sogenannten Puritaner, die Schreiben als heilige Kunst betrachten, in der KI eine Bedrohung für Authentizität und Persönlichkeitsentfaltung sehen.

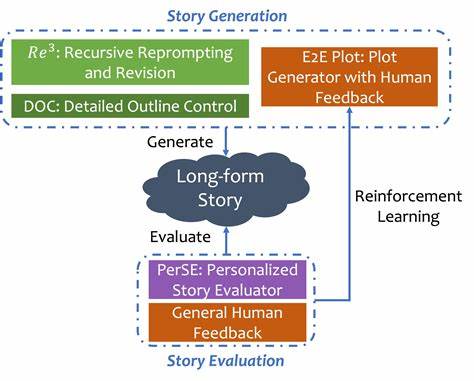

Sie sind skeptisch und setzen KI nur sehr eingeschränkt ein, sofern überhaupt. Am anderen Ende der Skala stehen die Beschleuniger, die KI maximal nutzen, um ihre Ideen schnell und möglichst effizient zu kommunizieren, wobei handwerkliche Tiefe oft zugunsten von Quantität zurücktritt. Zwischen diesen Extremen liegen die Neugierigen, die interessiert, aber vorsichtig experimentieren und ihre Grenzen mit KI austesten, die Pragmatiker, die die unausweichliche Veränderung akzeptieren und aktiv nach der besten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine suchen, sowie die Optimisten, die die kreativen Potenziale von KI sehen und diese als inspirierenden Partner im Schreibprozess betrachten. Bemerkenswert ist, dass trotz verbreiteter Vorbehalte viele Autoren neugierig bleiben und mit KI experimentieren – selbst jene, die zunächst ablehnend gegenüberstehen. Besonders die Möglichkeiten von KI als Forschungs- und Strukturierungshilfe wecken Interesse.

Viele sehen in der KI einen potenziellen „Denkpartner“, der hilft, neue Perspektiven einzunehmen oder Argumente zu entwickeln, ohne sofort ganze Texte zu generieren. Dennoch verschwindet die Grenze zwischen dieser unterstützenden Funktion und der Übernahme von Schreibaufgaben zunehmend, da sich KI-Tools weiter verbessern und Nutzer an ihre Nutzung gewöhnen. Der sogenannte „Adoptionstrajekt“ zeigt, dass die Nutzung von KI im Schreiben bereits deutlich zugenommen hat und sich wahrscheinlich noch weiter beschleunigen wird. Viele Autorinnen und Autoren integrieren KI-gestützte Werkzeuge zumindest in Teilen ihres Arbeitsablaufs und betrachten diese als unverzichtbare Hilfsmittel. Auch wenn es weiterhin Verweigerer geben wird, zeichnet sich ab, dass die Praxis des Schreibens sich grundlegend wandelt und durch KI künftig wesentlich geprägt sein wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung von KI im Schreibprozess mehrdimensional ist. Sie betrifft nicht nur die technische Nutzung neuer Werkzeuge, sondern berührt auch tiefgründige Fragen zur Identität, Kreativität und den sozialen Bedingungen des Schreibens. Die breit gefächerte Reaktion der Autoren spiegelt den komplexen und dynamischen Charakter dieses Wandels wider. Wer heute oder in Zukunft schreibt, wird sich vermutlich mit KI auseinandersetzen müssen – entweder als Nutzeffekt oder als philosophischer Diskurs. Die Herausforderung besteht darin, einen Weg zu finden, der den individuellen Schreibprozess unterstützt und gleichzeitig neue Möglichkeiten für kreatives Denken und produktive Zusammenarbeit eröffnet.

KI stellt keine rein technische Neuerung dar, sondern verändert das Erleben und die Bedeutung des Schreibens selbst – eine Entwicklung, die sich erst am Anfang befindet und sicher viele weitere spannende Veränderungen mit sich bringen wird.