Das Konzept des Goldfischgedächtnisses hat sich in den letzten Jahren weit über die metaphorische Beschreibung von Vergesslichkeit hinaus entwickelt. Besonders im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) und großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) nimmt das Phänomen eine neue Dimension an, die tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis von Wissen, Erfahrung und Expertise hat. Während Goldfische traditionell das Symbol für eine kurze Aufmerksamkeitsspanne oder ein schlechtes Gedächtnis sind, wirft die heutige Informations- und Wissenskultur die Frage auf, ob wir Menschen zunehmend ähnliche Charakteristika annehmen – im Sinne von Informationsaufnahme und -verarbeitung, die flüchtig, fragmentarisch und schnell vergessen ist. In der modernen Arbeitswelt spiegelt sich diese Entwicklung deutlich wider. Insbesondere im Bereich von Vorstellungsgesprächen und fachlicher Wissensvermittlung treten neue Herausforderungen auf.

Die weitverbreitete Verfügbarkeit von KI-gestützten Informationsquellen ermöglicht es Kandidaten, Antworten auf komplexe, technische Fragen nahezu in Echtzeit abzurufen. Das Ergebnis ist eine Art Goldfischgedächtnis-Szenario, in dem Informationen nicht wirklich aufgenommen, verarbeitet und dauerhaft gespeichert werden, sondern kurzfristig abgefragt und anschließend vergessen sind. Das wirft existenzielle Fragen auf: Was bedeutet „Wissen“ heute noch, wenn Informationen jederzeit und überall abrufbar sind, ohne dass sie internalisiert sind? Und wie kann man in einem solchen Umfeld noch authentische Expertise nachweisen? Der Gegensatz zwischen traditionellem Wissensaufbau und der momentanen Verfügbarkeit von KI-Diensten ist auffällig. Früher erforderte es mühsames Studieren, das Zusammenfügen verschiedener Informationsfragmente und das Durchlaufen von Trial-and-Error, um ein tiefgreifendes Verständnis zu entwickeln. Dieses intensive Lernen führte zu einem stabilen internen Wissensfundament, das als Basis für Expertenwissen diente.

Der Vorgang war langwierig, mit wiederholtem Üben und Reflektieren verbunden, und gerade diese „Arbeit“ selbst formte das, was wir als echtes Wissen schätzen. Heute hingegen werden Antworten oft wie auf Knopfdruck generiert und konsumiert – ohne, dass der Lernende sich wirklich mit den Inhalten auseinandersetzt oder diese nachhaltig speichert. Das führt zu einem oberflächlichen, temporären Wissen, das vieles mit einem Goldfischgedächtnis gemeinsam hat: schnell abrufbar, aber ebenso schnell vergessen. Technologische Fortschritte verstärken diesen Trend. LLMs wie GPT-4 bieten Informationen, die inhaltlich korrekt und präzise formuliert sind.

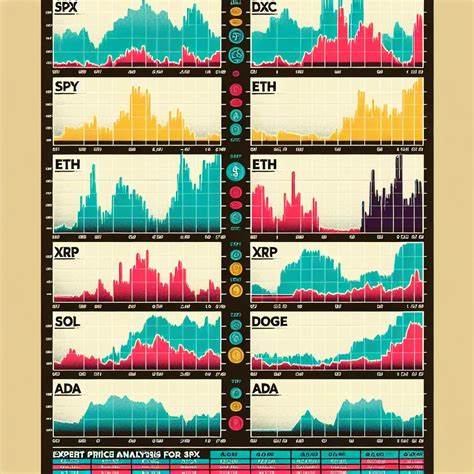

In Interviews kann man somit in Sekundenschnelle fachkundige Antworten erhalten, ohne dass ein tiefes Verständnis oder gar kreative Eigenleistung dahintersteht. Die Gefahr der Täuschung ist groß, denn die Fähigkeit, gut klingende Antworten zu liefern, bedeutet nicht notwendigerweise Wegweisendes oder gar Erkenntnis. Stattdessen entsteht eine Zweiklassengesellschaft zwischen denen, die Wissen tatsächlich verinnerlichen, und jenen, die es effizient abrufen. Doch wie wird die Gesellschaft in Zukunft mit diesem Umstand umgehen? Wird das Abrufen von Wissen per KI als legitime Form der Expertise gelten, oder bleibt die tiefere Verarbeitung und das Verständnis der Goldstandard? Die Fragestellung nimmt in Bereichen wie der künstlichen Intelligenz, dem maschinellen Lernen und der quantitativ-finanziellen Analyse eine besondere Brisanz an. Hier ändern sich Anforderungen unaufhörlich, und Informationszugänglichkeit ist ein Wettbewerbsvorteil.

Gleichzeitig gilt es, Missbrauch zu verhindern. Schon heute zeigen sich in Interviews Phänomene, die an Science-Fiction erinnern: technische Störungen während kritischer Fragen, kurze Pausen, die scheinbar mit dem Nachschlagen in einer KI passieren. Arbeitgeber stehen vor der Herausforderung, authentische Kompetenz zu verifizieren, ohne dabei in übertriebene Misstrauensszenarien zu verfallen. Ein möglicher Ausweg liegt in der bewussten Kontrolle und Begleitung von Wissensarbeit. Statt blind auf die Verfügbarkeit von KI-Diensten zu vertrauen, müssen Interview- und Evaluationsprozesse neu gestaltet werden.

Die persönliche Auseinandersetzung mit Fachfragen, der transparente Dialog und praktische Demonstrationen von Können gewinnen an Bedeutung. Ebenso wichtig ist es, das Verständnis für den eigenen Lernprozess bei Bewerbern zu fördern – wie werden Informationen recherchiert, reflektiert und verankert? Nur so kann ein sinnvolles Zusammenspiel zwischen augmentierten Wissenssystemen und menschlicher Expertise entstehen. Die gesellschaftlichen Implikationen gehen weit über den Beruf hinaus. Der Übergang zu einer Informationswelt mit schnell vergänglicher Wissensaufnahme berührt das Bildungssystem, den sozialen Umgang mit Wissen und unser Selbstverständnis als lernende Wesen. Die Gefahr einer „Goldfischkultur“ besteht darin, dass wir Verantwortung für geistige Vertiefung und kritisches Denken verlieren.

Informationen werden zu flüchtigen Eindrücken, die keinen bleibenden Wert haben. Kreativität, Problemlösungskompetenz und Innovation dagegen leben vom tiefen Verständnis und der Verknüpfung von Wissen – Eigenschaften, die auf bloße Abrufbarkeit nicht reduziert werden können. Zukunftstechnologien wie neuronale Implantate versprechen noch schnellere und unmittelbare Wissensabrufe direkt aus dem Gehirn. Diese Entwicklung birgt Chancen, aber auch ethische Fragen. Sollte Wissen lediglich als Sofortdownload verstanden werden, oder muss es weiterhin Prozesse des Lernens und der Erfahrung geben? In einem Szenario, in dem Gedanken unmittelbar mit externen Wissensquellen vernetzt sind, werden traditionelle Vorstellungen von Leistung, Verstehen und Kompetenz infrage gestellt.

Die Prüfung von Expertenstatus, akademische Akkreditierungen und persönliche Erfolgsgeschichten müssen sich an eine neue Realität anpassen. Der Begriff des Goldfischgedächtnisses wird damit zum Sinnbild für eine tieferliegende Transformation unserer Gesellschaft. Nicht nur menschliches Wissen, auch die Verflechtung mit Technologie verändert sich radikal. Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zu finden. Der Schutz der geistigen Autonomie, der Erhalt des kritischen Denkens und der Wert des Lernprozesses müssen gegen die Anziehungskraft sofortiger, oberflächlicher Antworten abgewogen werden.

Was bedeutet es also heute, etwas wirklich zu wissen? Gehört zur Definition von Wissen in einer von KI dominierten Welt auch die Fähigkeit, Informationen zu hinterfragen, zu kontextualisieren und kritisch zu beurteilen? Oder reicht die kompetente Nutzung von KI-Diensten aus? Nur wer beides kombiniert – die Nutzung technischer Hilfsmittel und das aktive Verstehen – kann langfristig als Experte gelten. Expertise entsteht durch den Aufbau eines mentalen Fundaments, das über das bloße Abrufen von Daten hinausgeht. Insgesamt zeigt sich, dass das Goldfischgedächtnis nicht nur ein Begriff für mangelnde Erinnerung ist, sondern eine Metapher für den Übergang zu einer neuen Wissenskultur. Diese Kultur ist geprägt von einer Wechselbeziehung zwischen Mensch und Maschine, in der die Grenzen des Wissensflusses und der Erinnerung neu verhandelt werden. Es ist eine Zeit des Umbruchs, die sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten in sich trägt.

Ein bewusster Umgang mit dem eigenen Lernen und die Anerkennung der Bedeutung tiefer Kenntnisse sind unverzichtbar, um in dieser Ära nicht zum vergesslichen Goldfisch zu werden, sondern zum echten Fachmann, der nachhaltig und verantwortungsbewusst mit Wissen umgeht.