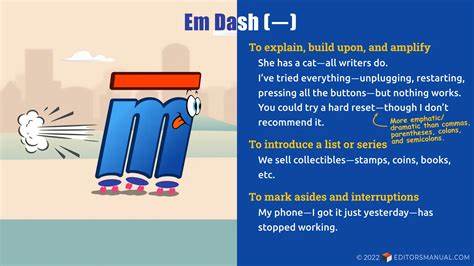

Der Gedankenstrich, häufig auch als Em-Dash bezeichnet, ist ein oft unterschätztes Interpunktionszeichen, das in der deutschen und internationalen Schriftkultur seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle spielt. Trotz der zunehmenden Digitalisierung und der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz, die vieles in der Textverarbeitung automatisiert und verändert hat, bleibt der Gedankenstrich unersetzlich – eine Aussage, die sowohl Liebhaber klassischer Typografie als auch pragmatische Autoren immer wieder bekräftigen. In der Tat ist es kaum vorstellbar, dass gerade dieses Zeichen aus unserem täglichen Sprachgebrauch verschwinden könnte. Die leidenschaftliche Aussage „You LLM-loving motherfuckers can pry the em dash from my cold dead hands“ fasst diese unverrückbare Haltung treffend zusammen und verweist auf den Kampf um den Erhalt dieser kleinen, aber mächtigen typografischen Besonderheit. Doch warum genießt der Gedankenstrich eine solch beinahe fanatische Anhängerschaft? Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, seine Rolle sowohl aus historischer als auch aus funktionaler Perspektive zu betrachten.

Historisch betrachtet hat der Gedankenstrich seine Wurzeln in der Satzzeichenentwicklung des 19. Jahrhunderts. Ursprünglich wurde er vor allem verwendet, um in Texten plötzliche Gedankensprünge, Einschübe oder Betonungen hervorzuheben. Im Vergleich zu anderen Satzzeichen, wie dem Komma oder dem Punkt, bietet der Gedankenstrich eine einzigartige Flexibilität und eine gewisse visuelle Attraktivität, die den Lesefluss dynamisch gestalten kann. Autoren wie Heinrich Heine und Thomas Mann nutzten diesen Strich gezielt, um ihre Prosa lebendiger und nuancierter zu machen.

Dies verdeutlicht, dass der Gedankenstrich nicht bloß ein technisches Hilfsmittel ist, sondern ein stilistisches Werkzeug, das zum Ausdruck der individuellen Handschrift eines Autors beiträgt. Im digitalen Zeitalter jedoch erlebt der Gedankenstrich eine neue Herausforderung. Mit dem Aufkommen großer Sprachmodelle und der weitverbreiteten Nutzung von KI-gestützter Textverarbeitungsgeneration gibt es eine Tendenz, solche komplexeren Satzzeichen durch einfachere Zeichenfolgen zu ersetzen. Viele Textprogramme und sogar intelligente Schreibassistenten favorisieren stattdessen Bindestriche oder einfache Gedankenstriche, was nicht nur die typografische Ästhetik, sondern auch die semantische Klarheit beeinträchtigen kann. Insbesondere in der maschinellen Texterstellung, wie sie von sogenannten Large Language Models (LLMs) eingesetzt wird, geht der feine Unterschied oft verloren.

Das kann dazu führen, dass der Gedankenstrich vernachlässigt oder durch weniger präzise Zeichen ersetzt wird, was die Ausdruckskraft des Textes schwächt. Das vehemente Bekenntnis zur Unverzichtbarkeit des Gedankenstrichs in Form der oben zitierten Aussage ist daher auch als eine Warnung zu verstehen. Es ist eine Mahnung an Autoren, Redakteure und Textproduzenten, sich der Bedeutung dieses Zeichens bewusst zu bleiben und dessen Verwendung nicht leichtfertig aufzugeben. Gerade im Zeitalter der Automatisierung muss menschliche Kreativität und Sensibilität gegenüber sprachlichen Feinheiten verteidigt werden, denn diese sind es, die Texte lebendig und individuell machen. Der Gedankenstrich verleiht Texten eine gewisse Rhythmik und ermöglicht es, Gedanken klar und eindrucksvoll zu gliedern.

Darüber hinaus hat der Em-Dash in der deutschen Sprache eine besondere Stellung, da er vielfach genutzt wird, um Einschübe und Nebengedanken deutlich zu machen. Während andere Sprachen oft auf Kommata oder Klammern zurückgreifen, schafft der Gedankenstrich eine stärkere visuelle und inhaltliche Abgrenzung, die das Textverständnis verbessern kann. Seine flexible Einsetzbarkeit macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Journalisten, Schriftsteller und Blogger, die ihren Ausdruck differenziert gestalten möchten. Der emotionale Wert des Gedankenstrichs darf dabei nicht unterschätzt werden. Für viele Textexperten, die der Schriftsprache und deren Ästhetik eine große Bedeutung beimessen, symbolisiert der Gedankenstrich ein Stück handwerklicher Kunst, die nicht einfach durch reine Effizienz oder algorithmische Textproduktion ersetzt werden kann.

Er steht in gewisser Weise auch für den Widerstand gegen eine allzu technisierte und standardisierte Kommunikation, bei der individuelle Ausdrucksformen verloren gehen. Die Debatte um den Gedankenstrich ist daher auch ein Spiegelbild größerer gesellschaftlicher und kultureller Herausforderungen: Wie bewahren wir menschliche Kreativität in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz immer mehr Tätigkeiten übernimmt? Wie garantieren wir, dass der Sinn für sprachliche Nuancen erhalten bleibt, obwohl der Trend zu schnellen, quantitativen Textlösungen geht? In dieser Diskussion wird der oft kleine und unscheinbare Gedankenstrich plötzlich zum Symbol für die Bewahrung sprachlicher Vielfalt und Tiefgründigkeit. Aus SEO-Sicht ist der Gedankenstrich ebenfalls von Bedeutung. Suchmaschinen bewerten Inhalte unter anderem nach deren Lesbarkeit und Klarheit. Texte, die durch den gezielten Einsatz des Gedankenstrichs besser strukturiert und verständlicher sind, können daher eine bessere Nutzererfahrung bieten und damit in den Rankings profitieren.

Insbesondere in längeren Texten, die viele komplexe Informationen enthalten, verschafft der Gedankenstrich dem Leser wertvolle Orientierung und trägt zur besseren Aufnahme der Inhalte bei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gedankenstrich weit mehr als nur ein stilistisches Element ist. Er ist ein Ausdruck sprachlicher Präzision, individueller Kreativität und kultureller Identität. In einer Welt, in der technische Innovationen unaufhaltsam voranschreiten, sollte dennoch nicht vergessen werden, welch unschätzbaren Wert traditionelle typografische Zeichen besitzen. Auch wenn moderne Textgeneratoren Fortschritte in der Grammatik und Syntax erzielen, bleibt menschliche Sensibilität für Details unverzichtbar – der Gedankenstrich ist dafür ein leuchtendes Beispiel.

Es liegt an jedem Einzelnen von uns, den Gedankenstrich in seinem Auftritt zu verteidigen und in unseren Texten bewusst einzusetzen. Denn so wie in der eingangs erwähnten Aussage unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wurde: Den Gedankenstrich kann man uns nicht einfach wegnehmen. Er gehört zum Fundament einer lebendigen, nuancierten und ansprechenden Sprache – mit allem emotionalen und kulturellen Gewicht, das dazugehört.