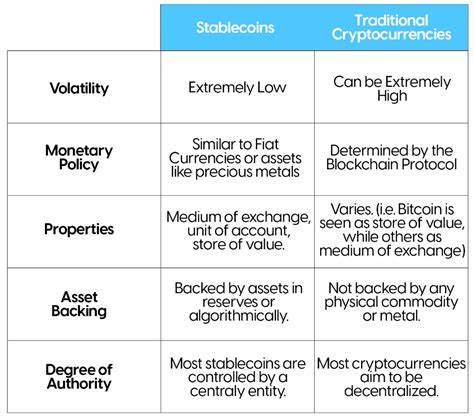

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen gewinnen Stablecoins zunehmend an Bedeutung als innovationsstarke Finanzinstrumente, die versuchen, die Vorteile der digitalen Währungen mit der Stabilität traditioneller Geldsysteme zu vereinen. Während Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen oft für ihre starken Wertschwankungen bekannt sind, stellen Stablecoins eine neue Klasse von digitalen Vermögenswerten dar, die durch Reserven hinterlegt und dadurch weniger volatil sind. Stablecoins dienen als eine Art Brücke zwischen der faszinierenden, jedoch oft unbeständigen Welt der Kryptowährungen und der verlässlichen, behördlich regulierten Welt der Fiat-Währungen wie dem US-Dollar oder dem Euro. Diese digitale Einheit soll den Nutzern ermöglichen, von den Annehmlichkeiten und der Schnelligkeit von Crypto-Transaktionen zu profitieren, ohne sich den Risiken massiver Kursschwankungen aussetzen zu müssen, die bei vielen Kryptowährungen üblich sind. Die Idee hinter Stablecoins ist simpel, zugleich aber revolutionär.

Sie sind mit einem stabilen Wert verbunden, oft einer staatlichen Währung, was bedeutet, dass ihr Preis nicht signifikant schwankt, sondern sich an einem festen Kurs orientiert. Dabei werden Stablecoins meist durch Reserven gedeckt, was eine Art Sicherheit für die Nutzer darstellt. Diese Reservesicherung kann durch Bargeld, andere Kryptowährungen oder auch durch Finanzinstrumente wie Anleihen erfolgen. Das Ziel ist es, das Vertrauen der Nutzer zu stärken und Stablecoins als zuverlässiges Zahlungsmittel oder Wertaufbewahrungsmittel in der Krypto-Ökonomie zu etablieren. Ein zentrales Beispiel in diesem Bereich ist Tether (USDT), einer der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Stablecoins, der behauptet, zu jedem Zeitpunkt im Verhältnis 1:1 durch US-Dollar-Reserven gedeckt zu sein.

Tether hat innerhalb weniger Jahre eine enorme Marktkapitalisierung von Milliarden Dollar erreicht und nimmt damit eine Schlüsselrolle im globalen Kryptowährungshandel ein. Allerdings hat gerade Tether auch Diskussionen über die tatsächliche Deckung seiner Token ausgelöst, da Untersuchungen zeigen, dass die hinterlegten Reserven nicht immer vollständig transparent sind. Diese Unsicherheiten haben sowohl Anleger als auch Regulierungsbehörden alarmiert und Debatten über die Notwendigkeit stärkerer Kontrollen entfacht. Die Bedeutung von Stablecoins erstreckt sich weit über die Grenzen des Krypto-Marktes hinaus. Ohne stabile digitale Zahlungsmittel gestaltet sich der Transfer und die Nutzung von Kryptowährungen im Alltag schwierig.

Wenn man beispielsweise mit Bitcoin eine alltägliche Zahlung tätigen möchte, wird man schnell an die starken Schwankungen erinnert, die qualvoll oft mehr als 50 Prozent Wertverlust oder -zuwachs innerhalb kurzer Zeit bedeuten können. Stablecoins hingegen minimieren diese Unsicherheit und eröffnen somit neue Einsatzfelder, beispielsweise als einfache Möglichkeit, Geld grenzüberschreitend zu transferieren, oder als Grundlage für dezentrale Finanzanwendungen (DeFi), die bereits heute Milliardenvermögen verwalten. Dieser geschaffene Mittelweg macht Stablecoins besonders attraktiv für Unternehmen und Investoren, die den Zugang zu den Vorteilen digitaler Währungen suchen, ohne das Risiko hoher Volatilität einzugehen. Große Tech-Unternehmen wie Facebook haben in der Vergangenheit versucht, eigene Stablecoin-Projekte ins Leben zu rufen, wobei das Libra-Projekt später in Diem umbenannt wurde. Trotz einiger Rückschläge zeigt dies die Vision, Stablecoins als integralen Bestandteil neuer digitaler Zahlungsökosysteme zu etablieren.

Die steigende Verbreitung und Bedeutung von Stablecoins hat allerdings auch das Interesse von Regulierungsbehörden weltweit geweckt. Die Befürchtungen reichen von mangelnder Transparenz der Reserven bis hin zu Risiken für die Finanzstabilität und sogar nationale Sicherheit. Internationale Institutionen wie die US-Notenbank (Federal Reserve) und wichtige Persönlichkeiten wie US-Finanzministerin Janet Yellen haben mehrfach betont, dass rasche regulatorische Maßnahmen notwendig sind, um mögliche Systemrisiken zu minimieren. Diese könnten entstehen, wenn ein großer Teil des Finanzsystems auf Stablecoins basiert, deren Emittenten nicht den gleichen Auflagen wie traditionelle Banken unterliegen. Ein weiteres Problemfeld ist die Regulierung und Aufsicht von Stablecoin-Emittenten, die oft international tätig sind und damit außerhalb der Reichweite einzelner nationaler Behörden agieren.

Beispielsweise ist Tether in Hongkong ansässig und unterliegt somit komplexen, unterschiedlichen Rechtsrahmen. Dies erschwert die Durchsetzung von Transparenz- und Sicherheitsstandards und ist ein Grund für die Zurückhaltung vieler Staaten bei der Anerkennung von Stablecoins als offizielles Zahlungsmittel. Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft sind sich einig, dass Stablecoins zwar ein enormes Potenzial besitzen, gleichzeitig aber eine neue Art von Finanzrisiko darstellen könnten, wenn sie nicht angemessen reguliert werden. Kritiker warnen vor einem möglichen „Run“ auf Stablecoins, falls das Vertrauen in ihre Deckung plötzlich schwindet – vergleichbar mit einem Bankansturm, wenn es zu massenhaften Rückforderungen kommt und die Emittenten nicht in der Lage sind, liquide Mittel bereitzustellen. Dieses Szenario könnte eine Kettenreaktion im Finanzsystem auslösen und zu erheblichen Verwerfungen führen.

Parallel zu diesen Entwicklungen diskutieren Zentralbanken weltweit über die Einführung eigener digitaler Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDCs), die viele der Funktionen von Stablecoins abdecken und gleichzeitig von der Regierung ausgegeben und reguliert werden. China ist mit der digitalen Einführung ihres Yuan bereits einen großen Schritt voraus. Die USA und andere Industrieländer arbeiten ebenfalls intensiv an entsprechenden Konzepten, um nicht im digitalen Währungswettbewerb zurückzufallen und um die Kontrolle über die Geldpolitik zu behalten. Im Unterschied zu privaten Stablecoin-Projekten würden staatlich kontrollierte Digitalwährungen den Regulierungsbehörden mehr Einfluss darauf geben, wie Geldkreisläufe gesteuert und überwacht werden können. Das könnte helfen, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und andere illegale Aktivitäten zu bekämpfen, die derzeit bei teilweise unregulierten Kryptowährungen eine Herausforderung darstellen.

Für Anleger und Nutzer ist es essenziell, die Chancen und Risiken von Stablecoins gleichermaßen zu verstehen. Während die Technologie hinter digitalen Währungen und deren Anwendungsmöglichkeiten spannend sind, darf das Vertrauen in die Deckung und die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht unterschätzt werden. Wer sich für Stablecoins entscheidet, sollte sich über die Herkunft des Coins, die Bonität des Emittenten und die jeweiligen regulatorischen Standards genau informieren. Stablecoins haben bereits jetzt eine Transformation im Finanzsektor in Gang gesetzt, die das Potenzial hat, den Zahlungsverkehr, Investitionen und den globalen Handel nachhaltig zu verändern. Besonders in Entwicklungsländern könnten stabile, digitale Währungen helfen, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verbessern und hohe Kosten für Überweisungen ins Ausland zu senken.

![Push is Faster [using std:cpp 2025] [video]](/images/AC5C4A8D-017B-4E49-A075-78815F75C97A)