Die Handelsgespräche der Vereinigten Staaten unter der Präsidentschaft von Donald Trump befinden sich in einer kritischen Phase. Trotz hoher Erwartungen und mehrfachen öffentlichen Ankündigungen über nahende Handelsabkommen hat sich bislang kein bedeutender Durchbruch eingestellt. Vielmehr signalisierte Trump selbst eine Abkehr von der bisherigen Politik, die auf das Abschluss zahlreicher bilateraler Handelsabkommen setzte. In einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney äußerte Trump deutlich, dass er keinen Druck verspüre, Handelspartnern Zugeständnisse zu machen oder formelle Abkommen zu unterzeichnen. Die Aussage „Wir müssen keine Abkommen unterschreiben.

Sie müssen Abkommen mit uns unterschreiben“ zeigt klar die veränderte Haltung Washingtons gegenüber internationalen Handelsverträgen. Diese Entwicklung steht in direktem Widerspruch zu den öffentlichen Beteuerungen von ranghohen Regierungsmitgliedern wie dem damaligen Finanzminister Scott Bessent, der wenige Tage zuvor in einem Interview noch erklärte, die USA seien „sehr nah an einigen Abkommen“. Die Inkonsistenz in den Aussagen schafft Unsicherheit bei Investoren, Unternehmen und handelspolitischen Beobachtern weltweit und spiegelt die komplexen innenpolitischen Dynamiken der US-Regierung wider. Eine der zentralen Herausforderungen liegt darin, dass die US-Administration trotz intensiver Gespräche mit wirtschaftlich bedeutenden Partnerländern wie Indien, Japan und Südkorea bislang keine konkreten Handelsergebnisse präsentieren konnte. Die angekündigten Verhandlungen sind „im Gange“ und „fortgeschritten“, jedoch fehlen bislang verbindliche Zusagen oder konkrete Vertragsentwürfe.

Die Folge ist eine zunehmende Zurückhaltung auf internationalen Märkten, da viele Unternehmen angesichts möglicher neuer Zölle und Handelshemmnisse Investitionsentscheidungen hinauszögern oder vorerst aussetzen. Trump selbst legte den Fokus darauf, die USA als „Luxusmarkt“ zu positionieren, auf dem andere Länder zwar Zugang erhalten wollen, der aber nicht durch bilaterale Abkommen verwässert werden soll. Diese Linie betont nationalstaatszentrierte Interessen und weniger die internationalen Kooperationen, die über Jahre hinweg als Grundlage für globale Wirtschaftsbeziehungen dienten. Gleichzeitig zeigte sich der Präsident zunehmend genervt von der medialen Nachfragerei zu Handelsverträgen, was einen pragmatischen aber auch unkonventionellen Führungsstil dokumentiert. Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer solchen Haltung sind vielschichtig.

Einerseits bemüht sich die US-Regierung, durch hohe Zölle auf importierte Waren vor allem die heimische Industrie und Arbeitsplätze zu schützen. Andererseits lässt die Unsicherheit über mögliche Handelshemmnisse und fehlende Abkommen die Exportvolumen sinken und erhöht das Risiko einer Verlangsamung der Wirtschaftsentwicklung. Insbesondere Unternehmen, die auf globalisierte Lieferketten angewiesen sind, spüren die wachsende Volatilität und die erhöhten Kostenstrukturen durch Tarifmaßnahmen. Auch international wird die US-Handelspolitik kritisch bewertet. Weil handelsfreundliche Rahmenbedingungen nicht klar kommuniziert werden, verlieren amerikanische Verhandlungsführer an Verhandlungsspielraum und Glaubwürdigkeit.

Länder wie Indien und Japan zeigen sich zwar zu Gesprächen bereit, jedoch steigt auch ihre Vorsicht, da sie die Gefahr sehen, von abrupten politischen Wendungen betroffen zu sein. Langfristige Handelsbeziehungen beruhen auf Vertrauen und klar definierten Regeln, welche aktuell kaum gegeben sind. Darüber hinaus hat die verschärfte Handelspolitik zu diplomatischen Spannungen geführt. Die angedrohten oder verhängten Zölle werden vielfach als protektionistisch wahrgenommen, was die Qualität der internationalen Beziehungen belastet. Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und anderen globalen Wirtschaftsmächten wie China oder der EU haben in den vergangenen Jahren wiederholt zu Verunsicherung nicht nur in den betroffenen Staaten, sondern weltweit geführt.

Ein Abflachen der Verhandlungsbereitschaft kann die Situation weiter verschärfen und könnte zu einer Verstärkung von Handelsbarrieren und Gegenzöllen führen. Aus Sicht von Analysten und Wirtschaftsexperten ist die gegenwärtige Phase der US-Handelspolitik eine kritische Testphase. Die Ungewissheit über kommende tarifliche Maßnahmen und die noch ausstehende Unterzeichnung von Verträgen lassen befürchten, dass sich die US-Wirtschaft in einer Situation wiederfindet, in der Investitionskosten steigen und der Marktzugang erschwert wird. Das könnte mittelfristig negative Auswirkungen auf Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und Preisniveau haben. Die Medien und politische Beobachter fragen sich, wie lange die aktuelle Haltung Trumps gegenüber Handelsabkommen Bestand haben wird und ob noch konkretisierte Abkommen folgen werden.

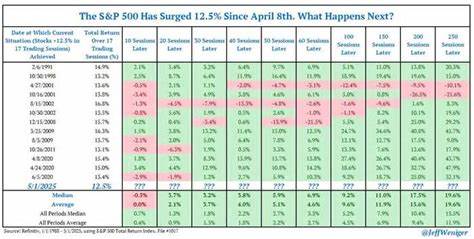

Auf dem amerikanischen Aktienmarkt reagierten die Börsen mit Kursverlusten nach Trumps Kommentaren, was zeigt, dass Investoren kurzfristig nicht optimistisch sind, dass sich die Situation bald entspannt. Die Realwirtschaft und Aktienmärkte reagieren sensibel auf jede Veränderung der Handelsbedingungen, insbesondere in einem global vernetzten Wirtschaftssystem. Unternehmen und Experten beobachten aufmerksam, wie Washington mit den kommenden Wochen und Monaten umgehen wird. Insbesondere die dynamische wirtschaftliche Lage in Asien und Europa stellt eine Herausforderung dar, die nur durch abgestimmte und klare Handelspolitik gemeistert werden kann. Die Unklarheit über die zukünftige US-Politik könnte andere Länder veranlassen, Alternativstrategien zu verfolgen, die den Einfluss der USA auf globaler Bühne reduzieren könnten.

Insgesamt zeichnet sich ein ambivalentes Bild ab: Zwar besteht ein offenes Bekenntnis zu Handelsgesprächen, aber zugleich zeigt sich eine gewisse Zurückhaltung bis hin zu einem De-Emphasis von formellen Verträgen. Die wechselnden Botschaften innerhalb der US-Regierung erschweren es Partnern und Märkten, die künftige Richtung klar zu erkennen. Dies erzeugt Unsicherheit und wirkt sich aus auf Investitionsbereitschaft, Handel und politische Beziehungen weltweit. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Umgang der US-Regierung mit Handelstarifen und bilateralen Abkommen in der kommenden Zeit von entscheidender Bedeutung für die internationale Wirtschaft sein wird. Die Balance zwischen dem Schutz heimischer Interessen und dem Erhalt offener, verlässlicher Handelsbeziehungen ist entscheidend, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der USA zu sichern.

Beobachter und Marktteilnehmer werden weiterhin nach konkreten Fortschritten in den Verhandlungen suchen, um strategische Entscheidungen fundiert treffen zu können.