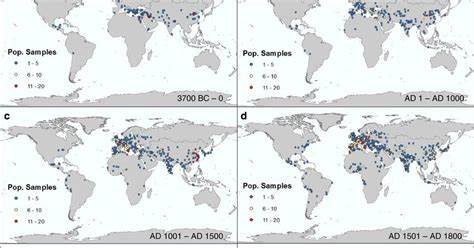

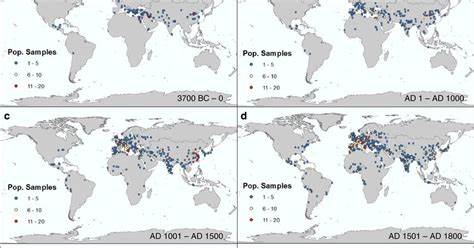

Die Urbanisierung ist eine der prägendsten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit. Während heute über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt, zeigt ein Blick zurück über 6000 Jahre, wie komplex und dynamisch diese Entwicklung tatsächlich ist. Die räumliche Verteilung und Größe von Städten weltweit hat sich im Verlauf der Zeit stark gewandelt – von den ersten städtischen Siedlungen im alten Mesopotamien bis hin zu den riesigen Metropolen der Gegenwart. Ein tiefgründiges Verständnis dieser langfristigen urbane Dynamiken liefert wertvolle Einsichten für Wissenschaftler, Stadtplaner und Entscheidungsträger, die sich mit der nachhaltigen Gestaltung zukünftiger Städte befassen. Genau hier setzt die Erforschung historischer Stadtpopulationen und ihrer räumlichen Lage an.

Historische Untersuchungen zur Urbanisierung stießen lange Zeit auf das Hindernis mangelnder systematischer, räumlich expliziter Daten auf globaler Ebene. Die verfügbaren Informationen über antike und mittelalterliche Städte waren oft fragmentarisch, ungenau oder beschränkten sich auf wenige Regionen. Erst mit der systematischen Übertragung und Digitalisierung von historischen und archäologischen Quellen wurde es möglich, eine zusammenhängende Datenbank zu erstellen, die frühe Städte, deren Bevölkerungszahlen und deren geographische Koordinaten miteinander verbindet. Diese Datenbasis ermöglicht nun, über Jahrtausende hinweg Urbanisierungsmuster zu analysieren, Stadtdynamiken besser zu verstehen und die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt in einem neuen Licht zu sehen. Zwei bedeutende Wissenschaftler trugen wesentlich zur Entwicklung einer umfassenden Datengrundlage bei: Tertius Chandler, ein Historiker, der über 30 Jahre lang Stadtbevölkerungszahlen anhand von vielfältigen Quellen wie Zensusunterlagen, Reisendenberichten, Steuerdokumenten und archäologischen Befunden zusammentrug und schätzte, sowie George Modelski, ein Politikwissenschaftler, der insbesondere die Perioden zwischen 3500 v.

Chr. und 1000 n. Chr. untersuchte und Daten ergänzte. Beide verfolgten unterschiedliche Kriterien zur Definition von Städten und setzten je unterschiedliche Größenschwellen an, doch miteinander kombiniert bieten ihre Werke die einzige globale Übersicht historischer Stadtpopulationen vor der modernen Ära.

Die Stadtlandschaften der Frühzeit entstanden vor allem in fruchtbaren, landwirtschaftlich produktiven Regionen. Bereits die ersten städtischen Zentren im Gebiet des heutigen Irak und Kuwait entwickelten sich nahe Mesopotamien, einer der Wiegen der Zivilisation. Die Hypothese, dass Städte besser wachsen und sich rascher entwickeln, wenn sie in der Nähe von ergiebigen Ackerflächen liegen, war lange Zeit ein Forschungsgegenstand – durch das neue geokodierte Datenset lassen sich solche Verteilungen erstmals mit empirischen Mitteln überprüfen. Während die ersten urbanen Siedlungen meist noch vergleichsweise klein waren, wuchsen manche antiken Städte über die Jahrhunderte zu bedeutenden Metropolen heran, die hunderte tausend, sogar über eine Million Einwohner zählten. Der Prozess der Urbanisierung war jedoch nie linear oder einheitlich.

Zahlreiche Faktoren beeinflussten Wachstum, Schrumpfung oder gar den Untergang ganzer Städte. Naturkatastrophen wie Feuer, Überschwemmungen oder Erdbeben ließen urbane Zentren schrumpfen oder neu entstehen. Ebenso veränderten politische Instabilitäten, kriegerische Konflikte und wirtschaftliche Machtverschiebungen die urbanen Strukturen. Die globale räumliche Verteilung von Städten wurde somit zu einem Produkt vielfältiger historischer, ökologischer und sozialer Prozesse. Die Digitalisierung und räumliche Verortung der Bevölkerungsdaten der historischen Städte, die teilweise über handschriftliche oder gedruckte Tabellen in hunderte Seiten umfassenden Büchern verstreut waren, stellte eine enorme Herausforderung dar.

Moderne Methoden der Datenverarbeitung und manuelle Nachprüfung in Kombination mit Geokodierungsdatenbanken halfen dabei, etwa 1600 Städte weltweit zunächst mit Genauigkeitsbewertungen zu versehen, die zeigen, wie verlässlich die jeweils ermittelte Lage ist. Ein wichtiger Aspekt war, dass sich Ortsnamen im Laufe der Jahrtausende oft verändert haben, was die eindeutige Zuordnung erschwert. Diese geokodierten Datensätze bieten zudem wichtige Anhaltspunkte dafür, wie sich der weltweite Schwerpunkt der Städtebevölkerung entwickelt hat. Berechnungen von bevölkerungsgewichteten globalen Mittelpunkten zeigen, dass die urbane Bevölkerung ihren Schwerpunkt ursprünglich in Richtung Westen von der mesopotamischen Region aus verschob, bevor sich dieser Trend nach etwa 1500 n. Chr.

umkehrte. Das spiegelt größere politische und ökonomische Entwicklungen, aber auch Migration und Kolonialisierung wider. Auch wenn die Datengrundlage trotz der Intensität der Forschung gewisse Lücken und Ungenauigkeiten aufweist – so sind etwa Bevölkerungszahlen nicht kontinuierlich für alle Städte über alle Zeitperioden verfügbar – stellt sie dennoch einen Meilenstein dar: Es existiert erstmals eine konsolidierte, räumlich explizite Abbildung der urbanen Bevölkerungsverteilung der letzten 6000 Jahre. Ein zentraler Unterschied zur gegenwärtigen urbanen Datenlage liegt in der fehlenden detaillierten Darstellung von Stadtgrenzen und urbanen Ausdehnungen für vergangene Epochen. Die historischen Daten bilden lediglich Punkte ab, die für jede Stadt einen bestimmten Standort darstellen, ergänzt durch ungefähre Bevölkerungszahlen.

Urban Extent-Daten, also Mosaike oder Polygone, welche die gesamte Fläche eines urbanen Areals abbilden, sind nur für die moderne Ära verfügbar und nicht für historische Zeiträume. Obwohl es Ansätze gibt, solche Flächendaten aus historischen Karten und archäologischen Befunden zu rekonstruieren, sind diese bislang nicht flächendeckend nutzbar. Dennoch ermöglichen die Punktdaten wertvolle Einsichten, indem etwa anhand von geschätzten Bevölkerungsdichten mögliche Flächenausdehnungen angenähert werden können. Die Einheitlichkeit von Definitionen „Was ist eine Stadt?“ und „Was ist urban?“ gestaltet sich historisch wie auch global als äußerst komplex. Schon die Schwellenwerte, ab der eine Siedlung als Stadt kategorisiert wird, variierten, etwa zwischen 10.

000 Einwohnern in der Antike, über 40.000 in der Frühneuzeit bis hin zu einer Million im modernen Zeitalter. Zusätzlich beeinflussen politische, kulturelle und infrastrukturelle Kriterien die Urbanitätsdefinition. Deshalb ist es wichtig, die Daten mit Vorsicht zu interpretieren und im Wissen um diese Vielschichtigkeit einzusetzen. Die globalen Daten zur historischen Urbanisierung bieten ein breites Anwendungsspektrum: Sie dienen Archäologen bei der lokalen und regionalen Einordnung alter Siedlungen, ermöglichen Historikern eine quantitative Basis für sozioökonomische Analysen, unterstützen Geographen beim Verstehen räumlicher Siedlungsstrukturen und helfen Ökonomen, langfristige Trends des Städtewachstums im Kontext von Handelsnetzwerken und Machtzentren zu beurteilen.

Darüber hinaus bietet die Langzeitperspektive unverzichtbare Eckwerte für Nachhaltigkeitsforscher, um heutige Entwicklungen in ein vernünftiges Rahmenbild zu setzen und städtische Zukunftsszenarien besser einschätzen zu können. Moderne Städte sind mit ihren sozialen, ökologischen und infrastrukturellen Anforderungen deutlich komplexer als ihre historischen Vorgänger. Doch das Verständnis historischer Urbanisierungsmuster offenbart beständige Gesetzmäßigkeiten und Herausforderungen, die auch weiterhin gelten: Die enge Verbindung zwischen Agrarproduktion und Stadtwachstum, die Bedeutung von Ressourcenverfügbarkeit und Handel, sowie die Auswirkungen sozialer Organisation und politischer Stabilität auf die urbane Entwicklung. Der Datensatz stellt eine wichtige Grundlage dar, um typische Hypothesen wie die Annahme zu überprüfen, dass Städte in fruchtbaren und produktiven Landwirtschaftsregionen schneller wachsen oder langlebiger sind. Auch die Untersuchung historischer urbaner Abläufe wie Stadtgründungen, Phasen von Wachstum oder Rückgang, Verschiebungen von Machtzentren und deren räumliche Verteilung über Jahrtausende wird erst mit solchen Daten möglich.

Eine besondere Herausforderung bei der Erstellung dieser Datenbank war die Verknüpfung verschiedenster Quellen aus unterschiedlichen Disziplinen, von historischen Aufzeichnungen über archäologische Befunde bis hin zu alten Karten, kombiniert mit aktuellen geographischen Datenbanken. Fehlerquellen wie ungenaue Ortsangaben, Namensänderungen, veraltete oder methodisch differierende Bevölkerungsabschätzungen gilt es stets zu bedenken. Diese räumlich explizierte, historische Stadtdatensammlung steht heute als offenes Datenset Forschenden weltweit zur Verfügung. Ihre Nutzung fördert interdisziplinäre Kooperationen, wo Historiker, Geographen, Stadtplaner und Umweltwissenschafter gemeinsam an Projekten arbeiten können, die das Verständnis der urbanen Evolution insgesamt vertiefen. Langfristige Betrachtungen der Urbanisierung, wie sie durch den 6000-jährigen globalen Datensatz möglich sind, sind unerlässlich, um die dramatischen Wachstumsraten der heutigen Weltstädte einordnen und nachhaltige Lösungen für Zukunftsprobleme entwickeln zu können.

Die heutigen Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und soziale Disparitäten verlangen ein tiefgehendes Wissen über städtische Prozesse und deren historische Wurzeln. So bietet das „Spatializing 6k years of global urbanization“-Projekt nicht nur einen Überblick über die Vergangenheit menschlicher Stadtentwicklung, sondern legt auch den Grundstein für zukünftige, datengestützte Forschungen, welche die urbane Zukunft unserer Gesellschaften nachhaltiger gestalten wollen. Die Verbindung von Digitalisierung, Geoinformatik und klassischer Geschichtswissenschaft ermöglicht eine neue Perspektive auf die fortwährenden Veränderungen unserer urbanen Landschaften, mit deren Hilfe wir verstehen können, woher wir kommen und wie Städte sich weiterentwickeln könnten.