Rosen sind seit Jahrhunderten ein Symbol für Schönheit, Liebe und Naturwunder. Ihre zarten Blütenblätter, die sich elegant nach außen rollen und an den Spitzen spitz zulaufen, ziehen seit jeher die Aufmerksamkeit von Botanikern, Künstlern und Wissenschaftlern gleichermaßen auf sich. Doch was genau bestimmt ihre typische Form? Welche Mechanismen stecken hinter den gewellten, oft filigranen Konturen? Neue Forschungsergebnisse aus den Bereichen Biophysik und Mathematik liefern nun faszinierende Einblicke in die ungewöhnlichen geometrischen Prinzipien, die das Wachstum und die Formung von Rosenblättern steuern. Dabei zeigt sich, dass eine bislang unbekannte Form der mechanischen Rückkopplung eine entscheidende Rolle spielt. Die Vorstellung, dass Wachstum allein durch genetische Programme gesteuert wird, ist bekannt und gut belegt.

Doch wie genau diese genetischen Informationen zu solch komplexen und spezifischen Formen führen, ist weitaus komplizierter. Rosenblätter wachsen nicht einfach gleichmäßig, sondern ihr Wachstum wird durch mechanische Kräfte beeinflusst, die über geometrische Rückkopplungsschleifen gesteuert werden. So entstehen jene charakteristischen Rollen an den Blatträndern und die spitzen Kanten an den Spitzen der Rosenblätter, die ihre typische Ästhetik ausmachen. Behindert wird das organische Wachstum nicht nur von chemischen Signalen wie Hormonen, sondern auch durch physikalische Wechselwirkungen, die auf den Geweben wirken. Die Forscher haben mit theoretischer Analyse, Computersimulationen und Experimenten an elastischen Kunststofffolien eine völlig neue Art von geometrischem Feedbackmechanismus entdeckt, der zuvor in der Natur nie beobachtet wurde.

Dieses mechanische Feedback reguliert das Wachstum so, dass es zu einem ausgeprägten Biegen und Rollen der Ränder der Blätter führt. Besonders spannend ist, dass diese Rückkopplungsschleife nicht einfach linear ist, sondern sich in Form komplexer, selbstverstärkender Muster ausdrückt. Unter den verwendeten Techniken spielte insbesondere die Computermodellierung eine entscheidende Rolle. Durch Simulationen konnten die Wissenschaftler nachvollziehen, wie die Zellschichten während des Wachstums auf unterschiedliche mechanische Belastungen reagieren und wie diese Reaktionen den endgültigen Umriss des Blattes formen. Der Einsatz von nachgebildeten Materialien, die sich elastisch wie Blätter verhalten, ermöglichte es, die theoretischen Modelle experimentell zu überprüfen und so ihre Richtigkeit zu bestätigen.

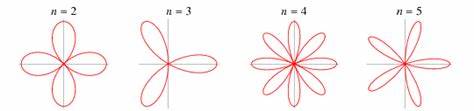

Das Verständnis dieser Prozesse hat nicht nur ästhetische oder biologische Relevanz. Es eröffnet auch neue Perspektiven für die Biomimetik, also die Anwendung naturbasierter Konzepte in technischer Entwicklung und Materialwissenschaft. Zum Beispiel könnten flexible Materialien oder architektonische Strukturen entwickelt werden, die sich auf ähnliche Weise dynamisch an ihre Umgebung anpassen, indem sie mechanische Feedbackmechanismen integrieren. Die mathematischen Grundlagen hinter dem Phänomen basieren auf der Theorie der Nichtlinearität und Differentialgeometrie. Die Forscher beschreiben die Blattkanten als sogenanntes "geometrisches Feedbacksystem", das an der Schnittstelle von Wachstum und Flexibilität agiert.

Statt einem simplen Ausdehnen wird das Wachstum durch die sich aufbauenden Spannungen in den Zellen moduliert, was letztlich zu dem charakteristischen Rollen der Blattränder führt. Dadurch entstehen Spitzen, die die optische Komplexität der Rosenblätter maßgeblich prägen. Darüber hinaus gibt es Parallelen zu anderen natürlichen Phänomenen, wie der Struktur von Blättern anderer Pflanzenarten, den Rändern von Meeresfrüchten oder den Formen von Insektenflügeln. Alle diese biologischen Systeme nutzen mechanische Kräfte, um die Vielfalt und Effizienz ihrer Formen nachhaltig zu optimieren. Rosenblätter bieten jedoch ein besonders anschauliches und nachvollziehbares Beispiel dafür, dass komplexe Formen auf einfachen physikalischen Prinzipien beruhen, die sich in dynamischem Feedback manifestieren.

Die Forschungsergebnisse stammen aus interdisziplinären Teams, die Physik, Mathematik und Biologie miteinander vereinen. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig die Integration verschiedener Fachrichtungen ist, um komplexe naturwissenschaftliche Fragen zu beantworten. Es ist bemerkenswert, dass ein so alltägliches, bekanntes Objekt wie ein Rosenblatt bei genauerer Untersuchung neue, bislang unbekannte Prinzipien enthüllt. In praktischer Hinsicht könnte das vertiefte Verständnis der mechanischen Wachstumsmuster in Pflanzen auch Einfluss auf die Landwirtschaft und Pflanzenzucht haben. So lässt sich beispielsweise besser vorhersagen, wie Pflanzen auf Umweltstress reagieren oder wie bestimmte morphologische Merkmale gezielt gefördert werden könnten.

Langfristig könnte das Wissen um die mathematischen Steuerungen des Pflanzenwachstums zu verbesserten Ertragsstrategien und robusteren Sorten führen. Zusammenfassend zeigt sich, dass die scheinbar einfache Schönheit eines Rosenblattes das Ergebnis hochkomplexer und faszinierender mathematischer Prozesse ist. Die Entdeckung der geometrischen Feedbackschleife, die Wachstum und mechanische Spannung koppelt, eröffnet nicht nur neue Horizonte in der biologischen Grundlagenforschung, sondern inspiriert auch innovative Ansätze in Technik und Design. Rosenblätter sind somit nicht nur Sinnbild für natürliche Ästhetik, sondern auch ein Schlüssel zum Verständnis dynamischer Wachstumssysteme in der Natur.

![Golf Tech Is Hidden in Plain Sight by Marques Brownlee [video]](/images/6D3DAA5F-0E43-437B-A958-BD11484A70E3)