San Francisco ist eine Stadt der Träumer und Visionäre. Die künstlerische und technologische Energie, die diesen Ort durchdringt, zieht jährlich tausende junge Gründer, Entwickler und Investoren an, die den Wunsch teilen, die Welt zu verändern. Der Besuch in der San Francisco Partyszene bietet dabei eine ungewöhnliche Perspektive auf diese Metropole. Es zeigt sich eine Welt, in der Arbeit und Freizeit oftmals miteinander verschmelzen und soziale Beziehungen ebenso von Innovation und Pragmatismus geprägt sind wie die Berufswelt. Das Wesen von San Francisco ist tief in einer Kultur des Schaffens und Experimentierens verwurzelt.

Im Gegensatz zu anderen Großstädten, in denen die Trennung zwischen Beruflichem und Privatem stärker ausgeprägt ist, verschwimmen hier die Grenzen oft. Die Gründerszene lebt von unermüdlichem Ehrgeiz, Netzwerken und dem Drang, ständig neue Ideen zu entwickeln. Gespräche auf Partys drehen sich zumeist um die aktuellen Projekte, Zukunftstechnologien oder philosophische Fragen zur Rolle des Menschen in einer zunehmend digitalisierten Welt. Arbeit wird zu einer sozialen Aktivität, die Freundschaften prägt und oft auch intime Beziehungen beeinflusst. Doch diese Nähe hat auch eine Schattenseite: viele soziale Kontakte sind durch den Nutzen für Karriere oder Geschäft geprägt, was gelegentlich zu Spannung und Intrigen führt.

Ein besonders auffälliges Phänomen sind die sogenannten milliardenschweren Partyhäuser. Diese prachtvollen Immobilien, oft in Vororten oder Randgebieten gelegen, dienen als exklusive Treffpunkte für CEOs, Investoren und vielversprechende junge Talente. Sie sind luxuriös ausgestattet, mit hohen Decken, gepflegten Grünanlagen, kunstvollen Wasseranlagen und eleganten Innenräumen. Doch Leben findet hier selten statt. Vielmehr gleichen sie temporären Bühnen für das Zusammentreffen unterschiedlicher sozialer Schichten.

Junge Gründer und Angestellte, die oft gar nicht in diesen Häusern wohnen, begegnen hier den wohlhabenden Entscheidungsträgern. Diese vermischen sich in einem seltsamen sozialen Mikrokosmos, in dem Netzwerke, Macht und Hierarchien ständig neu ausgelotet werden. Im Vergleich dazu wirkt New York City als Tech-Standort nüchterner und pragmatischer. Während San Francisco vor allem von der Idee getrieben ist, die Zukunft zu erfinden und das Unmögliche möglich zu machen, dominiert in New York die Frage nach dem wirtschaftlichen Mehrwert. Technologie wird dort als Werkzeug betrachtet, um konkrete Geschäftsziele zu erreichen.

Dieser Grundunterschied prägt nicht nur die Arbeitsmentalität, sondern auch das soziale Leben. In New York unterliegen Freundschaften weniger einem beruflichen Kalkül und die Trennung zwischen Leben und Arbeit ist deutlicher. San Francisco zeigt sich zudem als sozial und kulturell komplex. Einerseits ist die Stadt ein liberaler Hort, der für Vielfalt und Inklusion steht. Andererseits offenbaren sich politische Spannungen und Generationenkonflikte, die zum Teil auch innerhalb der Tech-Community sichtbar werden.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist die politische Polarisierung unter jungen Tech-Gründern, von denen einige konservative und nihilistische Ansichten vertreten, obwohl sie inmitten einer liberalen Umgebung leben. Dieser scheinbare Widerspruch spiegelt wider, wie sehr die Stadt auch ein Schmelztiegel neuer Ideologien, Unsicherheiten und Zukunftsängste ist. Die kulturelle Atmosphäre ist durchdrungen von einem Gefühl der Ungleichzeitigkeit. Während Hightech Innovationen wie vollautonome Fahrzeuge alltäglich geworden sind, rebelliert auf der Straße eine Bevölkerung, die mit den sozialen Folgen der starken Gentrifizierung, Wohnungsknappheit und Obdachlosigkeit kämpft. Dieser Kontrast zwischen Fortschritt und sozialen Missständen prägt die Stadt und sorgt für eine dauerhafte Spannung zwischen Idealismus und Realität.

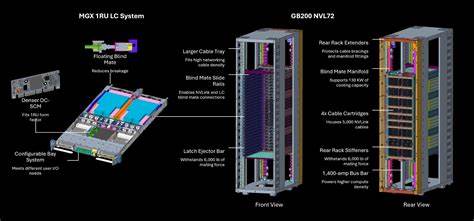

Ein weiterer Aspekt, der die San Francisco Szene einzigartig macht, ist die starke Präsenz junger Gründer, die häufig erst 18 oder Anfang 20 sind und oft keine klassische akademische Ausbildung abgeschlossen haben. Sie leben in einer Art Cocktail aus jugendlichem Ehrgeiz, riskanter Selbstüberschätzung und eines ständigen Strebens nach Anerkennung und Erfolg. Diese jungen Talente werden von wohlhabenden Investoren unterstützt und erleben dadurch eine beschleunigte Entwicklung, die sowohl Chancen als auch psychische Herausforderungen mit sich bringt. Die Tech-Industrie selbst unterliegt einem dynamischen Wettbewerb um die besten Ressourcen und Talente. Künstliche Intelligenz und große Sprachmodelle zum Beispiel sind Bereiche, in denen wenige große Akteure dominieren und unglaubliche Skaleneffekte ermöglichen.

Diese Konzentration führt dazu, dass kleine Startups schwer Fuß fassen können, auch wenn sie innovative Technologien anbieten. Das Silicon Valley bleibt somit nicht nur ein Ort der Chancen, sondern auch des harten Wettbewerbs und der schnellen Verdrängung. Billboards entlang der Autobahnen symbolisieren den Puls der Stadt und zeigen die aktuellsten Trends, von Kryptowährungen bis hin zur neuesten KI-Technologie. Doch gleichzeitig verdeutlichen sie auch die Diskrepanz zwischen dem, was technologisch möglich ist, und dem, was tatsächlich von der Mehrheit der Menschen benötigt wird. Dieses Phänomen verdeutlicht das Risiko der Übertechnisierung und der Entwicklung von Hightech-Lösungen, die an realen Bedürfnissen vorbeigehen.