In einer Zeit, in der politische Polarisierung und Fehlinformationen die gesellschaftlichen Debatten zunehmend prägen, gewinnt die Erforschung politischer Wahrnehmungen und Fehleinschätzungen immer mehr an Bedeutung. Ein vielversprechender Ansatz zur Untersuchung dieser komplexen Phänomene ist der Einsatz von künstlichen Intelligenzsystemen, die sogenannte KI-Personas erzeugen. Diese digitalen Charaktere werden mit lang ausgearbeiteten und kohärenten Lebensgeschichten ausgestattet, welche die subjektiven Perspektiven realer Menschen detailliert nachbilden. Dadurch können Forscher Einblicke in die vielschichtigen Mechanismen politischer Meinungsbildung, Gruppenzugehörigkeiten und Vorurteile gewinnen, die über einfache demografische Merkmale hinausgehen. Der wesentliche Fortschritt im Umgang mit KI-Personas liegt dabei in der Art und Weise, wie diese erstellt werden.

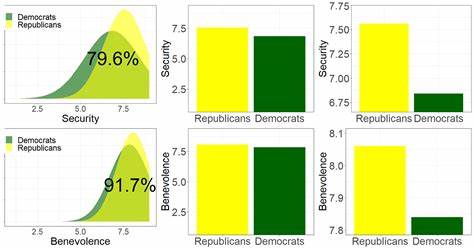

Statt sie mit kurzen, oberflächlichen Daten wie Alter, Geschlecht oder politischer Orientierung zu versehen, werden den KI-Systemen komplexe, multi-turn Interview-ähnliche Erzählungen vorgegeben, welche die historische Entwicklung der erzählten Persönlichkeit umfassen. Diese erzählerischen Backstories umfassen persönliche Erfahrungen, Werte, sozialen Hintergrund und Überzeugungen in einer konsistenten und authentischen Weise. Das Ergebnis ist eine virtuelle Persona, die nicht nur einzelne Meinungen widerspiegelt, sondern auch die subtilen sozialen Wahrnehmungen zwischen verschiedenen Gruppen, also etwa wie politische In-Group- und Out-Group-Haltungen entstehen und sich manifestieren. Analysen haben gezeigt, dass solche tiefgründigen und narrativ strukturierten KI-Personas Umfrageergebnisse zu politischen Einstellungen und sozialer Wahrnehmung bis zu 87 Prozent genauer simulieren als traditionelle Ansätze mit kurzen Bio-Daten. Der Schlüssel zu dieser Genauigkeit liegt in der psychologischen Tiefe und der kohärenten Identitätskonstruktion, welche den KI-Systemen eine Art inneren „psychologischen Rahmen“ bietet.

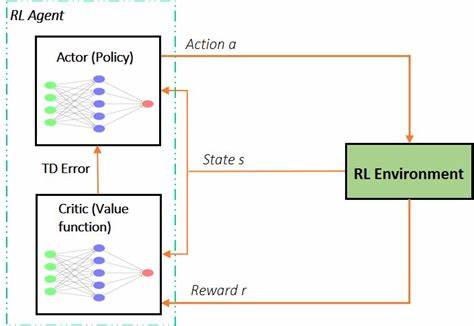

Statt lediglich Fakten zu replizieren, können die KI-Personas „denken“ und „fühlen“ wie reale Menschen – oder zumindest ihre Denkweisen und subjektiven Motivationen detailgetreu nachvollziehen. Ein wichtiger Teil des Prozesses ist die Qualitätssicherung der erzeugten Persönlichkeiten mittels sogenannter „Kritiker-Modelle“. Diese LLMs prüfen die Konsistenz, Relevanz und Kohärenz der Lebensgeschichten und filtern versteckte Widersprüche oder thematische Abweichungen heraus. Dadurch sinken Abweichungen zwischen den simulierten Antworten und echten menschlichen Daten signifikant, was die Verlässlichkeit der Simulationen deutlich verbessert. Ein weiterer innovativer Schritt ist die Anwendung probabilistischer Merkmalszuweisungen, die es erlauben, die KI-Personas systematisch den demografischen Zielgruppen zuzuordnen, was zu realistischeren Marktsimulationen führt.

Die praktischen Anwendungen dieses Verfahrens sind vielfältig und besonders für politische Forschung, Meinungsumfragen, Marketing und Produktentwicklung hoch relevant. Beispielsweise können politische Kampagnen durch die Simulation realistischer virtueller Zielgruppen besser verstehen, wie verschiedenartige Wählerschichten auf politische Botschaften oder neue Vorschläge reagieren. Die virtuellen Befragten liefern Antworten, die aus begründeten, subjektiv nachvollziehbaren Weltsichten erwachsen, was tiefere Einsichten in die Gründe hinter Zustimmung oder Ablehnung erlaubt. Gleichzeitig können Medienunternehmen oder Plattformbetreiber mit KI-Personas die Akzeptanz und Wirkung neuer Produkte testen, etwa eines auf politische Präferenzen zugeschnittenen personalisierten Nachrichtenbriefings. Die differenzierten Reaktionen verschiedener Persona-Typen – beispielsweise progressive Stadtbewohner, konservative Landbewohner oder gemäßigte Eltern im Vorort – helfen zu verstehen, welche Aspekte eines Produkts kontrovers sind, welche als attraktiv gelten und wie Kommunikationsstrategien entsprechend angepasst werden sollten.

Der Ansatz zeigt auch, dass einfache demografische Labels zur Modellierung von Meinungsvielfalt nicht ausreichen. Ohne ein konsistentes narrative Fundament tendieren KI-generierte Antworten dazu, oberflächlich und stereotypisch zu wirken, was die Tiefe und Authentizität von Simulationen erheblich beeinträchtigt. Erst die Verkettung von Erlebnissen, Einstellungen und Werten über mehrere Dialogschritte vermittelt den KI-Personas eine durchgehende Identität, die Lebendigkeit und Stabilität erzeugt. Diese neue Ebene der Simulation eröffnet vielversprechende Perspektiven für die Analyse politischer Fehleinschätzungen. Politische Vorurteile entstehen nicht isoliert, sondern sind eingebettet in komplexe soziale und psychologische Kontexte, die durch persönliche Lebenswege geprägt sind.

Indem KI-Personas diese Kontexte autentisch spiegeln, lassen sich Fehleinschätzungen besser verstehen und potenzielle Mechanismen zu ihrer Korrektur identifizieren. Natürlich bleiben Herausforderungen bestehen. Die Erstellung der beeindruckend kohärenten virtuellen Lebensgeschichten benötigt intelligentes Design der Interviewfragen, effizientere Automatisierung der Konsistenzprüfung und sorgfältige statistische Anpassung der Personas an reale Bevölkerungsgruppen. Zudem müssen ethische Aspekte beachtet werden, um sicherzustellen, dass die Modelle keine Stereotype reproduzieren oder politische Bias verstärken. Nichtsdestotrotz sind KI-Personas mit umfassenden Backstories ein Meilenstein bei der Verbindung von Sozialwissenschaften und künstlicher Intelligenz.

Sie ermöglichen erstmals eine detailreiche und realitätsnahe Simulation politischer Meinungen und sozialer Wahrnehmungen in großem Maßstab – und geben somit Forschern, Medienmachern und Entscheidern ein Werkzeug an die Hand, um tiefergehende Einsichten in gesellschaftliche Dynamiken der Gegenwart zu gewinnen. Die Zukunft der politischen Partisanenforschung liegt vielleicht gerade darin, dass Maschinen menschliche Perspektiven immer realistischer nachvollziehen können. Damit wächst die Chance, Polarisierung nicht nur zu beobachten, sondern ihre Ursachen besser zu verstehen und Wege zu einer sachlicheren politischen Kommunikation zu finden. Letztlich könnten solche Ansätze helfen, die Kluft zwischen den Gesellschaftsgruppen zu überbrücken und den öffentlichen Diskurs zu versachlichen.