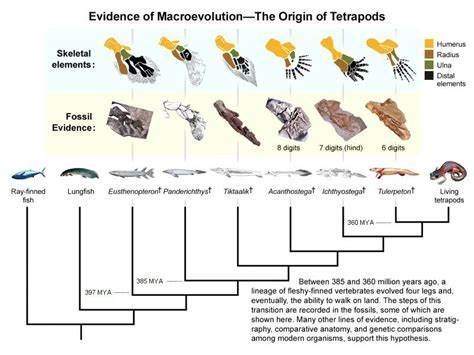

Die Evolution der Tetrapoden, also der vierbeinigen Wirbeltiere, zählt zu den bedeutsamsten Ereignissen in der Geschichte des Lebens auf der Erde. Insbesondere die Entstehung der Amnioten - jener Gruppe tetrapoder Tiere, die ihre Fortpflanzung vollständig vom Wasser entkoppelten und damit die Besiedlung terrestrischer Lebensräume ermöglichten - markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der Wirbeltiere. Neue Forschungen, die auf Spurensicherungen in Australien basieren, zeigen nun, dass die Evolution der Amnioten deutlich früher begann als lange Zeit angenommen. Dieser Befund schlägt weitreichende Veränderungen in der etablierten Zeitlinie der Tetrapoden-Evolution vor und fordert bisherige Theorien heraus. Die bislang akzeptierte zeitliche Einordnung der Evolution der Tetrapoden und speziell der Amnioten beruhte auf Fossilbekanntschaften aus dem späten Karbon, typischerweise im Bereich zwischen etwa 320 und 300 Millionen Jahren vor heute.

Körperfossilien wie jene der Gattung Hylonomus sowie Spurenfossilien der Art Notalacerta aus Nordamerika und Europa waren die ältesten bekannten Belege für Amnioten. Diese Aufzeichnungen verzeichneten den Ursprung der Amnioten als Ereignis, das einige Millionen Jahre nach dem Auftreten der frühen Tetrapoden stattfand, deren älteste Spuren bereits aus dem mittleren Karbon bekannt sind. Doch nun konnte ein neues Fundstück aus der Snowy Plains Formation im Bundesstaat Victoria, Australien, eindeutig auf ein Alter von mindestens 358 Millionen Jahren datiert werden – dem Beginn des Karbon, knapp nach dem Ende des Devoniums. Dieses Fossil zeigt Fußabdrücke, die eindeutig den Amnioten zugeordnet werden können. Die Bedeutung der Fossilspur aus Australien liegt vor allem in der Präzision des Datums und der Zuordnung.

Die Fußabdrücke zeigen die typischen Merkmale von Amnioten, vor allem die Präsenz von Krallenabdrücken an den Zehen, die bei den nächstverwandten, noch am Wasser reproduzierenden Tetrapodengruppen nicht auftreten. Die Art und Weise der Fußstellung lässt auf einen frühen Vertreter der Sauropsiden – der Gruppe, aus der spätere Reptilien und Vögel hervorgingen – schließen. Bereits in früheren Studien galten Krallen als eindeutiger Hinweis auf Amnioteneigenschaften, da deren Entwicklung eng mit der völligen Loslösung vom Wasser verbunden ist und somit die Evolution von Reproduktionsstrategien auf rein terrestrischem Untergrund ermöglichte. Zuvor wurden die ältesten Amniotenfährten aus dem mittleren Karbon ausgewiesen, doch die neuen australischen Spuren legen nahe, dass Amnioten bereits im frühen Karbon, also mindestens 35 bis 40 Millionen Jahre früher, existierten. Diese überraschende Zeitverschiebung impliziert, dass sowohl der Ursprung der Amnioten als auch des gesamten Tetrapoden-Kronengruppen viel tiefer im Devonium verankert sein muss.

Dabei handelt es sich um den Abschnitt im Erdmittelalter vor etwa 419 bis 359 Millionen Jahren, der bisher kaum Belege für das Vorliegen solch hoch entwickelter Tetrapodenarten geliefert hat. Die Analyse des Fundes stützt sich sowohl auf die stratigraphische Einordnung der Fundschicht als auch auf die Morphologie der Fußspuren. Die genaue Schichtung der Snowy Plains Formation wurde intensiv untersucht und mit radiometrischen Methoden sowie biostratigraphischen Markern datiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ablagerung in den frühesten Teil des Tournaisiums fällt – der ältesten Stufe des Karbon. Ergänzend dazu unterstützt die anatomische Beschreibung der Spuren das Argument, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Amnioten handelt.

Es wurden sowohl die Form und Anordnung der Zehen als auch die charakteristischen Krallenspuren dokumentiert. Die Fußbreite, das Spurstärkenmuster und weitere anatomische Details weisen eine deutliche Übereinstimmung mit bekannten Amnioten-Fährten europäischen und nordamerikanischen Ursprungs auf. Diese Entdeckung hat nicht nur Auswirkungen auf die zeitliche Rekonstruktion der Evolution, sondern auch auf das Verständnis der Geschwindigkeit der Entwicklung. Frühere Theorien nahm an, dass die Evolution von einfachen Wasserlebewesen hin zu voll terrestrischen Tetrapoden mit Amniotencharakter relativ graduell und über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgte. Die verblüffend frühen Spuren zeigen jedoch, dass die Diversifizierung und morphologische Entwicklung von terrestrischen Wirbeltieren wesentlich rascher vor sich ging.

Das legt nahe, dass wesentliche Evolutionsevents schon im Devonium stattfanden, während der fossile Körperbeleg für diese Zeit extrem dünn oder bislang nicht entdeckt ist. Darüber hinaus werfen die neuen Erkenntnisse Fragen zur sogenannten Romer’s Gap auf, einer Lücke im fossilen Tetrapodenrecord zwischen dem Devonium und frühen Karbon. Diese Lücke im Kenntnisstand führte bisher zu der Annahme, dass die Umgestaltung der Fauna in dieser Zeit eine Art Neustart war, möglicherweise ausgelöst durch das Massenaussterbeereignis zum Ende des Devoniums. Die neuen Funde weisen jedoch darauf hin, dass die wichtigsten Entwicklungslinien bereits vor dieser Lücke existierten und die Lücke vielmehr auf schlechte Fossilierung oder noch nicht entdeckte Fundstätten zurückzuführen ist. Auch die Verbreitung der Amnioten ist mit diesem historischen Umschwung neu zu betrachten.

Bisher wurde angenommen, dass die frühesten Amnioten vor allem in den gemäßigten Zonen Euramerikas zu finden waren. Die australische Entdeckung zeigt nun, dass Amnioten bereits sehr früh die südlichen Kontinente durchstreiften, was für eine globale Verbreitung und frühe ökologische Anpassungsfähigkeit spricht. Diese Information ergänzt das Bild eines dynamischen und rasch diversifizierenden Tierreichs, das beim Übergang vom Devonium zum Karbon existierte. Molekulare Phylogenien, die auf genetischen Daten der heute lebenden Wirbeltiere basieren und mit Fossilfunden kalibriert wurden, zeigen einen zeitlichen Abstand zwischen Ursprung der Tetrapoden und der Amnioten von mehreren zehn Millionen Jahren. Die neuen Fossilspuren aus Australien bieten daher einen wichtigen Bezugspunkt, um molekulare Schätzungen zu verfeinern und besser mit der Paläontologie zu vereinen.

Die Kombination aus molekularen Daten und der neuen Fossilspur könnte zu einer deutlich präziseren und belastbareren Zeitskala führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung der ältesten Amniotenspuren in Australien nicht nur einen Meilenstein für die Erforschung der Wirbeltierentwicklung im Devonium und frühen Karbon darstellt, sondern auch fundamentale Paradigmen in Frage stellt. Die stark vorgezogene Zeitlinie fordert Wissenschaftler weltweit heraus, neu über die Geschwindigkeit, die Biogeographie und die Umweltbedingungen nachzudenken, die die frühe Evolution terrestrischer Wirbeltiere bestimmten. Die Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung von Fußabdrücken und anderen Ichnofossilien als ergänzende, in manchen Fällen sogar ausschlaggebende Belege für die Geschichte des Lebens. Da Körperfossilien häufig durch Umwelt- und Erhaltungsbedingungen limitiert sind, können Spurenfossilien unerwartete Einblicke bieten.

Zudem illustriert die Forschung aus Australien eindrucksvoll, wie wichtige wissenschaftliche Fortschritte durch die Kooperation von professionellen Paläontologen und engagierten Laien – sogenannte Citizen Scientists – möglich sind. Die Zukunft der Forschung zur frühen Tetrapodenevolution wird davon profitieren, die Lücken im Fossilbericht durch gezielte Feldarbeit in unterforschten Regionen zu füllen und vorhandene Daten mit modernster molekularbiologischer und computergestützter Analyse zu verbinden. Die neue frühe Datierung der Amnioten eröffnet außerdem Möglichkeiten, ökologische und klimatische Faktoren des späten Devoniums intensiver zu untersuchen, da sie vermutlich eine wichtige Rolle bei der evolutionären Entwicklung von Wirbeltieren zu Land spielten. Insgesamt zeigt die Neudatierung der Amniotenspuren eindrucksvoll, wie dynamisch und komplex die Geschichte der ersten Landwirbeltiere wirklich ist. Sie zwingt zur Revision etablierter Modelle, macht die Evolution unserer fernen Vorfahren plastischer und verdeutlicht, wie viel unentdeckte Vielfalt in den uralten Sedimentschichten der Erde noch verborgen sein könnte.

Die Erforschung dieser urzeitlichen Spuren öffnet ein neues Kapitel in der Geschichte der Evolution und stellt einen wichtigen Schritt im Verständnis des Ursprungs des terrestrischen Lebens dar.