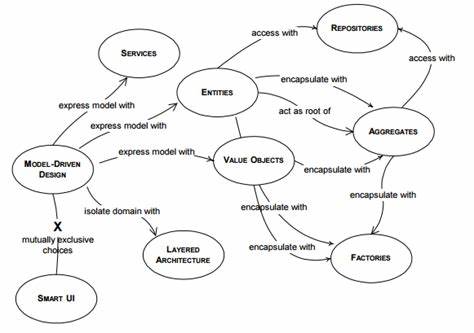

Domain-Driven Design, kurz DDD, ist ein Konzept, das seit seiner Einführung in der Softwareentwicklung immer wieder neu interpretiert und angepasst wird. Ursprünglich von Eric Evans geprägt, erlebt DDD heute eine Renaissance, nicht zuletzt durch zeitgemäße Einflüsse und die Anforderungen moderner Softwarearchitektur. Der Begriff selbst mag zunächst abstrakt klingen, doch in der Praxis ist DDD ein mächtiges Werkzeug, um komplexe Geschäftsprozesse in verständliche Softwaremodelle zu übersetzen und so nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die tatsächlich den Bedürfnissen eines Unternehmens gerecht werden. Die Grundidee von Domain-Driven Design besteht darin, die Fachlichkeit eines Unternehmens – die sogenannte Domäne – in den Mittelpunkt der Softwareentwicklung zu stellen. Unternehmen agieren in unterschiedlichen Geschäftsdomänen, die ihre Kernkompetenzen und Wettbewerbsfähigkeit widerspiegeln.

Eine präzise Analyse und Abgrenzung dieser Domäne ist deshalb essenziell, um softwaregestützte Prozesse wirklich effektiv zu gestalten. DDD fördert die enge Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklern und Fachexperten, um die zugrunde liegenden Geschäftslogiken mit einer gemeinsamen Sprache zu erfassen und umzusetzen. Ein wichtiges Konzept innerhalb von DDD ist die Aufteilung der Unternehmensdomäne in sogenannte Subdomänen, die jeweils einen spezifischen Geschäftsbereich repräsentieren. Diese Subdomänen können sehr unterschiedliche Eigenschaften haben: Die Kern- oder Kerngeschäftsdomäne ist insbesondere durch einen hohen Mehrwert und große Komplexität charakterisiert, sie bildet das Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens. Daneben existieren generische Subdomänen, die meist standardisierte, vielfach implementierte Prozesse abbilden, welche keinen direkten Wettbewerbsvorteil bieten.

Ergänzend dazu gibt es unterstützende Subdomänen, die zwar notwendig sind, aber eher niedrige Komplexität besitzen und daher häufig ausgelagert oder einfach gehalten werden. Die Unterscheidung dieser Subdomänen hat praktische Auswirkungen auf investitionsstrategische Entscheidungen in der Softwareentwicklung. Sinnvoll ist es, Ressourcen vor allem für die Core-Subdomäne darauf zu verwenden, weil hier Innovation und Wettbewerbsvorteile realisiert werden können. Für generische oder unterstützende Subdomänen bietet sich oftmals der Kauf oder die Übernahme bewährter Lösungen an, die Zeit und Kosten sparen. Neben dieser Klassifikation hilft DDD dabei, die Rolle der Fachleute innerhalb des Unternehmens klar zu definieren.

Domain-Experten, die das notwendige Wissen über die betrieblichen Abläufe besitzen, sind unverzichtbar für die Erstellung realitätsnaher Softwaremodelle. Verstehen lässt sich Domain-Driven Design nicht ohne das Konzept der „ubiquitären Sprache“, die als gemeinsame, für alle Beteiligten verständliche Fachsprache fungiert. Diese Sprache wird zwischen Entwicklern und Fachabteilungen konzipiert und ständig weiterentwickelt, um Missverständnisse zu vermeiden und eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten. Die ubiquitäre Sprache stellt eine Art Übersetzungsinstrument dar, das technische und fachliche Sichtweisen miteinander verbindet und somit die Wissensvermittlung erleichtert. Durch ihre konsequente Nutzung wird verhindert, dass unterschiedliche Begriffe dasselbe meinen oder gleiche Begriffe unterschiedliche Bedeutungen annehmen – was besonders in komplexen Projekten eine große Herausforderung darstellt.

Ein weiterer zentraler Baustein sind die sogenannten „bounded contexts“, die es ermöglichen, unterschiedliche Fachsprachen innerhalb eines Unternehmens zu trennen. Unterschiedliche Abteilungen können in ihrem jeweiligen Kontext spezielle Modelle und Begriffe nutzen, ohne dass diese miteinander in Konflikt geraten. Diese Abgrenzung erlaubt eine modulare Herangehensweise bei der Softwareentwicklung, die gleichzeitig unterschiedliche Interessen und Sichtweisen berücksichtigt. Jedes bounded context kann als eigenständiges Softwaremodul oder Mikroservice realisiert werden. Dadurch wird die Komplexität reduziert und gleichzeitig die Wartbarkeit und Skalierbarkeit von Systemen verbessert.

Die Interaktion zwischen den verschiedenen bounded contexts erfordert verschiedene Integrationsstrategien. Manchmal ist eine direkte Zusammenarbeit möglich, etwa durch das Teilen gemeinsamer Submodelle. In anderen Fällen muss etwa eine Übersetzungsschicht eingefügt werden, die als Schutzbarriere gegen unerwünschte Änderungen fungiert. Diese sogenannte „Antikorruptionsschicht“ ermöglicht es, extern übernommene Modelle zu adaptieren und so die Stabilität des eigenen Kontexts sicherzustellen. Selbst das bewusste In-Kauf-Nehmen von Dopplungen kann in bestimmten Situationen die bessere Lösung sein, wenn die Kosten der Koordination ansonsten zu hoch wären.

Domain-Driven Design ist jedoch nicht nur eine Frage der Methodik, sondern auch eine Herausforderung auf organisatorischer Ebene. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Fach- und Technikbereichen ist unabdingbar, jedoch kann das in vielen Unternehmen hinderlich sein. Fachabteilungen andererseits haben oft wenig Anreiz, ihre Prozesse zugunsten neuer Softwarelösungen formal zu überdenken oder eine gemeinsame Sprache anzunehmen. Häufig gibt es zudem Vermittlerrollen wie Produktmanager oder Analysten, die zwar für Übersetzungsarbeit zuständig sind, aber auch als Barriere wirken können. Die praktische Umsetzung von DDD setzt deshalb ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und guten Kommunikationsstrukturen voraus.

Der Übergang zu einer domänengesteuerten Architektur kann dabei sehr herausfordernd sein, vor allem wenn bestehende komplexe Softwaresysteme – sogenannte Brownfield-Projekte – modernisiert werden müssen. Der oft vorhandene „Legacy“-Code erschwert die Einführung neuer Modelle und Konzepte, da er nicht selten mit technischen Schulden belastet ist. Erfolgreiche Anpassungen erfordern deshalb iterative Vorgehensweisen, bei denen kleine Fortschritte kontinuierlich evaluiert und integriert werden. Große „Big-Bang“-Umbauten mit einem Schlag haben meist einen hohen Misserfolgsfaktor und können den Betrieb gefährden. Moderne Architekturansätze wie Microservices, Event-Driven Architecture oder Data Mesh ergänzen und bereichern die Prinzipien von Domain-Driven Design.

So ermöglichen Microservices, einzelne bounded contexts als unabhängige, leicht wartbare Dienste zu implementieren, die isoliert deployt werden können. Event-Driven-Architekturen fördern die lose Kopplung und erlauben eine flexible Integration unterschiedlicher Systeme durch Ereignisstromverarbeitung. Data Mesh-Ansätze tragen dazu bei, Daten als domänenspezifische Produkte zu betrachten und Verantwortlichkeiten entlang der Geschäftsdomänen klar zu definieren. Der Umgang mit Komplexität ist ein zentrales Motiv hinter DDD. Wie John Ousterhout treffend formuliert, ist die Reduzierung der globalen Komplexität eines Systems oft bedeutender als die Minimierung lokaler Komplexitäten einzelner Module.

Ein durchdachtet modularisiertes System mit klaren Grenzen, eindeutiger Sprache und abgestimmten Integrationsmechanismen erhöht die Wartbarkeit und Anpassungsfähigkeit erheblich. Wer sich ausschließlich auf lokale Optimierungen konzentriert, übersieht schnell die Herausforderungen, die aus der Gesamtstruktur entstehen. Aus der Praxis heraus zeigt sich, dass die Investition in eine klare Domänenanalyse und konsequente Nutzung von DDD ein enormer Vorteil für Unternehmen ist, die mit komplexen Geschäftsprozessen arbeiten. Besonders in Branchen mit hohem Innovationsdruck oder stark regulierten Umgebungen wie Gesundheitswesen, Finanzen oder Technologie überzeugt DDD durch seine Fokussierung auf fachliche Klarheit und nachhaltige Architektur. Durch die Etablierung einer ubiquitären Sprache wird nicht nur die Entwicklung erleichtert, sondern auch der kontinuierliche Austausch von Wissen und Feedback zwischen Fachleuten und Entwicklern gefördert.

Dennoch gilt DDD nicht als Allheilmittel. Das Konzept funktioniert nur, wenn Unternehmen bereit sind, interdisziplinär und langfristig zu denken und die notwendige Zeit sowie Ressourcen für die Zusammenarbeit zu investieren. Dabei besteht immer die Gefahr, in zu theoretische Details zu verzetteln oder zu stark auf technische Patterns zu fokussieren, ohne den geschäftlichen Kontext ausreichend zu berücksichtigen. Der pragmatische Ansatz ist dabei, DDD als Leitlinie zu verstehen und flexibel an die jeweilige Situation anzupassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Domain-Driven Design heute relevanter ist denn je.

In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend auf agile Methoden, verteilte Systeme und datengetriebene Geschäftsmodelle setzen, bietet DDD einen Kompass, um technische und fachliche Sichtweisen überzeugend zu vereinen. Die moderne Interpretation von DDD berücksichtigt heutige Softwaretrends und hilft dabei, Architekturen zu schaffen, die mit der zunehmenden Komplexität von Unternehmensprozessen Schritt halten können. Wer diese Konzepte versteht und einzusetzen weiß, ist gut gerüstet für die Herausforderungen der digitalen Transformation.