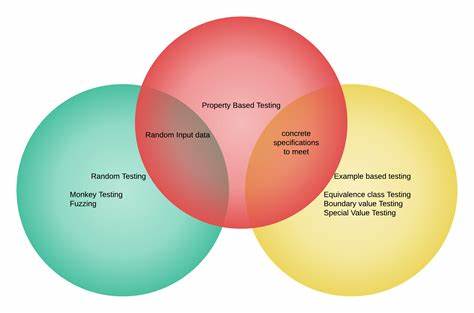

In der heutigen Softwareentwicklung ist die Qualitätssicherung eine der größten Herausforderungen für Entwickler und Teams. Während traditionelle Testverfahren wie Unit-Tests und Integrationstests weit verbreitet sind und viele Probleme abdecken, stoßen sie oft an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die vollständige Korrektheit eines Systems zu gewährleisten. Hier kommt Property-Based Testing (PBT) ins Spiel – ein Ansatz, der das Testen revolutioniert und neue Perspektiven auf Qualitätssicherung eröffnet. Diese Methode basiert nicht auf der Prüfung einzelner, manuell definierter Szenarien, sondern auf der Überprüfung von grundlegenden Eigenschaften, die unabhängig von den Eingabewerten stets gelten müssen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tests, bei denen konkrete Eingaben definiert und die erwarteten Ausgaben validiert werden, setzt PBT auf die Idee von Eigenschaften oder Invarianten, die das System erfüllen muss.

Die Frage lautet nicht mehr „Was passiert bei diesem bestimmten Input?“, sondern „Gilt diese Eigenschaft unter allen möglichen Inputs?“. Dadurch können Entwickler sicherstellen, dass ihre Software nicht nur in ausgewählten Fällen korrekt funktioniert, sondern auch in unerwarteten oder extremen Situationen robust bleibt. Ein praktisches Beispiel verdeutlicht den Unterschied: Nehmen wir eine Funktion, die einen String verarbeitet. Während traditionelle Tests sich auf bestimmte Eingaben konzentrieren, beispielsweise einfache Wörter oder Zahlen als String, generiert Property-Based Testing mit Hilfe von Zufallseingaben eine Vielzahl von verschiedenen Eingaben – darunter auch solche, an die man bei der manuellen Testplanung nicht gedacht hätte. Die zu überprüfende Eigenschaft könnte sein, dass die Funktion niemals abstürzt oder immer eine bestimmte Formatierung beibehält.

Falls die Funktion bei einem zufälligen Input versagt, deckt PBT diesen Fehler auf. Ein verwandter Ansatz, der oft im Zusammenhang mit PBT genannt wird, ist Fuzzing. Fuzzing generiert willkürliche Eingaben, um Programme auf Abstürze zu testen und Sicherheitslücken zu finden. Allerdings ist Fuzzing meist auf das Erkennen von Systemabstürzen fokussiert, während Property-Based Testing darüber hinausgeht und umfassendere Eigenschaften überprüft, die für die Korrektheit des Programms wesentlich sind. Dadurch eröffnet PBT eine neue Dimension der Testautomatisierung und Fehlererkennung.

Die Vorteile von Property-Based Testing sind vielfältig. Ein herausragender Aspekt ist die erhöhte Testabdeckung. Da PBT über zufällige Eingaben zahlreiche Szenarien prüft, lässt sich die Wahrscheinlichkeit, unentdeckte Fehler oder fehlende Randfälle zu übersehen, deutlich verringern. Darüber hinaus führt diese Methodik zu besserer Dokumentation, da die Property-Definitionen wie „living documentation“ fungieren: Sie beschreiben auf abstrakter Ebene, wie sich das System unter allen Umständen verhalten sollte. Dies hilft Entwicklern beim Verständnis von Systemanforderungen und erleichtert die Wartung.

Trotz dieser Vorteile ersetzt Property-Based Testing nicht vollständig herkömmliche Tests. Vielmehr ergänzt es sie gut, indem es Bereiche abdeckt, in denen manuelle Tests aufgrund ihrer begrenzten Perspektive versagen können. Während Unit-Tests oft lokale Funktionen isoliert betrachten, kann PBT auf Funktionsebene, API-Ebene oder sogar Systemebene angewandt werden. So lassen sich durch die Definition von zeitlichen Anforderungen oder Konsistenz-Eigenschaften auch komplexe Systeminteraktionen evaluieren. Eines der faszinierendsten Anwendungsgebiete von PBT sind strukturelle Eigenschaften.

Hierbei wird etwa sichergestellt, dass bestimmte Datenstrukturen ihre Integrität bewahren, egal welche Operationen darauf angewandt werden. Idempotenz-Eigenschaften sind ein weiteres Beispiel, das garantiert, dass wiederholte Funktionsaufrufe das gleiche Resultat liefern. Auch Kommutativität spielt eine Rolle, wenn die Reihenfolge der Eingaben keinen Einfluss auf das Ergebnis haben darf. Diese abstrakten Eigenschaften fördern eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Software-Design und verbessern die Zuverlässigkeit. Der Einsatz von Property-Based Testing erfordert allerdings Umdenken in der Testplanung.

Entwickler müssen weg von der starren Definition einzelner Testfälle und hin zu einer präzisen Formulierung von Eigenschaften, die das Programm erfüllen muss. Dieser Paradigmenwechsel fördert ein höheres Abstraktionsniveau und oft auch eine bessere Zusammenarbeit im Team, da Funktionen und ihre Eigenschaften klarer kommuniziert werden. Zudem ergeben sich durch automatisierte Generierung von Testdaten oftmals neue Einblicke, die sonst verborgen geblieben wären. Ein weiteres Plus von PBT liegt in der Wartungsfreundlichkeit der Tests. Da Tests nicht mehr auf bestimmten Werten basieren, sondern auf generellen Eigenschaften, sind sie weniger fragil gegenüber Änderungen im Code.

Dies führt zu geringerer Testpflege und höherer Nachhaltigkeit im Software-Lebenszyklus. Die Implementierung von Property-Based Testing wurde durch moderne Frameworks und Bibliotheken stark erleichtert. Insbesondere in Sprachen wie Python, Haskell oder Scala gibt es leistungsfähige Tools, die Generierung zufälliger Eingabewerte und die Überprüfung von Properties automatisieren. Dies ermöglicht den fließenden Übergang bestehender Testprozesse zu einem Property-orientierten Ansatz. Dennoch ist es wichtig, die richtigen Eigenschaften zu definieren und das Testkonzept sorgfältig an die jeweilige Anwendung anzupassen.

Auf Systemebene kann PBT sogar für Performance- und Zuverlässigkeitstests eingesetzt werden. Beispielsweise können zeitliche Eigenschaften definiert werden, die gewährleisten, dass API-Aufrufe innerhalb eines bestimmten Zeitfensters abgeschlossen sind. Konsistenz-Eigenschaften können sicherstellen, dass Datenbanktransaktionen kausal konsistent bleiben, selbst wenn mehrere Systeme parallel arbeiten. Die Anwendung solcher breiter systemischer Eigenschaften garantiert einen nachhaltigen Betrieb in verteilten und komplexen Architekturen. Property-Based Testing fördert auch die Entdeckung von Designproblemen.

Indem Entwickler gezwungen werden, explizite Properties für ihr System zu formulieren, können Inkonsistenzen und fehlende Anforderungen frühzeitig erkannt werden. Dies wirkt sich positiv auf die Gesamtarchitektur und die Wartbarkeit des Codes aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Property-Based Testing einen starken Paradigmenwechsel im Bereich der Softwaretests darstellt. Anstatt sich auf isolierte Szenarien zu konzentrieren, überprüft PBT fundamentale Eigenschaften des Systems unter einer Vielzahl von Bedingungen. Dies führt zu robusterer Software, erweitertem Testumfang und besserem Verständnis der Systemanforderungen.

Während traditionelle Tests unverzichtbar bleiben, eröffnet Property-Based Testing neue Möglichkeiten, um Fehler früher und zuverlässiger zu entdecken. Entwickler, die diesen Ansatz integrieren, profitieren von besserer Qualität, weniger Wartungsaufwand und erhöhter Zuverlässigkeit ihrer Anwendungen. Die Kombination aus automatisierten Eigenschaftstest und gezielten traditionellen Tests bietet somit ein zukunftsfähiges Werkzeug für moderne Softwareentwicklung.

![How to Restart the Grid after total collapse [video]](/images/B62C2E4A-DEC4-4A9C-88C4-7C6F5FD01693)