Die globale Erwärmung ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erdoberfläche bereits um etwa 1,2 Grad Celsius erwärmt. Wissenschaftler und Experten weltweit werten die internationalen Zielsetzungen des Pariser Klimaabkommens aus, das anstrebt, die Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, idealerweise bei 1,5 Grad. Doch gerade die magische Grenze von 1,5 Grad birgt für die Polareisschilde gefährliche Risiken, die weitreichende Konsequenzen für die gesamte Menschheit mit sich bringen können. Die Polareisschilde auf Grönland und in der Antarktis enthalten den größten Süßwasservorrat unseres Planeten.

Ihr Abschmelzen trägt erheblich zum globalen Meeresspiegelanstieg bei. Seit den 1990er Jahren hat die Eismasse dieser gigantischen Eisformationen deutlich abgenommen, was zu einem beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels führt. Studien belegen, dass sich die Verlustmenge seitdem vervierfacht hat und die Verluste heute die größte Ursache für den Meeresspiegelanstieg darstellen. Die Stabilität der Polareisschilde ist hochsensibel gegenüber Temperaturerhöhungen. Forschungsergebnisse basierend auf Eiscores, Modellrechnungen und paläoklimatischen Daten zeigen, dass ein Überschreiten bestimmter Temperaturgrenzen zu einem beschleunigten Rückzug oder sogar einem katastrophalen Kollaps dieser Eismassen führen kann.

Die bisherigen Annahmen legten die kritische Schwelle für Grönland und Teile der Westantarktis bei etwa 1,5 Grad Erwärmung fest, während andere Bereiche der Antarktis etwas höhere Temperaturen tolerieren könnten. Neuere Analysen werfen jedoch ein kritisches Licht auf diese Einschätzungen und deuten darauf hin, dass 1,5 Grad für die Polareisschilde schon zu hoch sind. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die sogenannten selbstverstärkenden Rückkopplungsmechanismen. Wenn Eisflächen abschmelzen und sich ihre Oberfläche absenkt, gelangen sie in wärmere Luftschichten, wodurch die Schmelzrate weiter steigt. Ein weiteres wichtiges Phänomen ist die marine Eisschildinstabilität.

Wird das Eis an seinem Grund von warmem Meerwasser unterspült, kann dies zu einer unaufhaltsamen Beschleunigung des Gletscherrückzugs führen. Besonders das Westantarktische Eisschild ist gefährdet, da es auf unter dem Meeresspiegel liegendem Gelände ruht, das nach innen hin zunehmend tiefer liegt. Auch die Hypothese der marinen Eisklippeninstabilität beschreibt, wie Eisklippen, die nach Abschmelzen von Eisbergen freigelegt werden, plötzlich in sich zusammenbrechen können. Obwohl diese Prozesse noch intensiv erforscht werden, zeigen sie deutlich das Risiko eines rapiden und langanhaltenden Massenverlustes der Polareisregionen. Ein Blick in die Erdgeschichte zeigt alarmierende Parallelen.

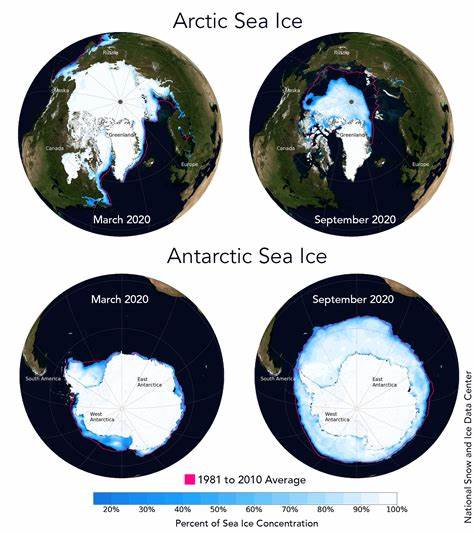

Während des letzten Interglazials, vor rund 120.000 Jahren, lag die globale Durchschnittstemperatur nur geringfügig über dem heutigen Niveau und dennoch war der Meeresspiegel mehrere Meter höher. Dies lässt den Schluss zu, dass schon geringfügige Temperaturanstiege über den vorindustriellen Wert hinaus ausreichen, um das Schmelzen der Eismassen über Jahrhunderte hinweg massiv zu verstärken. Aktuelle Satellitendaten aus den letzten Jahrzehnten bestätigen diese Entwicklung. Die umfassende Erfassung der Eisverluste sowohl in Grönland als auch in der Antarktis zeigt einen stetigen und beschleunigten Rückgang der Eismassen.

Besonders die Westantarktis weist seit den 1990er Jahren zunehmende Eisabflüsse auf, die mit ozeanischen Veränderungen zusammenhängen. In der Ostantarktis, lange als stabil eingeschätzt, wurden ebenfalls erste Anzeichen von Abschmelzen entdeckt, vor allem in bestimmten Becken und entlang der Küste. Diese Entwicklungen sind besorgniserregend, zumal große Teile der Eisschilde auf submarealen Böden liegen, die besonders anfällig für das Eindringen von warmem Wasser sind. Numerische Eis-Modellierungen unterstützen die Befürchtungen, dass eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad zwar hilfreich sein kann, um die Temperatursteigerung zu verlangsamen, aber nicht ausreicht, um die Polareisverluste zu stoppen. Selbst bei einem stabilisierten Niveau von 1,5 Grad könnten die Eisschilde weiterhin nennenswerten Beitrag zum Meeresspiegelanstieg leisten – mit potenziell mehreren Dezimetern bis hin zu einem Meter oder mehr im nächsten Jahrhundert und noch viel höheren Werten bei langfristiger Betrachtung.

Das Konzept der sogenannten „Hysterese“ verdeutlicht, dass einst ausgelöste Eisverluste nur sehr schwer umkehrbar sind. Das bedeutet, dass eine einmal eingetretene Eisdegradation über viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, fortbestehen kann – selbst wenn die globale Temperatur anschließend wieder gesenkt würde. Die Eisschilde wachsen deutlich langsamer nach als sie abschmelzen; dies hat fatale Konsequenzen für den Meeresspiegel und die betroffenen Ökosysteme sowie menschlichen Siedlungen entlang der Küsten. Angesichts der zu erwartenden Folgen gilt es, die Grenzen zwischen „akzeptabler“ Erwärmung und irreversiblem Schaden neu zu definieren und politisch sowie gesellschaftlich umzusetzen. Der Schutz der Polareisschilde erfordert ambitioniertere Klimaziele, die deutlich unter dem bislang häufig als realistisch angesehenen 1,5-Grad-Limit liegen.

Einige Studien schlagen bereits eine Grenze von etwa 1 Grad Celsius Überwärmung über dem vorindustriellen Niveau vor, um die Eisschilde stabil zu halten. Neben der Reduktion von Treibhausgasemissionen wird die Anpassung an den unvermeidbaren Meeresspiegelanstieg immer wichtiger. Städte und Regionen, die in Küstennähe liegen, müssen sich auf höhere und häufiger auftretende Überflutungen einstellen. Schutzinfrastruktur, nachhaltige Stadtplanung und Emissionsminderungsstrategien sind hierfür entscheidend. Gleichzeitig sollten internationale Organisationen und Staaten kooperativ handeln, um den globalen Einfluss auf den Klimawandel effektiv einzudämmen.

Die Forschung wird weiterhin neue Erkenntnisse liefern, besonders zu genauen Temperaturgrenzen und den Rückkopplungseffekten im Eis-Ozean-System. Doch selbst der aktuelle Wissensstand mahnt zu schnellem und entschlossenem Handeln. Die Polareisschilde sind empfindliche Indikatoren für das Klima und zugleich eine globale Zeitbombe. Je höher die Temperaturen steigen, desto größer ist das Risiko eines katastrophalen Meeresspiegelanstiegs, der Millionen Menschen weltweit bedroht. Das Verständnis um die Empfindlichkeit der Polareisschilde unterstreicht die Bedeutung eines globalen Klimaschutzes, der nicht nur kurzfristige, sondern auch langfristige Perspektiven integriert.

Nur durch eine konsequente Begrenzung der Erderwärmung, nachhaltige Politik und technologische Innovationen lässt sich bewahren, was die Erde an ihrer eisigen Giganten beherbergt – mit direkten Auswirkungen auf das Leben weltweit.