Im digitalen Zeitalter sind Kryptowährungen längst mehr als nur ein Nischenthema geworden – sie sind zum Synonym für eine neue Form von Geld und Investment geworden. Gleichzeitig zieht der Anstieg dieser digitalen Währungen auch eine neue Art von Cyberkriminalität an, die immer raffinierter und umfassender wird. Ein aktueller Fall bringt das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit: Die Bitcoin-RICO-Anklage gegen eine kriminelle Bande, die Kryptowährungen im Wert von mehr als 265 Millionen US-Dollar stahl und einen Großteil davon für Luxusautos, glitzernde Nachtclubs und mehr ausgab. Der Fall zeigt auf erschreckende Weise, wie moderne Technologien für kriminelle Machenschaften missbraucht werden können und wie die Strafverfolgung immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird. Die Hintergründe des Bitcoin-RICO-Falls Die Bundesstaatsanwaltschaft in Washington, D.

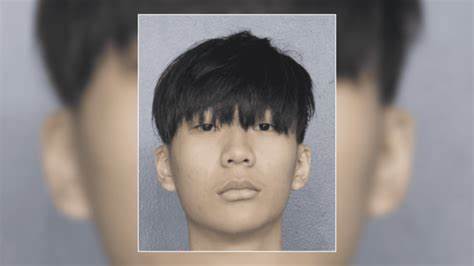

C. beschuldigt 13 Männer, sowohl amerikanische als auch ausländische Staatsbürger, die gezielt Personen mit großem Krypto-Vermögen ins Visier genommen haben. Nach Angaben der Anklage identifizierte diese Bande ihre Opfer, stahl deren digitale Währungen und reinigte anschließend die Beute durch ein äußerst ausgeklügeltes Geldwäschesystem. Der Umfang der Tat ist außergewöhnlich: Es geht um mehr als 265 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen, von denen allein ein Hauptangeklagter, der 20-jährige Malone Lam aus Singapur, für den größten Teil verantwortlich sein soll. Sein Coup allein soll mit etwa 245 Millionen Dollar die bislang größte bekannte Einzel-Kryptodiebstahlaktion in den USA sein.

Was diese Bande dabei besonders gefährlich macht, ist die Vielfalt der angewandten Methoden und die internationale Vernetzung. Die Gruppe, deren Mitglieder sich offenbar über Online-Gaming-Plattformen kennenlernten, zeigte beispiellosen Einfallsreichtum sowohl beim Stehlen als auch beim Waschen der Gelder. Während herkömmliche Diebesbanden eher auf physische Wertgegenstände setzen, nutzten diese mutmaßlichen Kriminellen virtuelle Währungen, um so ihre Spuren zu verwischen. Extravagante Ausgaben und ein luxuriöser Lebensstil Nach der Tat waren die mutmaßlichen Täter alles andere als zurückhaltend, wenn es um den Umgang mit ihren geraubten Geldern ging. Die Anklage beschreibt spektakuläre Ausgaben in Höhe von mindestens 13 Millionen US-Dollar, die für eine beeindruckende Sammlung von Luxusgütern und Services verwendet wurden.

Dazu zählen unter anderem mehr als 30 exotische Autos – darunter Namen wie Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, McLaren und Pagani – die in einer luxuriösen Autokollektion im Wert von mehreren Millionen Dollar zusammengetragen wurden. Doch nicht nur Autos standen auf der Einkaufsliste, auch exquisite Uhren und Designertaschen wurden gekauft, unter anderem ein Zeitmesser mit einem geschätzten Preis von zwei Millionen Dollar. Die Gruppe investierte außerdem in teure Immobilien in den begehrenswertesten Regionen der USA wie Los Angeles, die Hamptons und Miami. Der luxuriöse Lebensstil zeigte sich zudem durch häufige Besuche und buchstäbliche Extravaganz in Nachtclubs, wo Ausgaben von bis zu einer halben Million Dollar pro Abend getätigt wurden. Hier wurden Luxus-Handtaschen und teure Kleidung großzügig verschenkt, was ein Bild von verschwenderischem Reichtum vermittelt.

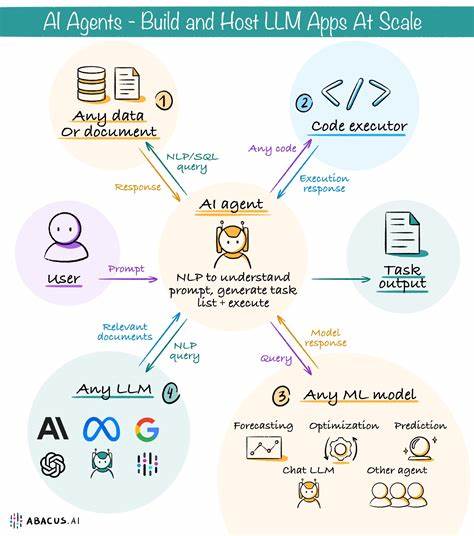

Diese öffentlichkeitswirksame Dekadenz führte nicht nur zu erhöhter Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden, sondern offenbarte auch die unverhohlene Arroganz der Täter, die ihre Beute mit Verve und ohne Rücksicht ausgaben. So gab es Berichte darüber, dass ein Mitglied der Bande sogar versuchte, über private Sicherheitsfirmen seine luxuriösen Besitztümer abzusichern, und dass für Privatjet-Charter teure Summen aufgewendet wurden. Methoden und Techniken der Geldwäsche Um solche Summen so großflächig auszugeben, musste die Gruppe im Vorfeld einen hohen Aufwand bei der Verschleierung ihrer Spuren leisten. Laut Anklageschrift nutzten die Täter damit verbundene Techniken wie sogenannte "Mixer" und "Pass-Through Wallets", um die Herkunft der Kryptowährungen zu verschleiern. Das Einsetzen von „Peel Chains“ – einer Methode, bei der Kryptowährungsbeträge immer wieder in kleinere Einheiten aufgeteilt und über verschiedene Konten verschoben werden – erschwerte die Nachverfolgung zusätzlich.

VPNs (Virtual Private Networks) wurden ebenfalls eingesetzt, um den Standort und die Identität zu verschleiern. All diese Techniken machen die Aufklärung der Taten besonders schwierig. Ein besonders bemerkenswertes Element im Zusammenhang mit der Geldwäsche war der ungewöhnliche Weg, auf dem Geld in bar transportiert wurde. Ein 21-jähriger Komplize namens Joel Cortes wurde angeklagt, dafür gesorgt zu haben, dass gestohlene Kryptowährungen in Fiatgeld umgewandelt und in kuscheligen Squishmallow-Stofftieren versteckt über das Land geschickt wurden – eine bemerkenswerte kreative Methode, um Behörden zu täuschen. Strafverfolgung und rechtliche Schritte Die Ermittlungen und die anschließenden Entscheidungen der Strafverfolgungsbehörden zeigen, wie hoch die Priorität liegt, innovativen Formen von Finanzkriminalität entschlossen entgegenzutreten.

Bereits im September wurden mehrere Rädelsführer festgenommen, darunter Malone Lam in Miami sowie weitere Täter an verschiedenen Orten in den USA und Kalifornien. Die Anklagen umfassen eine Vielzahl von schwerwiegenden Straftaten wie RICO-Verschwörung (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), Verschwörung zum Betrug über elektronische Kommunikationsmittel, Geldwäsche und Behinderung der Justiz. Ein beunruhigender Vorfall in der Ermittlungsakte ist zudem die Entführung der Eltern eines der mutmaßlichen Verbrecher in Connecticut, deren Ursprung auf die gewaltbereiten Methoden der Organisation zurückzuführen ist. Nach Berichten organisierten Mitglieder der Bande die Entführung, um mit Lösegeldzahlungen Druck auf die Betroffenen auszuüben. Die Verteidigung von Malone Lam, dem Hauptangeklagten, weist darauf hin, dass er keine Vorstrafen habe und die Angelegenheit komplizierter sei, als es auf den ersten Blick erscheine.

Dennoch zeigen die umfangreichen Beweise und die Vielschichtigkeit des Falls, dass der Kampf gegen Krypto-Kriminalität immer ausgefeiltere Taktiken und internationale Zusammenarbeit erfordert. Was bedeutet der Bitcoin-RICO-Fall für die Zukunft von Kryptowährungen? Dieser Fall illustriert beispielhaft die Schattenseiten der Blockchain-Technologie und ihrer digitalen Vermögenswerte. Während Kryptowährungen viele Vorteile bieten, wie Dezentralisierung, schnelle Transaktionen und finanzielle Inklusion, machen diese Eigenschaften sie auch anfällig für Missbrauch. Gleichzeitig zeigt der Vorfall, dass kriminelle Netzwerke inzwischen in der Lage sind, digitale Mittel für weitverzweigte und international koordinierte Finanzdelikte zu verwenden. Auch wenn der Bitcoin-RICO-Fall als spektakulär gilt, ist er keineswegs ein Einzelfall.

Immer wieder werden ähnliche Fälle von großer Tragweite bekannt, die die Notwendigkeit unterstreichen, die Regulierung von Kryptowährungen zu überdenken und weiterzuentwickeln. Regierungen und Finanzinstitutionen stehen vor der Aufgabe, effektive Schutzmechanismen zu implementieren, ohne dabei die Innovationskraft der Blockchain-Technologie zu gefährden. Die Rolle der Strafverfolgung und die Bedeutung internationaler Kooperationen können dabei nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nur durch koordinierte Maßnahmen und den Austausch von Informationen über nationale Grenzen hinaus lassen sich derartige komplexe Verbrechen aufdecken und verfolgen. Fazit Der Bitcoin-RICO-Fall unterstreicht dramatisch die wachsenden Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft angesichts neuer digitaler Technologien steht.

Das Ausmaß der gestohlenen Summen und der verschwenderische Umgang mit der Beute werfen ein Schlaglicht auf die kriminellen Möglichkeiten im Krypto-Bereich. Zugleich beweist der Fall, wie wichtig es ist, technologischen Fortschritt mit durchdachten Sicherheitskonzepten und gesetzgeberischen Maßnahmen zu begleiten. Für Anleger, Behörden und Nutzer von Kryptowährungen bedeutet dies, dass das Bewusstsein für Transparenz, Sicherheit und rechtliche Verantwortung stetig wachsen muss. Nur so lässt sich das Vertrauen in digitale Währungen sichern und eine Grundlage schaffen, auf der Innovationen gedeihen können – frei von den Schattenseiten krimineller Praktiken.