Frauen als Unternehmerinnen spielen eine wichtige Rolle für Innovation, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Fortschritt. Ihre Impulse führen oft zu neuen Lösungen, die häufig vernachlässigte Bedürfnisse adressieren. Dennoch sind sie im Wettbewerb um Venture Capital (VC), eine der wichtigsten Finanzierungsquellen für wachstumsorientierte Start-ups, deutlich benachteiligt. Warum ist das so? Eine neuartige Studie, die auf einer „randomized response survey“ basiert, bringt erstmals präzise Zahlen zum Vorschein, wie stark geschlechtsspezifische Vorurteile unter Investoren tatsächlich sind. Die Ergebnisse weisen auf gravierende, zum Teil diskriminierende Einstellungen gegenüber Frauen in der Gründerlandschaft hin – ein Thema, das längst eine dringend nötige öffentliche und wirtschaftliche Debatte ausgelöst hat.

Venture-Capital-Finanzierung ist essenziell für Start-ups, die hohe Innovationskraft mit schnellem Wachstumspotenzial bieten. Allerdings zeigt sich über Jahrzehnte hinweg eine systematische Benachteiligung von Gründerinnen. Studien belegen, dass Frauen wesentlich seltener VC-Finanzierung erhalten als ihre männlichen Kollegen. So lag der Anteil der von Frauen geführten Start-ups, die Venture Capital erhielten, in den USA beispielsweise 2019 bei nur rund 2,8 Prozent – und sank 2020 sogar auf 2,3 Prozent. Diese Diskrepanz hängt nicht nur mit äußeren Rahmenbedingungen oder Branchenzugehörigkeiten zusammen, sondern ein wesentlicher Faktor ist der Genderbias von Investoren selbst.

In der Praxis dominiert die Männerwelt die VC-Branche: Etwa 93 Prozent der Investoren sind männlich, was in der Branche ein erhebliches Macht- und Entscheidungspotenzial in männlicher Hand bedeutet. Diese demografische Konstellation begünstigt Homophilie, also die Tendenz, Personen zu bevorzugen, die dem eigenen sozialen und demografischen Profil ähneln. Männer-Investoren neigen daher dazu, männliche Gründer bevorzugt zu fördern. Frauen hingegen sind nicht selten skeptisch beäugt oder werden als weniger kompetent eingeschätzt – Vorurteile, die sich tief in den sogenannten Genderstereotypen verwurzelt haben. Die Theorie der Gender-Rollen-Kongruenz beschreibt, dass gesellschaftliche Erwartungen und Rollenbilder bei der Bewertung von Personen eine zentrale Rolle spielen.

Unternehmerische Rolle und Charakteristika wie Durchsetzungsfähigkeit, Risikobereitschaft und Selbstbewusstsein gelten traditionell als maskulin. Frauen sehen sich daher häufig mit Rollenkonflikten konfrontiert: Einerseits müssen sie geschlechterstereotyp untypische Eigenschaften zeigen, um als Unternehmerinnen „ernst genommen“ zu werden, andererseits sorgt diese Abweichung von der erwarteten weiblichen Rolle oft auch für negative Bewertungen. Dies führt u.a. zu unterschwelligen, manchmal auch offenen Vorurteilen gegenüber ihrer Führungsfähigkeit und ihrem wirtschaftlichen Erfolgspotenzial.

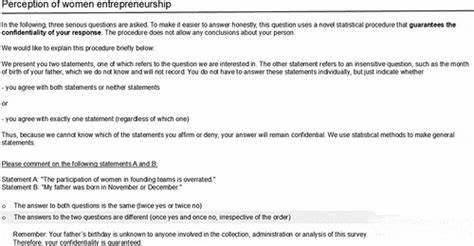

Die besagte Untersuchung nutzte einen besonders innovativen Ansatz, um über die randomized response survey (RRS) offen verletzliche Haltung unter Venture Capitalists zu erfassen. Diese Methode stellt sicher, dass Befragte sich anonym und ohne Angst vor gesellschaftlicher Ächtung zu sensiblen Fragen äußern können. Die Daten zeigen alarmierende Werte: Rund ein Viertel der Befragten glauben, dass der Anteil von Frauen in Gründerteams überschätzt wird, etwa 15 Prozent bewerten Frauen als schlechte Unternehmerinnen und knapp zwölf Prozent geben offen zu, nicht in Frauen-geführte Unternehmen investieren zu wollen. Vor allem Männer, VC-Spezialisten im Seed-Stadium und Corporate Venture Capitalists äußern sich hier besonders kritisch. Diese Vorurteile und die sich daraus ergebende selektive Finanzierung führen nicht nur zu einer engen Schieflage in der Kapitalverteilung, sondern unterbinden auch die Chancengleichheit und das Innovationspotenzial der gesamten Wirtschaft.

Dabei zeigen Studien, dass Start-ups unter weiblicher Führung hinsichtlich Performance und Erfolg mindestens gleichwertig sind. Dennoch erhalten sie deutlich weniger Zuschüsse, weniger Kapital und – im Falle von Fremdfinanzierung – sogar schlechtere Konditionen. Ein bemerkenswerter Aspekt der Forschung ist die gegenüber Crowdfunding abweichende Dynamik. Frauen gelingt es nachweislich besser, private Investoren bei Crowdfunding-Kampagnen zu überzeugen, auch in technologieorientierten Branchen, die traditionell als männerdominiert gelten. Dort bevorzugen Amateure oft sogar Frauen, da diese als vertrauenswürdig gelten.

Dieses Phänomen tritt im professionellen Venture-Capital-Kontext allerdings nicht in gleichem Maße auf – da hier andere Bewertungsmaßstäbe und geschlossene Netzwerke dominieren. Die Ursachen des Genderbias sind dabei vielschichtig. Sie reichen von tief verwurzelten gesellschaftlichen Rollenbildern über bewusste und unbewusste Vorurteile bis hin zu vermeintlich rationalen Entscheidungen, die auf stereotypen Erwartungen basieren. Die ungleiche Repräsentation von Frauen in der VC-Branche verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Interessanterweise zeigt die Studie zudem, dass weibliche Investoren im Vergleich zu ihren männlichen Kolleginnen deutlich weniger Vorurteile gegenüber Gründerinnen aufweisen und seltener diskriminierend agieren.

Dass es für einen Wandel notwendig ist, zeigt sich auch darin, dass nicht alle Vorurteile zwangsläufig in diskriminierendes Verhalten münden. Manche Investoren sind zwar voreingenommen, schaffen es jedoch, sich dieser Vorurteile bewusst zu werden und entsprechend gegenzusteuern. Ein wichtiger Hebel liegt daher in Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen, die explizit auf die Themen Genderbias und unbewusste Vorurteile zielen. Trainings, Workshops und Mentoring können helfen, stereotype Denkweisen aufzubrechen und eine inklusive Kultur in VC-Firmen zu fördern. Darüber hinaus liegt eine große Chance im bewussten Aufbau gemischtgeschlechtlicher Investmentteams.

Diese divers aufgestellten Teams profitieren von unterschiedlichen Perspektiven, können Stereotype hinterfragen und sind insgesamt oft erfolgreicher bei Investmententscheidungen. Jedoch stellt die Stärkung der Präsenz von Frauen in der VC-Branche bisher noch eine große Herausforderung dar, die durch strukturelle Barrieren, Netzwerkeffekte und häufig mangelnde Vorbilder verursacht wird. Auch die Einführung standardisierter und anonymisierter Bewertungsverfahren – beispielsweise im frühen Bewertungsprozess von Förderanträgen oder Pitches – wird als ein sinnvolles Instrument empfohlen. Solche Mechanismen könnten unbewusste Vorurteile mindern und Gründerinnen auf Basis objektiver Kriterien beurteilen lassen, bevor persönliche Faktoren ins Spiel kommen. Politisch und gesellschaftlich wird oft über die Einführung von Geschlechterquoten diskutiert, um mehr Frauen den Zugang zu Führung und Investitionsrollen zu ermöglichen.

Obwohl Quoten kurzfristig für einen besseren Frauenanteil sorgen können, bergen sie Risiken, wie zum Beispiel die Stigmatisierung der Geförderten oder Widerstände in Organisationen. Langfristig sollten freiwillige, umfassendere Maßnahmen Vorrang haben, die Gleichstellung als Chance und Mehrwert begreifen. Insgesamt lässt sich sagen, dass trotz der Fortschritte und positiven Signale Frauen nach wie vor bei der Finanzierung durch Risikokapitalgeber erheblichen Herausforderungen gegenüberstehen. Die Gründe dafür liegen tief in gesellschaftlichen Mustern, branchenspezifischen Strukturen und individuellen Verhalten. Neue Methoden wie die randomized response survey sind entscheidend, um die Wahrheit hinter verdeckten Vorurteilen aufzudecken und auf deren Basis gezielte Handlungsempfehlungen auszusprechen.