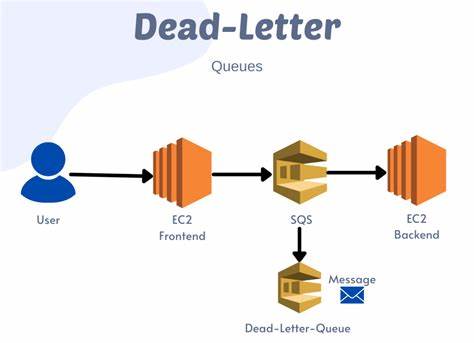

In modernen verteilten Systemen, in denen zahlreiche Dienste über Nachrichtenqueues miteinander kommunizieren, spielt die zuverlässige Verarbeitung von Nachrichten eine zentrale Rolle. Insbesondere in komplexen Architekturen, die auf asynchrone Kommunikation setzen, kann es immer wieder vorkommen, dass bestimmte Nachrichten aufgrund von Fehlern, Zeitüberschreitungen oder fehlerhaften Daten nicht korrekt verarbeitet werden. Hier kommen sogenannte Dead Letter Queues (DLQs) ins Spiel, die eine elegante und notwendige Lösung für diese Herausforderungen bieten. Eine Dead Letter Queue ist eine spezielle Warteschlange, die Nachrichten aufnimmt, welche der Hauptkonsument nicht erfolgreich verarbeiten konnte. Im Gegensatz zur direkten Löschung oder dem einfachen Verwerfen der Nachricht sorgt das Ablegen in der DLQ dafür, dass keine Daten verloren gehen, sondern diese für spätere Analyse- oder Wiederherstellungsversuche aufbewahrt werden.

Dadurch wird vermieden, dass solche problematischen Nachrichten die Funktionalität der Haupt-Message-Queue beeinträchtigen oder gar komplett blockieren. Die Funktionsweise einer DLQ basiert häufig auf einer sogenannten Redrive Policy. Diese Steuerung definiert, wie oft ein System eine Nachricht erneut verarbeiten soll, bevor die Nachricht in die Dead Letter Queue verschoben wird. Damit ermöglicht das System eine kontrollierte Wiederholungsstrategie, um kurzzeitige Fehler abzufangen, ohne sofort jede fehlerhafte Nachricht zu isolieren. Ist die Schwelle der erlaubten Wiederholungsversuche erreicht, erfolgt die automatische Umleitung.

Das hat entscheidende Vorteile für das Fehlermanagement, denn Entwickler können die in der DLQ gespeicherten Nachrichten gezielt inspizieren, analysieren und anschließend die zugrunde liegenden Probleme beheben. Nach erfolgreicher Fehlerbehebung besteht oft die Möglichkeit, die Nachrichten erneut einzuspielen und so den Verarbeitungsprozess nachzuholen. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Nutzung von Dead Letter Queues betrifft Systeme mit strenger Nachrichtenreihenfolge, beispielsweise FIFO (First In, First Out)-Queues. Da DLQs Nachrichten herausfiltern und separat speichern, besteht das Risiko, dass die ursprüngliche Reihenfolge nicht streng eingehalten wird. Unternehmen müssen daher sorgsam abwägen, wann und wie DLQs im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung einer genauen Reihenfolge eingesetzt werden.

Im Zusammenhang mit etablierten Technologien sind DLQs heute fester Bestandteil vieler Messaging-Systeme. Amazon SQS bietet beispielsweise native Unterstützung und stellt die Einrichtung einer Dead Letter Queue mit einer passenden Retry-Strategie als konfigurierbare Funktion bereit. Im RabbitMQ-Ökosystem wird eine ähnliche Funktion durch sogenannte Dead Letter Exchanges (DLX) abgebildet. Diese leiten nicht zustellbare oder fehlerhafte Nachrichten gezielt weiter, um sie zu separaten Warteschlangen zu transportieren. Apache Kafka wiederum verwendet häufig eigene Dead Letter Topics, die vom Verbraucher auf Anwendungsebene verwaltet und ausgewertet werden.

Der Einsatz von DLQs verbessert nicht nur die Systemstabilität und Ausfallsicherheit, sondern trägt auch maßgeblich zur Qualitätssicherung bei. Entwickler erhalten wertvolle Einblicke in Fehlerursachen und können frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen, bevor es zu Datenverlust oder Systemstillstand kommt. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass das reine Vorhandensein einer Dead Letter Queue kein Allheilmittel darstellt. Die korrekte Konfiguration der Redrive Policy, regelmäßige Überwachung der DLQ-Inhalte sowie eine automatisierte oder manuelle Bearbeitung der abgestellten Nachrichten sind unerlässlich für den dauerhaften Erfolg. Neben der technischen Umsetzung sind organisatorische Prozesse genauso entscheidend.

So sollten Teams klare Verantwortlichkeiten bei der Analyse und Behandlung von Nachrichten aus der Dead Letter Queue definieren. Dies garantiert, dass Fehler nicht unbeachtet bleiben und der Message-Processing-Workflow stets robust und transparent bleibt. In Zeiten zunehmender Microservices-Architekturen, Cloud-Migrationen und vernetzter Anwendungen geht ohne ein effektives Fehlermanagement über DLQs kaum noch etwas. Insbesondere bei stark frequentierten Systemen mit hohem Durchsatz kann die sofortige Reaktion auf fehlerhafte Nachrichten entscheidend sein, um den Betrieb stabil und performant zu halten. Insgesamt zeigt sich, dass Dead Letter Queues eine unverzichtbare Strategie im modernen Systemdesign sind.

Sie koppeln die Fehlerbehandlung von der Hauptnachrichtenverarbeitung ab, verhindern Datenverlust und ermöglichen eine gezielte Wiederherstellung verlorener Informationen. Darüber hinaus vereinfachen DLQs das Troubleshooting und helfen dabei, die Kommunikation zwischen entkoppelten Diensten zuverlässig und nachvollziehbar zu gestalten. Entwickler, Architekten und Betriebsteams sollten DLQs deshalb als festen Bestandteil ihrer Messaging-Architektur betrachten und täglich profitabel einsetzen. Nur so lässt sich eine nachhaltige Enterprise-Architektur mit hohem Qualitätsanspruch realisieren, die den Herausforderungen moderner vernetzter Systeme effektiv begegnet.