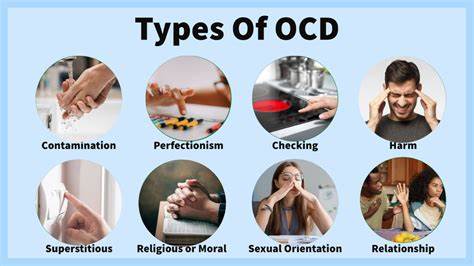

Zwangsstörungen, oft unter dem Kürzel O.C.D. (Obsessive-Compulsive Disorder) bekannt, werden im öffentlichen Bewusstsein zumeist mit wiederholten Waschzwängen oder dem zwanghaften Kontrollieren von Gegenständen assoziiert. Diese stereotype Vorstellung lässt jedoch eine Vielzahl von weiteren, subtileren Symptomen außer Acht, die das Leiden der Betroffenen meist ebenso einschränken wie die bekannteren Zwangshandlungen.

Die Vielfalt der möglichen Symptome verlangt ein tieferes Verständnis, um den Betroffenen gezielt und effektiv helfen zu können. Bei O.C.D. dreht sich vieles um unerwünschte, sich aufdrängende Gedanken, sogenannte Obsessionen, die im Kopf der Betroffenen immer wieder auftauchen und starken emotionalen Stress verursachen.

Dazu kommen die Kompulsionen, also ritualisierte Handlungen oder mentale Übungen, die erzwungen werden, um die Angst zu reduzieren, welche die Obsessionen auslösen. Diese klassischen Merkmale sind zwar zentral, doch die Ausprägung der Symptome kann sich quer durch ein breites Spektrum bewegen. Ein oft übersehenes Phänomen sind beispielsweise obsessive Gedanken, die sich nicht in externen Handlungen äußern, sondern im Inneren stattfinden. Betroffene können von aufdringlichen, häufig auch verstörenden Gedanken über das Verletzen von vertrauten Menschen geplagt werden. Dabei handelt es sich nicht um real vorhandene Neigungen, sondern um Ängste vor dem eigenen Verhalten – Gedanken, die quasi eine Qual für das Gewissen darstellen.

Solche inneren Zwänge können die Lebensqualität immens beeinträchtigen, da sie oft große Schuldgefühle und Scham auslösen. Neben den klassischen Ritualen wie Händewaschen oder Kontrollzwang gibt es beispielsweise das Phänomen der „Beziehungszwänge“. Hierbei kann sich die Störung auf zwischenmenschliche Beziehungen konzentrieren: Menschen mit dieser Ausprägung zweifeln immer wieder an der Echtheit ihrer Gefühle oder der Treue ihres Partners, obwohl es keinen rationalen Grund dazu gibt. Sie unterziehen sich einem inneren Prüfungskatalog, um Sicherheit zu gewinnen und wiederkehrende Zweifel zu bekämpfen. Solche fixierten Gedanken erschöpfen psychisch und können Beziehungen stark belasten.

Auch die sogenannten emotionalen Kontaminationen spielen eine Rolle. Dabei befürchten Betroffene, durch den Kontakt mit bestimmten Personen, Orten oder Gegenständen „verunreinigt“ zu werden, nicht unbedingt im physischen Sinn, sondern emotional oder moralisch. Diese Angst vor einer unsichtbaren Verschmutzung führt zu Vermeidungsverhalten, das den Alltag erheblich einschränkt. Dieser Bereich ist häufig schwer greifbar und wird deshalb von Außenstehenden oft missverstanden oder ignoriert. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Zwangsstörungen auch auf sexuelle Orientierungen bezogen sein können.

Menschen können obsessive Zweifel darüber entwickeln, ob ihre sexuelle Orientierung wirklich zutreffend ist, obwohl keinerlei Anzeichen für eine Veränderung bestehen. Dieses sogenannte „Sexual-Orientierungs-O.C.D.“ führt zu quälenden Zwangsgedanken, die immer wieder das Selbstbild in Frage stellen.

Dies zeigt, wie breit das Spektrum der Symptome ist und wie wichtig es ist, individuell auf die Betroffenen einzugehen. Die Komplexität von O.C.D. spiegelt sich nicht nur in der Breite der Symptome wider, sondern auch in der Intensität ihrer Auswirkungen auf das tägliche Leben.

Neben der psychischen Belastung können die Zwänge auch soziale Isolation nach sich ziehen. Viele Betroffene meiden soziale Situationen aus Angst, ihre Zwänge könnten auffallen oder sie könnten aufgrund ihrer Gedanken verurteilt werden. Diese Isolation verstärkt wiederum die Depressionen und Ängste, die häufig zusammen mit O.C.D.

auftreten. Die Behandlung von Zwangsstörungen hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Neben der medikamentösen Therapie, die hauptsächlich auf Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zurückgreift, ist vor allem die kognitive Verhaltenstherapie ein zentraler Baustein. Dabei lernen Patienten, ihre belastenden Gedanken kritisch zu hinterfragen und sich ihren Ängsten kontrolliert zu stellen, ohne darauf mit Zwangshandlungen zu reagieren. Genau diese therapeutische Arbeit ist entscheidend, um die vielfältigen und unerwarteten Symptome in den Griff zu bekommen.

Auch das Wissen um unterschiedliche Symptomtypen hilft Therapeuten, individuelle Behandlungskonzepte zu entwickeln. Das Erkennen beispielsweise von „Beziehungsproblemen“ oder „emotionaler Kontamination“ als Ausdruck einer Zwangsstörung vermeidet Fehldiagnosen und kann die Therapie wesentlich effektiver machen. Für die Öffentlichkeit bedeutet das mehr Verständnis für die oft unsichtbaren Belastungen, denen Menschen mit O.C.D.

ausgesetzt sind. Die gesellschaftliche Akzeptanz und Offenheit gegenüber Zwangsstörungen ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Viele Betroffene leiden im Stillen, aus Angst vor Stigmatisierung oder weil sie ihre Symptome selbst nicht als solche erkennen. Die Enttabuisierung und der offene Dialog ermöglichen eine bessere Früherkennung und den Zugang zu professioneller Hilfe. Auch Prominente, die offen über ihre Erfahrungen berichten, leisten hierzu einen wertvollen Beitrag.

Im Alltag der Betroffenen finden sich häufig sogenannte „mentale Rituale“, die von außen kaum sichtbar sind. Das kann etwa das wiederholte Mentale Durchspielen von Gesprächen, das Vermeiden bestimmter Gedanken durch geistiges Zählen oder das ständige Prüfen der eigenen Gefühle sein. Solche inneren Handlungen sind für Außenstehende oft schwer nachzuvollziehen, tragen aber maßgeblich zur Aufrechterhaltung der Störung bei. Grundsätzlich ist die Diagnose von O.C.

D. nicht auf Grundlage einzelner Symptome möglich, sondern resultiert aus dem Gesamtbild der belastenden Gedanken und Verhaltensweisen sowie deren Signifikanz im Alltag. Die Vielfalt der Ausprägungen macht es notwendig, genauer hinzusehen und das Leiden hinter den vermeintlich ungewöhnlichen oder kaum sichtbaren Symptomen ernst zu nehmen. Zwangsstörungen können in jedem Alter auftreten und betreffen Menschen aller sozialen Schichten. Die Symptome können schleichend entstehen oder plötzlich in Erscheinung treten.

Entscheidend ist, dass Betroffene und ihr Umfeld aufmerksam bleiben und bei Verdacht professionelle Unterstützung suchen. Je früher eine Behandlung beginnt, desto besser sind die Heilungschancen und desto eher kann ein erfülltes Leben trotz O.C.D. möglich werden.

Zusammenfassend zeigen die unerwarteten Symptome von Zwangsstörungen, wie vielschichtig und persönlich die Ausprägungen der Erkrankung sein können. Neben klassischen Zwängen gibt es zahlreiche subtile und häufig versteckte Anzeichen, die das Leben der Betroffenen stark beeinflussen. Das Verständnis für diese Vielfalt und die Enttabuisierung helfen nicht nur den Betroffenen, sondern auch Therapeuten und der Gesellschaft, mit O.C.D.

besser umzugehen und wirksame Unterstützung zu bieten.