Die menschliche Wahrnehmung basiert nicht nur auf passiver Aufnahme von Sinneseindrücken, sondern auf einer aktiven Steuerung der Sinnesorgane durch motorische Aktionen. Insbesondere die Augenbewegungen, und hier vor allem die sogenannten Sakkaden – schnelle, ruckartige Bewegungen, mit denen der Blick zwischen verschiedenen Fixationspunkten springt – spielen eine maßgebliche Rolle bei der Gestaltung unserer visuellen Erfahrung. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie die Kinematik dieser Augenbewegungen die Grenzen dessen bestimmt, was wir in sehr kurzer Zeit und bei hohen Geschwindigkeiten visuell wahrnehmen können. Ein zentrales Ergebnis der aktuellen Studien ist die enge Verbindung zwischen den s.g.

„Hauptsequenz“-Gesetzen der Sakkadenkinematik und der Wahrnehmung von bewegten Reizen. Die Hauptsequenz beschreibt eine stabile, sogenannte „gesetzmäßige“ Beziehung zwischen der Amplitude, also der zurückgelegten Strecke eines Sakkadenschubs, seiner Spitzen-geschwindigkeit und seiner Dauer. Diese Beziehung ist universell und gilt für nahezu alle Arten von Sakkaden, egal ob bei Menschen oder sogar bei Insekten. Interessanterweise produziert jede Sakkade auf der Netzhaut eine schnell verlaufende Bewegung des Bildes, die den gleichen kinematischen Gesetzen folgt. Während der Augenbewegung bewegt sich das Bild einer Szene mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung der Augenbewegung.

Obwohl solche schnellen retinalen Bewegungen physisch vorhanden sind, nimmt unser visuelles System die meiste Zeit keine Bewegung wahr – ein Phänomen, das als „sakkadische Unterdrückung“ oder „sakkadische Ausblendung“ bezeichnet wird. Forscher haben nun eine Methode entwickelt, um während stabiler Fixation visuelle Reize mit Geschwindigkeiten zu präsentieren, die den Gesetzmäßigkeiten der Sakkaden folgen oder davon abweichen. Diese Reize bewegten sich über bestimmte Distanzen mit Geschwindigkeiten, die sich proportional zu den erwarteten Spitzen-geschwindigkeiten von Sakkaden verhielten. Probanden mussten bei diesen Experimenten die Bewegung der Reize bewusst wahrnehmen und deren Bewegungsrichtung beurteilen. Die beeindruckende Erkenntnis: Die Sichtbarkeit dieser Hochgeschwindigkeitsstimuli folgte genau der Hauptsequenz der Sakkadenkinematik – Bewegungen, die der normalen Geschwindigkeit einer Sakkade entsprachen, wurden gerade noch wahrgenommen, schnellere Bewegungen blieben hingegen unsichtbar.

Diese Tatsache hat große Implikationen für unser Verständnis der Wahrnehmungsgrenzen. Die menschliche visuelle Verarbeitung ist offenbar so abgestimmt, dass sie die typischen, mit Sakkaden verbundenen retinalen Bewegungen quasi „ausblendet“, um nicht durch die eigene motorische Aktivität gestört zu werden. Doch gleichzeitig bleibt das System empfindlich für echte Bewegungen im Umfeld, solange diese unterhalb der durch die Sakkadenkinematik vorgegebenen Grenzen liegen. Experimente, bei denen die Dauer der Stimuluspräsentation vor und nach der Bewegung variiert wurde, zeigten zudem, dass statische Bildendpunkte vor und nach der Bewegung erforderlich sind, um diese Gesetzmäßigkeit in der Wahrnehmung zu beobachten. Ohne diese statischen Endpunkte verschwimmt die Wirkung, und die Wahrnehmung der Bewegung folgt eher einer konstanten Geschwindigkeitsschwelle, unabhängig von der Bewegungsdistanz.

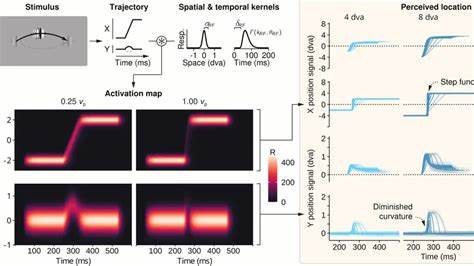

Diese Beobachtungen wurden durch ein Modell frühzeitiger visueller Verarbeitung untermauert, das räumliche und zeitliche Reaktionen simulierter visueller Neuronen auf die Stimuli nachbildet. Das Modell konnte die beobachteten Verhaltensdaten reproduzieren und zeigte, wie die Integration von räumlicher Aktivierung und zeitlicher Dynamik maßgeblich zur Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsbewegungen beiträgt. Darüber hinaus verdeutlichen die Studien, dass es interindividuelle Unterschiede in den s.g. Hauptsequenzparametern gibt – also in der spezifischen Geschwindigkeit und Dauer, die Sakkaden bei einer bestimmten Amplitude haben.

Spannenderweise korreliert die individuelle Variation dieser motorischen Parameter auch mit der individuellen Schwelle für die Wahrnehmbarkeit von schnellen Bewegungen bei Fixation. Mit anderen Worten, wer schnellere oder längere Sakkaden macht, zeigt auch entsprechende Unterschiede in der Wahrnehmung schnell bewegter Reize. Dieses Ergebnis untermauert die These von einer engen Kopplung zwischen Wahrnehmungsgrenzen und motorischen Kinematiken. In der breiteren Perspektive legt diese Forschung nahe, dass unsere sensorischen Systeme optimal an die regelmäßigen Bewegungen angepasst sind, die wir selbst erzeugen. Man kann davon ausgehen, dass unser Gehirn über die Lebenszeit gelernt hat, die typischen sensorischen Konsequenzen unserer eigenen Bewegungen auszugleichen oder zu unterdrücken, um relevante Umweltinformationen besser zu erfassen.

Dies geht über die klassische Annahme von korollarischer Entladung – einer extra-retinalen Vorhersage- und Unterdrückungsinformation – hinaus und hebt vielmehr den Wert der gesetzmäßigen sensorischen Rückkopplungen hervor, die sich aus der motorischen Kinematik ergeben. Die Entdeckung eines kinematisch definierten Wahrnehmungslimits bringt neue Impulse für unterschiedliche Forschungsfelder mit sich. In der Neurowissenschaft bietet sie eine Vereinfachung der Erklärung für Sakkadenunterdrückung, indem sie die Rolle von rein sensorischen Mechanismen aufwertet. In der Robotik und künstlichen Wahrnehmung könnten diese Erkenntnisse dazu beitragen, visuelle Systeme zu entwickeln, die ihre eigene Bewegung besser ausblenden und dennoch bewegte Objekte präzise erkennen. Auch in der klinischen Forschung könnte das Verständnis der individuellen Unterschiede in Sakkadenkinematik und Wahrnehmungsgrenzen helfen, neurophysiologische Auffälligkeiten bei Bewegungsstörungen oder Wahrnehmungsdefiziten zu diagnostizieren und zu therapieren.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Frage, ob ähnliche Zusammenhänge zwischen motorischer Kinematik und Wahrnehmungsgrenzen in anderen Sinnesmodalitäten bestehen. So könnte die Verarbeitung von auditiven Bewegungsreizen durch Kopfbewegungen oder die haptische Wahrnehmung durch Armbewegungen ebenfalls solchen Gesetzmäßigkeiten folgen. Auch innerhalb der Visualität selbst sind Anpassungen an unterschiedliche Tierarten denkbar: Schnellere bewegliche Tiere könnten eine feinere Wahrnehmung für schnelle Bewegungen besitzen, abhängig von der Dynamik ihrer eigenen Augenbewegungen. Die Forschung um die Verbindung von Augenbewegungen zur Begrenzung schneller Bewegungswahrnehmung betont, wie grundlegend das Zusammenspiel von Wahrnehmung und motorischer Aktivität ist. Wahrnehmung ist nie isoliert, sondern findet immer im Kontext dessen statt, was und wie wir uns bewegen.

Diese Erkenntnis unterstreicht einmal mehr den aktiven Charakter der Sinnessysteme und deren evolutionäre Anpassung an die Anforderungen des Handelns in der Umgebung. In Zukunft gilt es, die Parameter wie räumliche Frequenz, Kontrast und Orientierung der wahrgenommenen Stimuli in der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung eingehender zu untersuchen. Ebenso spannend sind mögliche modulare oder kontextabhängige Varianten, wie zum Beispiel die Rolle der Aufmerksamkeit bei der Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsbewegungen im Kontext von Sakkadenkinematik. Auch die neurophysiologischen Grundlagen, etwa in der Netzhaut oder im visuellen Kortex, bleiben ein vielversprechendes Feld für Forschungen, die das komplexe Zusammenwirken von Bewegung, Wahrnehmung und motorischer Kontrolle lastend entschlüsseln wollen. Zusammenfassend zeigt die Untersuchung der Zusammenhang zwischen der gesetzmäßigen Dynamik unserer schnellsten Augenbewegungen und den Grenzen unserer visuellen Wahrnehmung von hochgeschwindigkeits Bewegungen ein höchst faszinierendes Bild unserer sensorischen Welt.

Dabei bildet die motorische Kinematik nicht nur eine physische Grundlage unserer Wahrnehmung, sondern definiert deren Grenzen und ermöglicht so ein robustes und robustes visuelles System, das zwischen Eigendrehung und tatsächlicher Bewegung differenziert und dadurch unser visuelles Erleben sinnvoll strukturiert.