Unsere visuelle Wahrnehmung ist ein faszinierendes Zusammenspiel von Sinnesorganen und Bewegungen. Besonders die schnellen Augenbewegungen, sogenannte Sakkaden, spielen eine zentrale Rolle dabei, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und wie unser Gehirn mit Informationen aus unserer Umwelt umgeht. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Kinematik dieser Augenbewegungen – also ihr Geschwindigkeitsverlauf, ihre Dauer und Auslenkung – in einem gesetzmäßigen Zusammenhang mit den Grenzen unserer Hochgeschwindigkeitswahrnehmung steht. Dieses Zusammenspiel liefert neue Erkenntnisse darüber, wie motorische Aktionen unsere sensorische Wahrnehmung nicht nur beeinflussen, sondern deren Grenzen auch definieren. Die Rolle der Augenbewegungen in der Wahrnehmung Die Augen bewegen sich ständig, um den Blick auf wichtige Aspekte der Umgebung zu richten und Details scharf wahrzunehmen.

Dabei sind Sakkaden die schnellsten und häufigsten Bewegungen des menschlichen Körpers. Etwa 10.000 Mal pro Stunde springen unsere Augen auf einen neuen Punkt, um beispielsweise ein Objekt zu fixieren oder die Umgebung zu scannen. Diese Bewegungen folgen einer sogenannten Hauptsequenz, die in der Bewegungskinematik eine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Länge (Amplituden) einer Sakkade, ihrer Geschwindigkeit und ihrer Dauer beschreibt. Mit zunehmender Amplitude steigen sowohl die maximale Geschwindigkeit als auch die Dauer der Sakkade – diese Gesetzmäßigkeit wurde in verschiedensten Spezies festgestellt und gilt als universell.

Interessanterweise erzeugen diese schnellen Augenbewegungen auf der Netzhaut eine Gegenbewegung der visuellen Szene, die oft sehr schnell und großflächig ist. Man könnte erwarten, dass wir durch diese schnelle Bewegung der Netzhautbilder ein verschwommenes oder unstetes Bild wahrnehmen. Doch paradox erscheint das Phänomen der saccadischen Ausblendung: Während der Sakkade sind diese Bewegungen zwar physikalisch vorhanden, werden aber vom bewussten Wahrnehmungsprozess ignoriert. Das Gehirn blendet die durch die Augenbewegungen verursachte schnelle Bewegung so aus, dass die visuelle Wahrnehmung stabil und Kontinuität bewahrt bleibt. Neuere Forschung hat gezeigt, dass diese scheinbare Unsichtbarkeit jedoch nicht einfach ein komplett gedämpftes visuelles Signal ist.

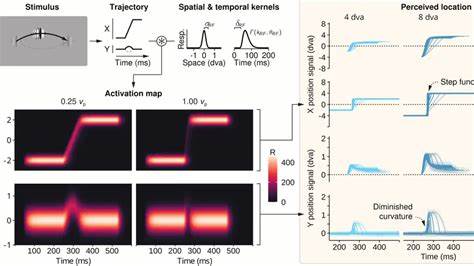

Vielmehr ist unsere Wahrnehmung genau an die Kinematik der Sakkaden angepasst. Versetzt man Probanden in Versuchsanordnungen, in denen sehr schnell bewegte visuelle Reize präsentiert werden, die der natürlichen Augenbewegungskinematik entsprechen oder davon abweichen, lässt sich feststellen, dass die Sichtbarkeit der Bewegungen unmittelbar von den saccadischen Geschwindigkeiten, Distanzen und Dauern abgeleitet wird. Gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen Kinematik und Wahrnehmung In wissenschaftlichen Experimenten wurde ein bewegter Stimulus auf einem Bildschirm gezeigt, dessen Bewegungsparameter so angepasst wurden, dass sie den typischen saccadischen Bewegungen ähnlich waren oder absichtlich davon abwichen. Die Versuchspersonen fixierten einen Punkt und hatten die Aufgabe, Wahrnehmungen des Stimulus, beispielsweise dessen Bewegungsrichtung oder Anwesenheit, zu artikulieren. Spannenderweise wurde dabei beobachtet, dass die Grenze der bewussten Wahrnehmbarkeit von schnell bewegten Objekten sich direkt proportional zu den Gesetzmäßigkeiten der Sakkaden verhielt.

Wenn die Bewegung des Stimulus der normalen saccadischen Hauptsequenz folgte, war er bei höheren Geschwindigkeiten noch sichtbar, wenn die Amplitude entsprechend groß war. Veränderte man die Geschwindigkeit unabhängig von der Amplitude, so sank die Sichtbarkeit deutlich. Das bedeutet konkret, dass die visuelle Wahrnehmung auf eine „sichere Zone“ beschränkt ist, die von den Eigenschaften der Augenbewegungen vorgegeben ist. Zudem variieren die saccadischen Kinematiken individuell und richtungsabhängig. Dies korrespondiert auch mit individuellen Unterschieden in der Wahrnehmung schneller Bewegungen.

Wenn die Augenbewegung eines Individuums tendenziell schneller oder langsamer ist, verschiebt sich auch die Wahrnehmungsschwelle für bewegte Objekte entsprechend. Diese Beobachtung untermauert die Annahme, dass Wahrnehmung und Bewegung nicht unabhängig voneinander, sondern als Teil eines eng gekoppelt Systems fungieren. Wichtigkeit statischer Endpunkte für Wahrnehmung Ein besonders interessanter Befund betrifft die Bedeutung statischer Endpunkte bei der Visibilität bewegter Objekte. In Versuchen, in denen ein schnell bewegtes Objekt keine statischen Abschnitte vor und nach der Bewegung hatte, war die Beziehung zur saccadischen Hauptsequenz aufgehoben. Das heißt, ohne das charakteristische „Anfangs-“ und „Ende“-Bild der Bewegung war die Bewegung des Stimulus weniger sichtbar beziehungsweise das Wahrnehmungsmuster völlig verändert.

In natürlicher Sicht wird eine Sakkade immer von einem fixierten Punkt vor und nach der Bewegung eingerahmt. Diese statischen Zeitfenster helfen dem visuellen System dabei, die schnelle Bewegung als solche auszublenden und dennoch empfindlich für andere Arten von Bewegungen zu bleiben. Damit erfüllen sie eine doppelte Funktion: Sie ermöglichen die saccadische Ausblendung und zugleich helfen sie dem Gehirn, die reale Bewegung im Sichtfeld präzise zu lokalisieren. Modelle und neuronale Mechanismen Die beschriebenen Zusammenhänge konnten durch einfache, aber effektive Modelle auf der Basis früher visueller Verarbeitung erklärt werden. Hierbei werden die Eingänge aus dem Auge – das kontinuierlich in räumlicher und zeitlicher Hinsicht aufgelöste Bild – durch eine Faltung mit Neuronenkerneln abgebildet, wie sie typischerweise in den frühen visuellen Arealen vorkommen.

Diese Modelle berücksichtigen die Verarbeitungsschwelle und die räumlich-zeitliche Dynamik der Neuronenreaktionen. Das Ergebnis ist eine durch die Verarbeitung zeitlich verzögerte, anhaltende Repräsentation der statischen Endpunkte, die das schwache Signal der schnellen Bewegung überdeckt oder maskiert. Dadurch erscheint die schnelle Bewegung nicht mehr kontinuierlich, sondern eher als schneller Sprung oder Verschiebung, was das subjektive Erleben von Saccaden genau widerspiegelt. Diese Modellierungen stützen die Hypothese, dass das visuelle System weder eine vollständige Unterdrückung erfährt noch einfach eine sensorische Ausblendung, sondern dass eine Transformation der Signale stattfindet, die auf die Aktion – hier die Augenbewegung – abgestimmt ist. Folgen für Wahrnehmungstheorien und Sensorimotorik Traditionell wurde die saccadische Ausblendung mit korrelativen Rückmeldungen (Corollary Discharge) erklärt, also Signalen, die vom Motorbereich des Gehirns direkt an visuelle Bereiche gesendet werden und so die interne Erwartung der Bewegung vermitteln.

Neuere Befunde, wie aus dieser Forschung, legen nahe, dass die Wahrnehmung auch auf sensorimotorischen Kontingenzen beruht, die intrinsisch durch die Gesetzmäßigkeiten der Bewegung entstehen und nicht zwingend externe Vorhersagesignale benötigen. Diese Sichtweise eröffnet einen neuen Rahmen, in dem Wahrnehmung und Aktion als eng aufeinander abgestimmtes System verstanden werden. Die Bewegungen des Sensors – in diesem Fall der Augen – formen die Effizienz und Grenzen des Wahrnehmungssystems. Das bedeutet auch, dass motorische Eigenarten von Individuen direkt deren sensorische Wahrnehmung bestimmen. Darüber hinaus stellt dies eine Erklärung dar, warum trotz der hohen Geschwindigkeit der Sakkaden kaum störende Eindrücke in unserer bewussten Wahrnehmung entstehen.

Die Bewegungen selbst „legen“ eine Grenze fest, bis zu welcher Geschwindigkeit visuelle Bewegungen als solche wahrgenommen werden können. Bewegungen, die schneller sind als das, was die Sakkaden erzeugen, werden ausgeblendet, vermutlich als Schutzmechanismus gegen Überflutung mit unerwünschten Reizen. Perspektiven für zukünftige Forschung Der entdeckte Zusammenhang zwischen der Kinematik von Augenbewegungen und den Grenzen der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung wirft vielfältige Fragen auf. Wie verallgemeinert sich dieses Prinzip auf andere Sinnesmodalitäten, beispielsweise das Hören oder Tasten? In wie fern prägt es andere motorische Systeme, die Sinnesinformation aktiv opleplen? Darüber hinaus könnte untersucht werden, ob Tiere mit schnelleren oder langsameren Bewegungen entsprechend andere Wahrnehmungsgrenzen besitzen. Die Erkenntnisse legen nahe, dass bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Systemen oder visuell gesteuerten Robotern die Berücksichtigung der intrinsischen Verbindung von Bewegung und Wahrnehmung zu einer effizienteren Gestaltung beitragen kann.

Ebenso könnten neurologische Erkrankungen, die diese Sensorimotorik beeinflussen, unter einem neuen Blickwinkel erforscht und behandelt werden. Fazit Die enge Verknüpfung zwischen der Kinematik der saccadischen Augenbewegungen und den Grenzen unserer Fähigkeit, Hochgeschwindigkeitsbewegungen visuell zu erfassen, zeigt auf beeindruckende Weise, wie unser Bewegungssystem direkt die sensorische Welt formt, die wir erleben. Wahrnehmung ist nicht allein das Ergebnis passiven Empfangens von Reizen, sondern vielmehr ein dynamisches Zusammenspiel von Bewegung und Empfindung. Diese dynamische Synchronisation ist ein grundlegendes Prinzip, welches die Effizienz und Stabilität unseres Wahrnehmungserlebens gewährleistet und einen Einblick in die fundamentale Struktur der menschlichen Kognition gibt.