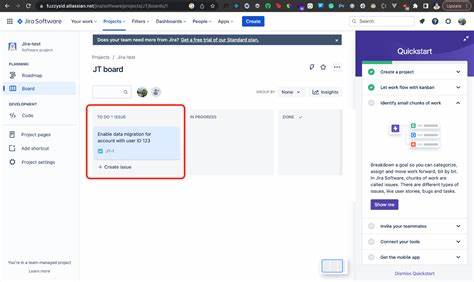

Die Vorstellung, ein komplexes KI-System mit herkömmlichen Projektmanagement-Tools wie Jira zu entwickeln, wirkt auf den ersten Blick verlockend. Jira bietet klare Strukturen, Trackingsysteme und ermöglicht die gezielte Bearbeitung von Tasks. Doch genau an diesem Punkt zeigt sich eine fundamentale Diskrepanz zwischen der Natur von KI-Projekten und der klassischen Softwareentwicklung. KI-Systeme, besonders solche, die auf Retrieval-Augmented Generation (RAG) basieren, sind keine gewöhnlichen Softwarefeatures, die man einfach in Jira-Tickets herunterbrechen könnte. Vielmehr stellen sie ein multidimensionales Problemfeld dar, das tiefgreifendes Verständnis, semantische Abstimmung und koordinierte Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg verlangt.

Das Problem beginnt oft mit einer falschen Erwartungshaltung. Viele Produktmanager und Entwickler gehen davon aus, dass KI-Systeme lediglich eine bessere Suche oder eine smarte Erweiterung bestehender Prozesse darstellen. Die Realität sieht jedoch anders aus. KI ist nicht einfach eine Blackbox, die man trainiert und dann passend zu jeder Anforderung abrufen kann. Insbesondere bei RAG-Systemen erweist sich die vermeintliche Einfachheit des „Frage stellen – Antwort erhalten“-Prinzip als Trugschluss.

Das zentrale Hindernis liegt in der fehlenden semantischen Angleichung. Nutzer stellen häufig vage oder unpräzise Fragen. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter bittet das System um den „Bericht von März“. In der Datenlandschaft des Unternehmens sind jedoch Dokumente über verschiedene Formate hinweg verstreut – von Support-Tickets über interne E-Mails bis hin zu PDFs und Dashboards. Ein RAG-System, das lediglich semantische Nähe ohne tieferes Verständnis oder Kausalzusammenhänge erkennt, liefert oft irrelevante oder veraltete Treffer.

Nutzer fühlen sich dadurch frustriert und fragen sich, warum sie nicht einfach eine interne Suchfunktion nutzen können. Wenn ein solcher Mangel an Vertrauen eintritt, verliert das gesamte Projekt schnell seine Daseinsberechtigung.Ein weiterer Faktor, der im Jira-Workflow nur unzureichend abgebildet wird, ist die organisatorische Verantwortung für die Erreichung des KI-Projekts. Im klassischen Softwareentwicklungskontext werden Funktionen mit klaren Verantwortlichkeiten definiert. Bei KI-Projekten, vor allem solchen mit übergreifender Domänenberührung, existiert oft keine Instanz, die wirklich für das Zusammenspiel von Dokumenten, Embeddings, Nutzerfeedback und Erfolgsmetriken verantwortlich ist.

Die Verantwortung zerfällt auf mehrere Teams – IT, AI-Engineering, Produktmanagement – ohne dass ein echtes gemeinsames Ziel formuliert wurde. Ohne eine solche kohärente Führung verkommt ein KI-System schnell zu einem Feature, das nie richtig lebt oder wächst.Darüber hinaus fehlt es in traditionellen Jira-Tickets häufig an notwendigen Feedbackschleifen, die KI-Systeme dringend brauchen. Ein herkömmliches Ticket sagt oft aus: „Füge eine Suchfunktion hinzu“ oder „Verbessere die Antwortqualität“. Doch die eigentliche Frage ist viel komplexer: Hat das System die Nutzer wirklich unterstützt? Wurde das zugrundeliegende Problem gelöst? Gab es zusätzliche Hürden durch inkonsistente Datenquellen oder fehlende Kontextinformationen? Ohne kontinuierliche Evaluierung und Anpassung in Echtzeit, die sich aus echten Nutzerdaten und Interaktionen speist, bleibt jede KI-Entwicklung oberflächlich und ineffizient.

Ein weiterer Punkt ist die technische Isolation der verschiedenen Datenbestände. Unternehmen haben oft unterschiedliche Datensilos, deren Schnittstellen und Formate nicht harmonieren. KI-Systeme, die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge herstellen sollen, benötigen jedoch den Zugriff auf umfassende und zusammenhängende Daten. Eine Fragmentierung entlang von organisatorischen Linien erschwert das tiefergehende Verständnis erheblich. Jira und ähnliche Tools behandeln diese Herausforderungen zwar als einzelne Tickets, können aber nicht die übergreifende semantische Integration garantieren, die notwendig ist.

Somit werden die Grenzen klassischer Projektmanagement-Systeme bei der Entwicklung von KI-Projekten vor allem durch die Komplexität der semantischen Abstimmung und der organisationalen Verantwortung deutlich. KI-Projekte verlangen ein Umdenken in Bezug auf Teamstruktur, Zieldefinition und Workflowgestaltung. Sie erfordern nicht nur technisches Know-how, sondern vor allem auch die Fähigkeit, verschiedene Stakeholder auf ein geteiltes Verständnis von „Nutzen“ und „Erfolg“ zu synchronisieren. Statt sich auf ein Tool zu verlassen, müssen Unternehmen ganzheitliche Systeme entwickeln, die Flexibilität, iterative Lernprozesse und ein starkes Augenmerk auf die Nutzerbedürfnisse ermöglichen.Der Aufbau eines erfolgreichen KI-Systems benötigt eine neue Art von Plattformen, die Reasoning-First-Ansätze unterstützen und semantische Feedbackschleifen integrieren.

Solche Systeme verbinden fragmentierte Dokumentationen, Interaktionen über Tickets, Logs und andere Datenquellen und bauen daraus kausale Pfade zu wirklich hilfreichen Antworten auf. Die Entwicklung eines solchen Agenten ist nicht trivial und unterscheidet sich grundlegend von der Abwicklung klassischer IT-Projekte.Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass viele RAG-Implementierungen scheitern, weil sie ohne klare Definition des zu lösenden Problems starten und keine nachhaltige Ownership-Struktur besitzen. Ohne ein gemeinsames Ziel, das über die reine technische Implementierung hinausgeht, werden KI-Projekte exponentiell schwieriger zu steuern und liefern meist enttäuschende Ergebnisse.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Glauben, man könne KI-Systeme mit Jira-Tickets oder ähnlichen klassischen Tools bauen, eine Fehlannahme ist, die zu vielen Misserfolgen führt.

KI-Projekte verlangen neben einem tiefen technischen Verständnis auch einen organisationalen und semantischen Paradigmenwechsel, der nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit, klare Verantwortlichkeiten und kontinuierliche Nutzerorientierung gelingt. Unternehmen, die diesen Wandel proaktiv gestalten, können KI-Lösungen entwickeln, die nicht nur funktionieren, sondern echten Mehrwert schaffen und Vertrauen bei den Nutzern aufbauen. Andernfalls bleibt der Traum vom intelligenten Co-Piloten ein unerfülltes Versprechen.