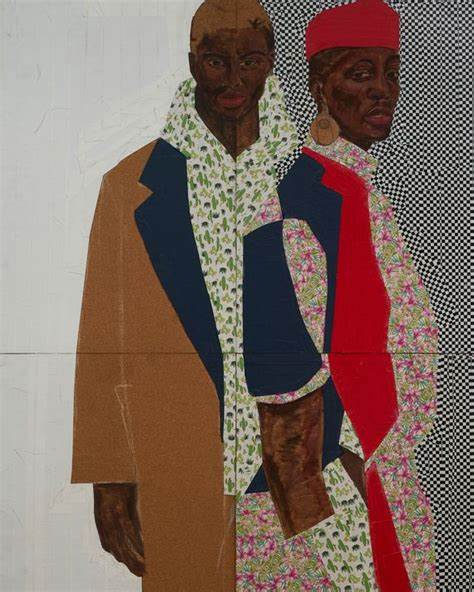

Die Jahre nach der Rassenbewegung von 2020 brachten eine politische wie kulturelle Wende, die den Kunstmarkt nachhaltig beeinflusste. Besonders die Portraitkunst von schwarzen Künstlern aus Afrika und der Diaspora rückte ins Rampenlicht und erlebte eine beispiellose Wertsteigerung. Die gesellschaftliche Bewegung Black Lives Matter forderte institutionelle Veränderungen und die Kunstwelt reagierte mit dem Versuch, Diversität und Repräsentation schnell herzustellen. Doch dieser Boom entpuppte sich als kurzlebiger Hype, der viele junge Künstler und Sammler unvorbereitet traf und mit finanziellen Verlusten zurückließ.Der Anstieg der Preise begann beispielhaft mit dem ghanaischen Künstler Serge Attukwei Clottey, dessen Werk „Fashion Icons“ im Oktober 2021 bei einer Auktion in London für weit über dem geschätzten Preis erzielt wurde.

Während die Schätzungen bei etwa 30.000 bis 40.000 Pfund lagen, erreichte das Bild einen Verkaufspreis von 340.000 Pfund. Dies war der Auftakt zu einer regelrechten Spekulationswelle, in deren Verlauf ähnliche Portraits junger schwarzer Künstler aus Afrika mit sechsstelligen Summen gehandelt wurden.

Die Nachfrage schien unaufhörlich, und viele junge Talente waren plötzlich im Fokus von internationalen Sammlern und Galerien.Zwei zentrale Faktoren trugen zum Aufstieg dieses Booms bei. Zum einen veränderte die gesellschaftliche Debatte über Rassismus und Repräsentation radikal die Museums- sowie Galeriestrukturen, die nun verstärkt schwarze Künstler in ihre Sammlungen aufnahmen. Zum anderen sorgten niedrige Zinssätze auf globaler Ebene für eine Flut an Kapital, das in Kunst als Wertanlage floss. So wuchs der globale Kunstmarkt zwischen 2019 und 2022 um rund 3,7 Milliarden US-Dollar und erreichte ein Rekordvolumen von fast 68 Milliarden US-Dollar.

Dies schuf einen idealen Nährboden für rasante Wertsteigerungen.Allerdings wurde der Boom auch von Marktspekulanten getrieben, die eher an schnellen Renditen als an kulturellem Wert interessiert waren. Künstler wie Clottey, Kwesi Botchway und Isshaq Ismail, allesamt aus Ghana, fanden sich plötzlich in einem System wieder, das wenig Schutz vor Marktmanipulation bot. Ohne etablierte internationale Galerien, die den Handel kontrollieren und Käufer vorselektieren, landeten viele Werke in den Händen von Investoren, die die Bedeutung der Kunst nicht zu würdigen wussten. Die Künstler selbst hatten oft wenig Kenntnis von den Abläufen und wussten häufig nicht, wer ihre Werke erwarb.

Schon 2019 war ein erster Impuls gesetzt worden, als Stefan Simchowitz ein Bild des Ghanaers Amoako Boafo für 22.500 Dollar kaufte und nur ein Jahr später für 675.000 Pfund auktionierte. Dieses Beispiel zeigte, wie schnell Preise durch spekulative Käufe in die Höhe getrieben werden konnten. Boafo wurde schnell zu einer Ikone der Black Portraiture-Bewegung.

Sein Erfolg zog viele Nachahmer nach sich, doch brachte auch die Gefahr einer Preiskorrektur mit sich.Die Begeisterung für Black Portraiture spiegelte auch einen gesellschaftlichen Wunsch wider, Zugehörigkeit und vermeintliche Toleranz sichtbar zu machen. Das Kaufen und Ausstellen von Bildern schwarzer Künstler wurde oft als Statement gegen Rassismus verstanden. Doch wie der Kunsthändler Stefan Simchowitz anmerkte, handelte es sich nicht selten um ein oberflächliches Signal: „Black guy on the wall: Boom. ‚Ich bin kein Rassist‘.

“ Dieses Verhalten trug zur künstlichen Inflation der Preise bei und zog Investoren an, die nicht die langfristigen Werte unterstützten, sondern schnelle Gewinne suchten.Doch wie alle Spekulationsblasen zerplatzte auch die Black Portraiture-Blase Ende 2023 und Anfang 2024. Der globale Kunstmarkt erlebte einen Einbruch und verlor alleine im ersten Halbjahr 2024 etwa 10 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Höhepunkt. Besonders hart traf es junge Künstler unter 40, deren Verkaufszahlen um fast 40 Prozent zurückgingen. Zugleich nahm eine anti-woke Stimmung in Teilen der Bevölkerung und des Marktes zu, wodurch das Interesse an kultureller Diversität sichtbar abflachte.

Werke, die zuvor zu Höchstpreisen gehandelt wurden, konnten nur noch zu stark reduzierten Preisen verkauft werden, manche fanden gar keinen Käufer mehr.Die Konsequenzen für viele Künstler sind hart. Einige haben die Blase genutzt, um zu investieren – so kaufte Isshaq Ismail während des Booms ein Atelier. Doch andere sahen sich von ihren Werken entwertet und fühlten sich von Sammlern ausgenutzt. Botchway schildert, wie einige Künstler keine Ahnung hatten, wer ihre Bilder gekauft hatte und dass Werke mit tiefere Bedeutung von Vielen nur oberflächlich wahrgenommen wurden.

Sein eigenes Motiv, das die Schönheit und Kraft von schwarzer Haut mit königlichem Purpurton feiern soll, wurde oftmals missverstanden oder ignoriert.Zudem zeigte sich, dass legal abgesicherte Verkaufsvereinbarungen, wie die von Destinee Ross-Sutton initiierte „Say It Loud“-Reihe, in der Weiterverkaufseinschränkungen und Gewinnbeteiligungen für Künstler vereinbart wurden, nur bedingt wirkten. Manche Käufer und Galerien ignorierten diese Verträge, und rechtliche Konsequenzen waren schwierig durchzusetzen. Künstler empfanden den Kontrollverlust über den Handel mit ihren eigenen Werken als frustrierend. So hält Ismail heute diese vertraglichen Regelungen für weitgehend bedeutungslos.

Trotz des Einbruchs gibt es auch positive Aspekte. Künstler wie Amoako Boafo konnten sich langfristig etablieren und werden nun von renommierten Galerien vertreten, etwa Gagosian. Seine Preise haben sich nach dem Höchststand von mehreren Millionen Dollar inzwischen stabilisiert. Diese Normalisierung könnte für eine nachhaltige Karriere wichtiger sein als schnelle, aber volatile Erfolge. Zahlreiche der Künstler wenden sich mittlerweile von reiner Portraitkunst ab und experimentieren mit neuen Stilen und Medien, um sich freier ausdrücken zu können und nicht nur den Marktbedürfnissen gerecht zu werden.

Ein weiteres Resultat ist die verstärkte Selbstorganisation der Künstler in Afrika, die versuchen, eine unabhängige Infrastruktur aufzubauen. So gründet Botchway mit dem WorldFaze Art Practice eine Residenz und kulturelles Zentrum in Accra, um kommende Talente unabhängig vom internationalen Markt zu fördern. Über solche Initiativen wird die Kunstszene vor Ort gestärkt und kann resilienter auf globale Marktschwankungen reagieren. Auch etablierte Künstler wie Boafo engagieren sich in solchen Programmen und fördern den kulturellen Austausch und die künstlerische Entwicklung in Ghana.Der Black Portraiture-Boom war somit einerseits Zeichen gesellschaftlicher Anerkennung und Hoffnung auf Veränderung in der Kunstwelt.

Andererseits offenbarte er die Fragilität und die Risiken eines Marktes, der schnell auf Trends reagiert, aber oft wenig Verständnis für die Künstler und ihre Kultur zeigt. Der schnelle Aufstieg eignete sich für Spekulanten, brachte den Künstlern aber nur begrenzten Schutz oder Kontrolle. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass nachhaltiger Erfolg im Kunstmarkt mehr erfordert als Sichtbarkeit und mediale Hypes.Für Künstler wie Serge Attukwei Clottey bedeutet das eine Neuausrichtung. Nachdem der Boom am Ritterschlag für sein Portraitwerk geendet hatte, arbeitet er nun vermehrt an persönlichen Projekten, die ihm Raum für künstlerische Erneuerung geben.

Er sieht in der Zusammenarbeit mit seinem Sohn eine Inspirationsquelle und entdeckt in neuen Formen eine therapeutische Wirkung. Diese Entwicklungen spiegeln den menschlichen Kern der Kunst wider, der jenseits von Marktwerten besteht.Insgesamt zeigt der Fall der Black Portraiture-Bewegung eindrücklich die Verflechtungen von Kunst, Kapital und Gesellschaft. Es bleibt zu hoffen, dass die Kunstwelt aus den Fehlern lernen wird und Künstler künftig besser geschützt und unterstützt werden. Denn die kulturelle Diversität, die in den Jahren vor allem in der Porträtkunst zum Ausdruck kam, ist von großer Bedeutung und verdient eine nachhaltige, respektvolle Einbettung in den globalen Kunstmarkt.

Nur so kann der Wert dieser außergewöhnlichen künstlerischen Ausdrucksformen dauerhaft bewahrt und weiterentwickelt werden.