Die amerikanische Film- und Fernsehindustrie sieht sich seit einiger Zeit mit fundamentalen Herausforderungen konfrontiert. Präsident Donald Trump hat mit seiner Ankündigung, 100-prozentige Zölle auf Filme einzuführen, die vollständig im Ausland produziert werden, für viel Aufsehen und Verunsicherung gesorgt. Doch auch wenn die Idee im ersten Moment als ein mutiger Schritt wirkt, um Hollywood zu schützen und die heimische Filmproduktion zu revitalisieren, zeigt sich bei genauer Betrachtung, dass diese Maßnahme kaum praktikabel ist. Wichtig ist vielmehr, auf nachhaltige Lösungen zu setzen, die den Geist und die wirtschaftliche Stärke der US-amerikanischen Filmindustrie langfristig sichern können. Hierzu eignen sich vor allem steuerliche Anreize und Förderprogramme, die Produktion und Beschäftigung an den heimischen Standorten stärken.

Hollywood ist traditionell ein globales Zentrum für die Herstellung von Filmen und Serien. Viele Produktionen nutzen nicht nur lokale Talente und Ressourcen, sondern auch internationale Drehorte, Studios und Spezialfirmen für visuelle Effekte, Animation oder Postproduktion. Das hat mehrere Gründe, vor allem wirtschaftliche: Länder wie Kanada, Großbritannien, Australien oder Neuseeland bieten umfangreiche Steuervergünstigungen und Anreize, die die Produktionskosten signifikant senken können. Dabei profitieren diese Länder natürlich von den Investitionen und den Arbeitsplätzen, die dadurch entstehen. Für amerikanische Studios ist es daher oft lukrativer, zumindest Teile ihrer Produktionen im Ausland zu realisieren.

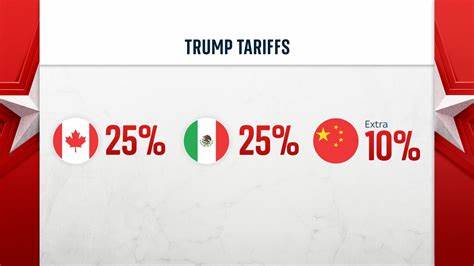

Im April 2025 kündigte Präsident Trump über seine Social-Media-Plattform Truth Social überraschend an, die amerikanische Filmindustrie sei „am Sterben“ und müsse durch eine protektionistische Maßnahme geschützt werden. Er schlug vor, Zölle auf alle Filme zu erheben, die im Ausland produziert worden sind und in den USA vertrieben werden. Die Idee dahinter war simpel: Indem ausländische Produktionen mit hohen Abgaben belegt werden, sollten US-amerikanische Studios wieder motiviert werden, mehr Projekte auf heimischem Boden umzusetzen und dadurch Arbeitsplätze für amerikanische Filmschaffende zu schaffen. Doch was auf den ersten Blick überzeugend erscheinen mag, erweist sich rasch als praktisch undurchführbar. Filme sind keine Waren, die einfach verschifft und am Zoll kontrolliert werden können.

Häufig werden die vollständig fertigen Filme digital über verschiedene Vertriebswege bezogen. Auch der Produktionsprozess ist komplex, mit mehreren Beteiligten, die Filmrechte, Finanzierung und Verwertung steuern. Es wäre äußerst schwierig, eindeutig zu bestimmen, welche Filme rein ausländisch produziert wurden. Zudem müssten auch Produktionen, die teilweise im Ausland gedreht oder bearbeitet wurden, abgedeckt werden – was einen bürokratischen Albtraum bedeutet. Ein weiterer Faktor ist, dass international gedrehte Filme von Hollywood-Stars wie Mel Gibson oder Sylvester Stallone keine Ausnahme sind, sondern oft die Regel.

Diese oft internationalen Co-Produktionen sind wirtschaftlich sinnvoll und ermöglichen nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch Zugang zu neuen Märkten. Ist ein 100-prozentiger Zoll auf solche Produktionen einmal durchgesetzt, könnte dies die gesamte Industrie ersticken, indem die Studios vor die Wahl gestellt würden, entweder weniger Filme zu produzieren oder die hohen Kosten an die Zuschauer weiterzugeben. Dies könnte zu steigenden Ticketpreisen und letztlich zu einem Rückgang der Kinobesuche führen. Wirtschaftsanalysten und Branchenexperten äußerten sich daher skeptisch gegenüber Trumps Vorschlag. Vor allem David Hancock, ein renommierter Kinokatastrophenanalyse, wies darauf hin, dass es schlichtweg kaum möglich sei, Zölle für Filme wirksam umzusetzen.

Seine Einschätzung lautet, dass eine Alternative darin bestünde, US-Studios steuerliche Förderung oder direkte Subventionen anzubieten, um höhere Produktionskosten im Inland auszugleichen. Bereits auf Bundesstaatsebene gibt es solch erfolgreiche Modelle. Staaten wie Kalifornien oder Georgia haben seit Jahren Programme aufgelegt, die Filme und Fernsehproduktionen steuerlich fördern und damit Arbeitsplätze sichern. Diese Programme locken Studios mit finanziellen Anreizen, was sich nachhaltig auf die regionale Filmwirtschaft auswirkt. Allerdings fehlt bislang ein landesweiter, bundesweiter Rahmen, der Hollywood in seiner Gesamtheit unterstützt.

Prominente Hollywood-Gewerkschaften äußerten sich zurückhaltend, machten jedoch deutlich, dass sie offen für konkrete Vorschläge sind, die der Branche helfen. Dabei betonten die Vertreter von SAG-AFTRA und der Gewerkschaft IATSE die Notwendigkeit, Grenzen und Mitgliedschaften in Nachbarländern wie Kanada nicht zu gefährden. Der nordamerikanische Filmmarkt ist eng verflochten, und ein starrer Protektionismus könnte negative Folgewirkungen mit sich bringen. In den Tagen nach Trumps Ankündigung hielten mehrere demokratische Politiker sowie Landesvertreter entgegen, dass ein nationales Steueranreizprogramm eine realistischere und wirtschaftlich sinnvollere Lösung sei. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom befürwortet beispielsweise ein Bundesprogramm in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar, das speziell darauf abzielen würde, die heimische Filmproduktion zu fördern.

US-Senator Adam Schiff äußerte sich in dieselbe Richtung und warnte vor den potenziell schädlichen Konsequenzen pauschaler Zölle. Die Debatte zeigt exemplarisch, wie komplex die Filmindustrie und ihre globalen Produktionsketten mittlerweile sind. Einheitliche Zölle oder Regeln sind schlicht nicht anwendbar, ohne den Produktionsfluss empfindlich zu stören. Gleichzeitig ist das Ziel, amerikanische Arbeitsplätze zu schützen und die Filmbranche zu stärken, nachvollziehbar und notwendig. Hier kommen strategisch geplante Förderungen, auch in Kooperation mit internationalen Partnern und durch gemeinsame Koproduktionen, ins Spiel.

Darüber hinaus benötigen die US-amerikanischen Filmstudios Anreize, nicht nur für Dreharbeiten, sondern auch für Postproduktion, Spezialeffekte und digitale Innovationen, um der globalen Konkurrenz standzuhalten. Die jüngsten Veränderungen hin zu Streaming-Anbietern erhöhen den Druck auf traditionelle Studios, kosteneffizient und zugleich kreativ zu agieren. Die aktuelle Lage zeigt, dass reine Handelspolitik allein kaum als Allheilmittel taugt, um Hollywood zu neuem Glanz zu verhelfen. Vielmehr müssen umfassende Maßnahmen ergriffen werden, die auf unterschiedliche Sektoren und Berufszweige innerhalb der Branche zugeschnitten sind. Neben steuerlichen Anreizen könnten auch Investitionen in Ausbildung, in moderne Infrastruktur sowie in Forschung und Entwicklung von Filmtechnologien eine wichtige Rolle spielen.

Ein weiterer Aspekt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Fusionen und Besitzverhältnisse. Die Kontrolle großer Studios durch wenige Konzerne verändert die Dynamik des Marktes und wirkt sich auf die Produktion und Diversität der Inhalte aus. Eine gesunde und vielfältige Branchenlandschaft braucht daher auch politische Rahmenbedingungen, die Wettbewerb und Innovation fördern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trumps vorgeschlagener 100-prozentiger Zoll auf im Ausland produzierte Filme zwar motiviert von dem berechtigten Wunsch, amerikanische Arbeitsplätze zu schützen, in der Praxis jedoch kaum umsetzbar ist und möglicherweise große negative Effekte mit sich bringen würde. Die bessere Alternative liegt in einem durchdachten Fördersystem, das kreative Leistungen, Produktion und die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten nachhaltig fördert.

Nationale Steueranreize, die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und internationale Kooperationen können Hollywood helfen, nicht nur zu überleben, sondern sich für die Zukunft neu aufzustellen und weltweit konkurrenzfähig zu bleiben. Die Diskussion um die Zukunft von Hollywood ist zugleich eine Diskussion über die wirtschaftliche Kultur und den kreativen Wohlstand der USA insgesamt. Innovative Konzepte, die gleichermaßen wirtschaftliche Interessen und künstlerische Freiheiten fördern, können den amerikanischen Film weltweit wieder nach vorne bringen, ohne dabei auf unrealistische Handelsbeschränkungen zu setzen. Die Branche, die bereits für Millionen von Arbeitsplätzen und Milliarden Dollar an Umsätzen sorgt, wird nur dann wirklich erfolgreich revitalisiert, wenn Politik und Wirtschaft gemeinsam an smarten, zukunftsorientierten Lösungen arbeiten.