Die majestätischen Berge Colorados ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Abenteuerlustige, Profi- und Freizeitsportler an, die die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten nutzen, die diese Region zu bieten hat. Ob Skifahren, Snowboarden, Mountainbiken oder Klettern – der Herzschlag des Berglebens schlägt schnell und rasant. Doch genau diese Leidenschaft für körperliche Abenteuer geht oft mit einem erheblichen Risiko für traumatische Hirnverletzungen (Traumatic Brain Injuries – TBI) einher. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt und zu anderen Regionen in Colorado sind die Zahlen von Hirnverletzungen besonders in den Bergen hoch und steigen weiterhin an. Diese Entwicklung wirft wichtige Fragen rund um Prävention, Behandlung und Aufklärung auf.

Traumatische Hirnverletzungen sind Verletzungen des Gehirns, die durch eine äußere Kraft, wie einen Schlag, einen Sturz oder eine heftige Erschütterung, verursacht werden. Besonders in den Gebirgsregionen, wie im Summit County und den angrenzenden Regionen, sind die Bedingungen ideal für Unfälle, die dieses Risiko erhöhen. Die Kombination aus steilen Hängen, eisigen Flächen, unvorhersehbaren Wetteränderungen und der oft herausfordernden Geländeform führen zu häufigen Stürzen und Kollisionen, die das Gehirn stark schädigen können. Statistiken des Brain Injury Association of Colorado zeigen, dass etwa 47 Prozent der traumatischen Hirnverletzungen durch Stürze bedingt sind. In den Bergen bedeuten diese Stürze oft einen Sturz von Felsen oder eine Kollision auf vereisten Bergpfaden.

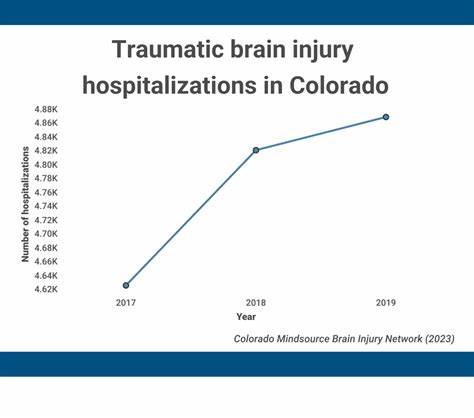

Zusätzlich spielen Unfälle mit direktem Aufprall oder auch Verkehrsunfälle, die durch die oft schmalen und kurvigen Bergstraßen begünstigt werden, eine bedeutende Rolle. Im Vergleich zum nationalen Durchschnitt erreichen die Bergregionen des Bundesstaates Colorado eine deutlich höhere Zahl von Krankenhausaufnahmen und tödlichen Ausgängen infolge von TBI. Das Bergleben fördert eine Kultur der Risikobereitschaft, und viele Einwohner und Besucher nehmen die Gefahr von Verletzungen in Kauf, um das alpine Abenteuer zu erleben. Diese Kultur ist eng verbunden mit Jugenderfahrungen und professionellen Sportkarrieren, wie das Beispiel von Drew Petersen zeigt, einem Profi-Skifahrer aus dem Herzen der Rocky Mountains, der eine lange Geschichte von traumatischen Hirnverletzungen und deren Folgen hat. Trotz der immer populärer werdenden Helmtragepflicht, die von rund 90 Prozent der Skifahrer und Snowboarder mittlerweile eingehalten wird, bleiben Köpfe und Gehirne eine fragile Komponente.

Helme können zwar lebensbedrohliche Risiken verringern und schwere Kopfverletzungen abmildern, verhindern aber nicht in jedem Fall Gehirnerschütterungen oder chronische Traumata. Petersen selbst beschreibt beispielsweise, wie er trotz Helms mehrere schwere Gehirnverletzungen erlitt, die sein Leben und seine Karriere maßgeblich beeinflussten. Viele Menschen lassen sich durch solche Geschichten aber nicht von gefährlichen Aktivitäten abhalten. Eine weitere Herausforderung beim Umgang mit traumatischen Hirnverletzungen in den Bergen ist die verzögerte medizinische Versorgung. Bergregionen sind oft ländlich geprägt, die Krankenhäuser und Spezialkliniken weit entfernt.

Wenn auch Notfallzentren wie das CommonSpirit St. Anthony Summit Hospital eine beachtliche Zahl von TBI-Patienten jährlich aufnehmen, gestaltet sich die langfristige Rehabilitation und Therapie oft schwierig. Zudem ist das Bewusstsein für die Symptome einer traumatischen Hirnverletzung, etwa Gedächtnisprobleme, Koordinationsstörungen, Sprachbeeinträchtigungen, Migräne und mentale Veränderungen, nicht immer ausreichend verbreitet. Einige Betroffene ignorieren anfängliche Symptome oder stellen sich nicht rechtzeitig in Behandlung, was die Heilungsprozesse erheblich verlangsamt oder verschlechtert. Die Folgen einer traumatischen Hirnverletzung gehen weit über das unmittelbar Sichtbare hinaus und reichen tief in die mentale Gesundheit der Betroffenen hinein.

Viele Menschen erleben nach einer solchen Verletzung Ängste, Depressionen, Identitätsverlust und Ungewissheit über ihre Zukunft. Dies stellt psychologische Fachkräfte in den Bergregionen vor große Herausforderungen, da die Bewohner oft mit traditionellen Vorstellungen von Stärke und Selbständigkeit kämpfen. Therapien, psychosoziale Begleitung und medikamentöse Behandlungsansätze können hier unterstützend wirken, dennoch benötigen viele Betroffene ein Netzwerk aus spezialisierten Fachkräften, das gerade in ländlichen Regionen schwer aufzubauen ist. Während die medizinische Forschung noch daran arbeitet, wie sich Höhenlage und alpine Bedingungen auf die Heilung von Hirnverletzungen auswirken, wächst die Erkenntnis, dass besonders Prävention und robuste Sicherheitskonzepte in den Bergaktivitäten eine zentrale Rolle spielen. Schulen, Gemeinden und Sportverbände in Colorado intensivieren ihre Bemühungen, Aufklärung über die Gefahren und Anzeichen von TBI zu betreiben und entsprechende Schutzmaßnahmen zu fördern.

Innovative Ansätze, wie speziell auf Bergregionen zugeschnittene Sicherheitsprotokolle bei Sportveranstaltungen, waren bereits erfolgreich und können als Modell für weitere Regionen dienen. Das Risiko von wiederholten Hirnverletzungen ist insbesondere bei Menschen hoch, die beruflich oder freizeitlich ständig in gefährlichen Situationen unterwegs sind. Eine zweite Verletzung in engem zeitlichem Abstand zur ersten kann zu schwerwiegenden und langanhaltenden gesundheitlichen Schäden führen. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer bewussten Erholungspause und gezielter medizinischer Überwachung, um dauerhafte Folgeschäden zu verhindern. Die gesellschaftlichen Auswirkungen sind ebenfalls beträchtlich.

Traumatische Hirnverletzungen bedeuten nicht nur persönliche Schicksalsschläge, sondern auch eine wirtschaftliche Belastung für das Gesundheitswesen und die Gemeinden. Die Kosten für Notfallversorgung, Rehabilitation und Langzeitpflege sind erheblich, während gleichzeitig die Betroffenen und ihre Familien oft mit den psychologischen und sozialen Folgen kämpfen. In diesem Kontext sind landesweite Programme, finanzielle Unterstützung und spezialisierte Rehabilitationszentren eine wichtige Investition in die Zukunft der Bergregionen Colorados. Abschließend lässt sich sagen, dass traumatische Hirnverletzungen in Colorados Bergen eine ernstzunehmende Gesundheitskrise darstellen, die über das normale Maß hinausgeht. Die Kombination aus der weitverbreiteten Leidenschaft für Berg- und Extremsportarten, herausfordernden natürlichen Bedingungen und ländlicher Infrastruktur bedingt ein erhöhtes Unfallrisiko.

Durch verstärkte Prävention, Aufklärung und eine bessere medizinische Versorgung sowie psychologische Begleitung können jedoch Risiken reduziert und Lebensqualität für Betroffene verbessert werden. Die Geschichten von Menschen wie Drew Petersen verdeutlichen die Dringlichkeit und Notwendigkeit, das Thema „Traumatische Hirnverletzungen in den Colorado-Bergen“ nicht nur als medizinische Herausforderung, sondern auch als gesellschaftliches Anliegen zu begreifen und entschlossen anzugehen.