Krebsentwicklung ist ein komplexer Prozess, der durch verschiedene genetische und epigenetische Veränderungen in Zellen ausgelöst wird. Trotz der weiten Verbreitung von onkogenen Mutationen in gesunden Geweben wird nur eine kleine Anzahl dieser Zellen tatsächlich zu bösartigen Tumoren. Ein zentraler Aspekt, der diese Diskrepanz erklärt, ist die Dauer des Zellzyklus, also wie schnell eine Zelle sich teilt und repliziert. Neueste Studien belegen, dass diese Zellzyklusdauer maßgeblich darüber entscheidet, ob eine Zelle anfällig für eine onkogene Transformation ist oder nicht. Der Zellzyklus umfasst mehrere Phasen, in denen eine Zelle wächst, ihre DNA repliziert und schlussendlich in zwei Tochterzellen aufgeteilt wird.

Die Gesamtdauer dieses Zyklus variiert stark zwischen verschiedenen Zelltypen und Geweben. Besonders bemerkenswert ist, dass Zellen, die einen verkürzten Zellzyklus aufweisen, eine höhere Anfälligkeit für Tumorbildung besitzen. Dieses Phänomen wurde erstmals in Retinoblastom-Modellen, bei denen die Tumorsuppressorgene Rb1 (Rb) und p107 (Rbl1) inaktiviert wurden, systematisch aufgezeigt. Im Gehirn und in anderen Organen zeigen Zellen mit kurzen Zellzyklen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Transformation in Richtung Krebs zu durchlaufen, während Zellen mit längeren Zellzyklen eher resistent gegen eine solche Veränderung sind. Besonders in der Retina konnte nachgewiesen werden, dass die Zellen der Amakrinlinie – jene, die die Tumorursprünge darstellen – eine deutlich kürzere Zellzyklusdauer haben als andere Zelltypen wie die horizontalen oder Müller-Gliazellen, die trotz der gleichen Mutationen nicht entarten.

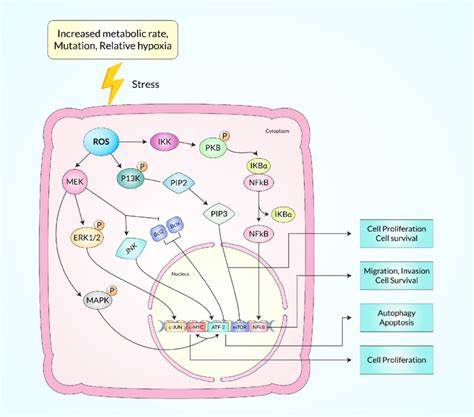

Das bedeutet, dass zwar mehrere Krebsmerkmale, wie fehlende Apoptose, Seneszenz oder Immunüberwachung, beobachtet werden, diese jedoch nicht allein für die Krebsentwicklung verantwortlich sind. Stattdessen spielt die tatsächliche Geschwindigkeit, mit der sich Zellen teilen, eine entscheidende Rolle. Zellen mit einem kurzen Zellzyklus durchlaufen die Phasen G1, S, G2 und M schneller, wodurch eine häufung von Mutationen oder Fehlern in der Zellteilung wahrscheinlicher wird und die Kontrolle durch Tumorsuppressor-Mechanismen schneller umgangen werden kann. Analysen auf molekularer Ebene haben gezeigt, dass der SKP2–p27–CDK2/CDK1-Signalweg ein zentraler Regulator der Zellzyklusdauer ist. SKP2 ist Teil eines Ubiquitin-Ligase-Komplexes, der den CDK-Inhibitor p27 abbaut.

Durch die Hemmung von SKP2 oder die Stabilisierung von p27 kann die Zellzyklusdauer verlängert und das Tumorwachstum blockiert werden, ohne die klassischen Hallmarks des Krebses wie Apoptose oder Seneszenz zu beeinflussen. Dies macht diese Achse zu einem vielversprechenden therapeutischen Ziel. Interessanterweise konnte der Schutz vor Tumorentwicklung durch eine Verlängerung der Zellzyklusdauer in verschiedenen Tumormodellen gezeigt werden, die unterschiedliche Organe und Krebsarten betreffen. So wurde diese Beziehung nicht nur im Retinoblastom, sondern auch im Hypophysentumor, im Lungenkarzinom sowie bei Tumoren, die auf Mutationen in KRAS oder BRAF beruhen, beobachtet. Unabhängig vom Tumortyp oder der zugrundeliegenden genetischen Mutation war stets jener Zelltyp am empfänglichsten für eine Tumorbildung, der den kürzesten Zellzyklus aufwies.

Diese Entdeckung hat weitreichende Konsequenzen für das Verständnis der Krebsentstehung und die Entwicklung von Präventions- und Therapiestrategien. Da herkömmliche Tumortherapien vor allem auf die Schädigung schnell teilender Zellen abzielen, eröffnet sich der Blick darauf, wie die natürliche Zellzyklusdauer die Anfälligkeit gegenüber einer maligne Transformation reguliert. Die modulierung dieses Parameters könnte in Zukunft ein neues Instrument zur Krebsprävention darstellen, insbesondere bei Patienten mit erhöhter genetischer Risikoanfälligkeit. Darüber hinaus erklärt die Erkenntnis, warum selbst Zellen mit onkogenen Mutationen in vielen Fällen nicht entarten: ein längerer Zellzyklus bietet möglicherweise mehr Zeit und Möglichkeiten für Reparatur- und Kontrollmechanismen wie DNA-Repair und Zellzyklusarrest, die zellulären Transformationen entgegenwirken. Somit ist die Zellzyklusdauer mehr als nur ein simpler Indikator für Zellteilung, sondern ein kritischer Faktor, der mit der zellulären Umgebung und genetischen Ausstattung unmittelbar verknüpft ist.

Methodisch beruhen diese Erkenntnisse auf fortschrittlichen Modellen wie genetisch veränderten Mäusen, in denen Tumorsuppressorgene gezielt ausgeschaltet werden, sowie auf innovativen Techniken zur Messung der Zellzyklusdauer durch zeitversetzte Doppelmarkierungen mit EdU und BrdU. Einzelzell-RNA-Sequenzierungen ergänzen das Bild, indem sie die Veränderung von Zellpopulationen und Zellzyklen detailliert sichtbar machen. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis ist, dass sowohl Tumor-suppressive Mutationen als auch therapeutische Interventionen, die die Zellzyklusdauer verlängern, effektiv das Tumorwachstum hemmen können, ohne mit Nebenwirkungen wie erhöhter Zellsterblichkeit oder Immunreaktionen einherzugehen. Dies eröffnet vielversprechende Perspektiven für Therapien mit geringerer Toxizität. Trotz dieser vielversprechenden Ansätze ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein kurzer Zellzyklus allein nicht zwangsläufig Krebs verursacht.

Schnelle Zellteilung findet auch in gesunden Geweben statt, etwa während der embryonalen Entwicklung. Daher ist die Zellzyklusdauer als Teil eines komplexen Netzwerks von Faktoren zu betrachten, die zusammenspielen, um die Krebsentstehung zu fördern oder zu verhindern. Zukünftige Forschungen könnten sich darauf konzentrieren, wie andere zelluläre Prozesse in Verbindung mit dem Zellzyklus die Transformation beeinflussen und inwieweit die Therapie zur Verlängerung des Zellzyklus in klinischen Studien anwendbar ist. Ebenso interessant sind Untersuchungen, wie sich Umwelteinflüsse und epigenetische Veränderungen auf die Zellzyklusdauer und somit auf das Krebsrisiko auswirken. Zusammenfassend verdeutlichen die aktuellen Erkenntnisse, dass die Zellzyklusdauer ein unterschätztes, aber äußerst wichtiges Kennzeichen für die Transformation von Zellen in Krebszellen darstellt.

Dieses Wissen erweitert unser Verständnis von Tumorentstehung und kann den Weg für neuartige, zielgerichtete und präventive Therapiekonzepte ebnen, die an den tief verwurzelten Mechanismen der Zellteilung ansetzen.