Die Erhaltung und Restaurierung historischer Gemälde stellt Museen, Restauratoren und Kulturinstitutionen weltweit vor immense Herausforderungen. Traditionelle Restaurationsmethoden, insbesondere das manuelle Übermalen beschädigter Stellen, sind extrem zeitaufwendig und kostenintensiv. In vielen Fällen führen diese hohen Aufwände dazu, dass wertvolle Kunstwerke trotz Beschädigungen größtenteils im Depot lagern und der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Doch die Digitalisierung bringt revolutionäre Veränderungen in diesen Bereich, die das Restaurieren von Gemälden grundlegend transformieren können. Eine der jüngsten und vielversprechendsten Innovationen ist die Nutzung digital konstruierter Masken, die physisch auf das Gemälde aufgebracht werden.

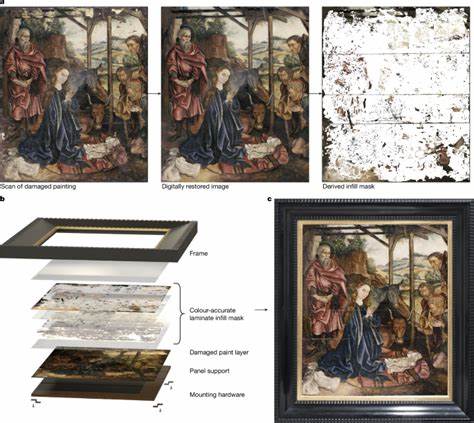

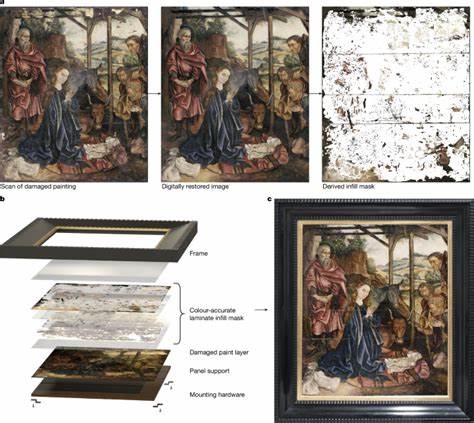

Dieser Ansatz verspricht eine schnelle, reversible und visuell beeindruckende Restaurierung, die die Grenzen traditioneller Methoden drastisch erweitert. Die Technik wurde kürzlich an einem stark beschädigten spätmittelalterlichen Ölgemälde erprobt und macht Hoffnung für zahlreiche weitere Werke, die bisher als konservatorisch vernachlässigbar galten. Der Schlüssel zu dieser Innovation liegt in der Kombination aus hochauflösender digitaler Bildanalyse, fortschrittlicher Farbpigmentdrucktechnologie und einem ethisch fundierten Restaurationsprinzip. Bevor der eigentliche Restaurationsprozess beginnt, wird das beschädigte Gemälde mit modernster Technik digital erfasst. Hochauflösende Scans liefern genaue Farbinformationen und Details der zerstörten Bereiche.

Mithilfe spezieller Algorithmen werden Verluststellen identifiziert und analysiert. Dabei geht es nicht nur um die quantifizierbare Größe der Schäden, sondern vor allem um die visuelle Wahrnehmung der Schäden durch den menschlichen Betrachter. Denn eine Restaurierung soll in der Regel nicht nur die physische Integrität wiederherstellen, sondern auch die optische Wirkung des Kunstwerks bewahren oder verbessern. In diesem Kontext ist die digital konstruierte Maske entscheidend. Sie entsteht aus den gesammelten Bilddaten und wird als eine Art reversibles Laminat hergestellt.

Diese Laminate umfassen eine bilayerartige Struktur: eine Farbschicht, die hochpräzise die Farben des Originals widerspiegelt, und eine transparente Schutzfolie aus Polymer, die das darunterliegende Gemälde nicht beeinträchtigt. Die Besonderheit dieser Maske ist, dass sie auf den Millimeter genau an den beschädigten Stellen positioniert wird. Das Ergebnis ist eine detailgetreue und natürliche Farbintegration in die Gesamtkomposition. Die Produktion der Masken erfolgt über moderne Digitaldruckverfahren, die bis zu mehr als 57.000 verschiedene Farbnuancen präzise reproduzieren können.

Dies erlaubt es, selbst feinste Farbverläufe und Schatten exakt wiederherzustellen. Die so hergestellte Maske wird dann passgenau auf die beschädigten Bereiche aufgebracht. Die eigentliche physische Applikation ist mit knapp 3,5 Stunden überraschend schnell abgeschlossen und somit um ein Vielfaches effizienter als vergleichbare manuelle Restaurationsprozesse, die sich über Monate ziehen können. Neben der Zeitersparnis ist auch die Umweltbilanz des Verfahrens beachtlich, da weniger Materialverbrauch und geringerer Energieeinsatz nötig sind. Ein wichtiger Aspekt der digitalen Maskenrestaurierung ist die Rückbaubarkeit.

Die Laminatschichten können mit geeigneten Lösungsmitteln leicht und ohne Beschädigung des Originalgemäldes wieder entfernt werden. Dies entspricht den ethischen Grundprinzipien der Kunstrestauration, die eine jederzeitige Rückführung in den ursprünglichen Zustand ermöglichen sollen. Die ethische Komponente wurde dabei auch technisch auf die Erstellung der digitalen Maske übertragen. Dabei wird nicht nur die farbliche Originaltreue angestrebt, sondern auch bewusst abgewogen, wie der visuelle Effekt auf den Betrachter wirkt. Dies bedeutet, dass z.

B. jede Überfüllung der beschädigten Stellen minimiert wird, um Überrestaurierung oder falsche optische Schwerpunkte zu vermeiden. Die entwickelten Algorithmen berücksichtigen also eine Art „visuelle Schadenstoleranz“ und erlauben die Modellierung eines idealen Gleichgewichts zwischen Erhalt des Originals und ästhetischer Vollendung. Die Anwendung dieses Ansatzes am Beispiel eines spätmittelalterlichen Gemäldes aus dem Umlauf des sog. „Master of the Prado Adoration“ zeigt das enorme Potenzial des Verfahrens.

Das Bild war durch jahrhundertlange Alterung, Holzverzug und physische Beschädigungen stark beeinträchtigt, mit über 5.600 Verluststellen auf mehr als 66.000 mm² Fläche. Die digitale Maske erzeugte eine nahezu perfekte optische Rekonstruktion, die nicht nur die beschädigten Stellen unsichtbar machte, sondern auch eine vorher simulierte Vorschau ermöglichte. Durch die digitale Simulation vor der physischen Applikation erlangen Restauratoren eine bislang nicht dagewesene Kontrolle und Flexibilität.

Alternativpläne können schnell ausprobiert und visuell bewertet werden, bevor Eingriffe an der teuren und empfindlichen Originalsubstanz vorgenommen werden. Neben der Zeit- und Kostenersparnis bedeutet dies eine völlig neue Qualität der Restaurationsplanung und Kunstkommunikation. Der Ansatz eröffnet damit auch neue Perspektiven für Museen und Sammlungen, die mit großen Lagermengen unzugänglicher Werke konfrontiert sind. Schätzungen zufolge liegen rund 70 Prozent der Gemälde in institutionellen Sammlungen aufgrund der restaurativen Anforderungen im Depot. Die digitale Maskentechnologie könnte viele dieser Gemälde einer neuen Nutzung und Öffentlichkeit zuführen, indem kostspielige und aufwändige Übermalungen entfallen.

Diese Möglichkeit ist für Kulturinstitutionen mit begrenztem Budget besonders attraktiv. Es sind auch Probleme und Herausforderungen zu beachten. Noch sind die Einsatzbereiche vergleichsweise kleinflächig und für großflächigen Einsatz muss die Technologie weiter skalieren. Außerdem sind die psychologischen und kuratorischen Perspektiven hinsichtlich des Einsatzes einer „aufgeklebten“ Restaurationsschicht noch nicht abschließend diskutiert. Das Restaurierungskonzept muss sensibel im Kontext von Künstlerintention, musealer Ethik sowie Aufbewahrungstraditionen eingesetzt werden.

Dennoch zeigt die Studie, dass digitale Technologien und physische Restaurierung zukünftig enger verschmelzen und traditionelle Grenzen überwinden können. Durch hochpräzisen digitales Scanning, ausgefeilte Bildverarbeitungsalgorithmen und innovative Materialschichten lässt sich die Originalsubstanz schonen, während gleichzeitig die optische Wirkung des Kunstwerks unverändert erlebbar bleibt. Damit ebnet die Methode einen vielversprechenden Weg für die Konservierung des kulturellen Erbes im digitalen Zeitalter. Zusätzlich erleichtern frei zugängliche Daten und Open-Source-Software den Zugang für Forschung und Praxis. Die bereitgestellte Programmierung zur Maskenkonstruktion ermöglicht eine Nachnutzung und Weiterentwicklung der Methode in anderen Kontexten.

Angesichts globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit bietet diese effiziente und schonende Restaurierungsmethode auch ökologische Vorteile. Weniger Materialverbrauch, kürzere Arbeitszeiten und eine reduzierte CO2-Bilanz zeigen, wie sich Kunstschutz mit Nachhaltigkeit verbinden lässt. Insgesamt steht die physische Restaurierung mit digital konstruierten Masken exemplarisch für die neue Generation der Kulturtechnologien. Sie verbindet die Präzision und Flexibilität digitaler Werkzeuge mit handwerklicher Sorgfalt und ästhetischem Feingefühl. Diese Symbiose eröffnet Chancen, das künstlerische Erbe der Menschheit für zukünftige Generationen lebendig zu erhalten und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Für Kunstliebhaber, Restauratoren und museale Institutionen markiert sie den Beginn einer neuen Ära, in der Digitalisierung nicht nur Visualisierung sondern auch aktive physische Wiederherstellung ermöglichen kann. Die Innovationskraft dieser Methode sollte weiter erforscht und breit etabliert werden. So kann die digitale Restaurierung mit physischen Masken zum Standardwerkzeug eines integrativen und zukunftsfähigen Kulturerhalts werden – schnell, präzise, reversibel und ethisch verantwortbar.