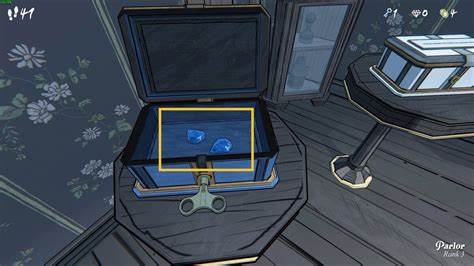

Das Blue Prince Parlor-Rätsel fasziniert seit jeher Liebhaber von Logikrätseln und Denkspielen. Diese Art von Parlor-Rätsel setzt auf Aussagen, die in drei verschiedenfarbigen Boxen enthalten sind: blau, weiß und schwarz. Jede dieser Boxen liefert Hinweise, die gemeinsam die Position eines geheimen Schatzes – den Preis – enthüllen. Was auf den ersten Blick nach klassischem Rätseln aussieht, kann mit moderner Informatik und Logik auf eine ganz neue Stufe gehoben werden. Dabei wird die Verbindung zwischen natürlicher Sprache, formaler Logik und algorithmischer Lösungsfindung genutzt, um sowohl das Verstehen als auch das Erstellen solcher Rätsel zu automatisieren.

Diese Herangehensweise macht sie nicht nur für Entwickler interessant, sondern auch für Hobby-Logiker und Spieleautoren, die ihre Kreativität mit einem soliden technischen Fundament verbinden wollen. Der Kern des Blue Prince-Rätsels liegt in der Zuordnung von Wahrheitswerten zu den einzelnen Aussagen auf den Boxen. Beispielsweise kann definiert werden, dass eine box mit einer wahren Aussage gekennzeichnet ist, eine andere mit einer falschen Aussage. Ebenso können die Aussagen selbst aufeinander referenzieren, etwa wenn eine schwarze Box behauptet, die weiße Box enthielte die Wahrheit. Das wichtigste Prinzip dabei ist, dass immer mindestens eine Box eine wahre Aussage macht und eine andere eine falsche.

Zudem befindet sich der Schatz genau in einer der Boxen. Aus dieser Logikkombination lässt sich eine Menge an Bedingungen ableiten, die zusammen betrachtet eine eindeutige Lösung ergeben. Um solche Rätsel maschinell zu lösen, wird die Verbindung zur formalen Logik hergestellt. Die Aussagen auf den Boxen werden formalisiert und in logische Formeln übersetzt. Zum Beispiel kann definiert werden, dass die Aussage der blauen Box wahr ist, wenn entweder die blaue Box die Wahrheit sagt und den Schatz enthält, oder die weiße Box wahr ist und den Schatz enthält, oder die schwarze Box wahr ist und den Schatz enthält.

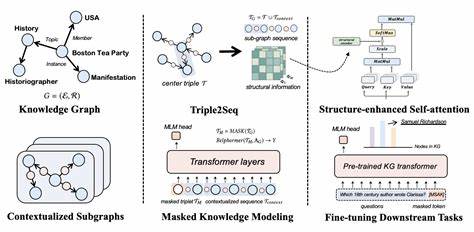

Entsprechend werden auch die anderen Aussagen formal ausgedrückt. Durch diese Abstraktion ist es möglich, mit logischen Operatoren wie Und, Oder und Nicht zu arbeiten und ein System zu schaffen, das alle möglichen Wahrheitsbelegungen untersucht, bis es eine konsistente Lösung findet. Ein entscheidender Schritt in der Automatisierung ist der Übergang von der natürlichen Sprache der Rätsel zur formalisierten Logik. Hier kommen Parser-Kombinatoren zum Einsatz. Ein Parser ist ein Programm, das Text analysiert und in eine strukturierte Form überführt, die von Computern verarbeitet werden kann.

Der genutzte Ansatz besteht darin, einen sogenannten Partial-Parse zu definieren, der jeweils den interpretierbaren Teil eines Texts und den noch verbliebenen Rest repräsentiert. Auf dieser Grundlage wird ein Parser-Modell in JavaScript entwickelt, das Buchstabenketten analysieren, passende Statements erkennen und mit Zusatzfunktionen wie Optionalität oder Alternativen arbeiten kann. Die Erstellung eines Parsers für das Blue Prince Parlor-Rätsel erfordert es, die verschiedenen Arten von Aussagen zu identifizieren. So werden beispielsweise Adjektive wie „ist wahr“ oder „enthält die Edelsteine“ erkannt, ebenso Farben wie blau, weiß oder schwarz, und speziellere Aussagen wie „nur eine Box ist wahr“ oder „die Edelsteine sind in der weißen Box“. Durch Kombinationen dieser Parser-Elemente entstehen komplexe Satzteile, die die einzelnen Boxaussagen repräsentieren.

Ein wichtiger Vorteil ist die Verwendung der map-Funktion, die es erlaubt, einfache Textstrings direkt in semantisch bedeutungsvolle Objekte zu übersetzen, die dann leichter in logische Formeln umgesetzt werden können. Der nächste Schritt besteht darin, die durch den Parser erzeugte Struktur in logische Ausdrücke umzuwandeln, die von einem Solver interpretiert werden können. Die Transformation erfolgt durch sogenannte Build-Funktionen, die gezielt den jeweiligen Box-Kontext berücksichtigen und anhand des Statement-Typs passende logische Variablen oder Kombinationen daraus auswählen. Dabei muss die Logik so aufgebaut sein, dass die Bedingungen „nur eine Box ist wahr“ und „der Schatz befindet sich genau in einer Box“ korrekt wiedergegeben werden. Die Kombination und Negation von Wahrheitswerten werden ebenfalls entsprechend umgesetzt, um die eindeutige Lösung herzuleiten.

Das Ergebnis der automatischen Umwandlung lässt sich mit einem Logiksolver überprüfen. Dieser durchläuft alle möglichen Belegungen der Wahrheitswerte und findet jene, die alle formulierten Bedingungen erfüllen. So liefert die Maschine letztlich die Antwort, welche Box den Schatz enthält. Dieses Verfahren erlaubt es, Rätsel beliebiger Komplexität in der vorgegebenen Struktur zuverlässig zu lösen und garantiert eine eindeutige Interpretation der Aussagekombinationen. Ein besonders faszinierender Aspekt dieser Technik ist die Möglichkeit, das System nicht nur zum Lösen sondern auch zum Generieren von Rätseln zu verwenden.

Da der Parser sehr abstrakt angelegt ist, können die einzelnen Komponenten umgedreht und als Generatoren genutzt werden. Diese erzeugen syntaktisch gültige Rätseltexte, die den definierten Grammatikregeln entsprechen. Zwar garantiert dies nicht automatisch die Einhaltung aller Spielregeln oder die Eindeutigkeit einer Lösung, aber in Kombination mit dem Solver lassen sich so automatisch nur sinnvolle und lösbare Rätsel ausspucken. Die Erstellung eigener Parser-Generatoren nutzt dabei spezielle Versionen der Partial-Parse-Objekte, die beim Verbinden von Aussagen Zeichenketten zusammenfügen, statt komplexe Baumstrukturen. Das sorgt dafür, dass fortlaufend komplette, lesbare Sätze aus den einzelnen Komponenten kombiniert werden können.

Die komplette Pipeline wird so zu einem mächtigen Werkzeug: von der sprachlichen Beschreibung über die logische Interpretation bis zur Lösung und automatischen Erstellung von neuen Rätseln. Natürlich stößt die Methode bei zunehmender Anzahl von Regeln und Puzzleelementen schnell an Grenzen, da die Anzahl der möglichen Kombinationen exponentiell wächst. Um dennoch praktikabel zu bleiben, sind Sampling-Verfahren denkbar, die aus der riesigen Menge möglicher Puzzles nur repräsentative Beispiele auswählen. Dadurch bleibt die Generierung von abwechslungsreichen und validen Rätseln auch in komplexeren Szenarien möglich. Darüber hinaus kann die Methode erweitert werden, um mehrere Aussagen pro Box zu verarbeiten oder anspruchsvollere sprachliche Konstruktionen abzubilden.

Das erfordert jedoch eine erweiterte Spielregelbasis und eine verfeinerte logische Repräsentation. Die Grundstruktur an Parsing, Transformieren und Lösen bleibt dabei erhalten und bietet eine robuste Grundlage für weiterführende Entwicklungen. Die Bedeutung dieser automatisierten Herangehensweise geht über bloßes Rätsellösen hinaus. Für Spieleentwickler, die eigene Logikrätsel in Projekten implementieren wollen, bietet sie ein Werkzeug zur Verifikation ihrer Designs. So können in der Entwicklungsphase Fehler in den Puzzle-Bedingungen frühzeitig erkannt und behoben werden.

Im Bildungsbereich ermöglicht ein solches System das Erlernen von Logik und formaler Sprache durch spielerisches Experimentieren und sofortiges Feedback. Insgesamt zeigt die Automatisierung des Blue Prince Parlor-Rätsels eindrucksvoll, wie tiefgehende Computerwissenschaft und klassische Denksportaufgaben miteinander verschmelzen können. Die Kombination aus Parser-Kombinatoren, logischer Formelsynthese und Lösungsalgorithmen schafft eine flexible Plattform, die sowohl das Verstehen als auch das Erzeugen von Rätseln entscheidend erleichtert. Mit weiterem Ausbau der Grammatik und Steigerung der Ausdrucksstärke eröffnet sich eine faszinierende Welt voll automatisch generierter, logisch konsistenter Denkspiele – eine Perspektive mit großem Potenzial für Rätselenthusiasten und Entwickler gleichermaßen.

![AI still tells terrible financial advice [pdf]](/images/9B9E5D12-992F-45C3-93AF-35BAAA884C9C)