Das Konzept des Minimum Viable Product, oder kurz MVP, hat in den letzten Jahren die Produktentwicklung maßgeblich geprägt. Ursprünglich aus der Lean-Startup-Bewegung stammend, sollte ein MVP helfen, die zu Grunde liegende Produktidee schnell zu validieren, ohne gleich eine vollständige Version zu bauen. Doch inzwischen hat sich aus diesem Ansatz eine weit verbreitete Fehlinterpretation entwickelt, die Teams in eine sogenannte Build-Falle treibt, die Innovation und schnelles Lernen behindert. Statt den Fokus auf das wahre Ziel – nämlich herauszufinden, ob ein Produkt oder eine Lösung echten Kundennutzen stiftet – verliert sich der MVP-Gedanke meist in der Entwicklung eines rudimentären, aber dennoch komplexen Produktblocks. Hier setzt der neue Ansatz des Value Hypothesis Testing an, der nicht nur für Klarheit sorgt, sondern auch die Art und Weise, wie Produktteams denken und arbeiten, nachhaltig verändert.

Die Problematik beim klassischen MVP-Konzept liegt vor allem in der Interpretation des Begriffs. „Minimum“ wird häufig mit einem fast fertigen, aber eingeschränkten Produkt gleichgesetzt, während „Viable“ suggeriert, dass die Lösung funktional und nutzbar sein muss. Diese beiden Aspekte verleiten Teams dazu, mehr Zeit und Ressourcen in das Erstellen eines Prototyps zu investieren, der vermeintlich „bereit zum Einsatz“ ist, anstatt sich auf die Kernfrage zu konzentrieren: Liefert unsere Idee tatsächlich Wert für die Zielgruppe? Die Konsequenz ist, dass oft viele Funktionen rund um ein Produkt herum entwickelt werden, bevor überhaupt bewiesen ist, ob das Problem, das gelöst werden soll, für Kunden relevant ist. Ein weiteres Problem ist der psychologische Effekt, der mit dem Bau eines MVP einhergeht. Sobald ein Entwicklerteam oder eine Produktgruppe etwas Greifbares geschaffen hat, entsteht eine emotionale Bindung an dieses Ergebnis.

Es fühlt sich wie ein fertiges Produkt an, anstatt wie ein Experiment unter vielen. Dieser Ego-Effekt erschwert es, kritisch zu hinterfragen oder gar den Mut zu finden, bei negativen Testergebnissen das Konzept komplett zu verwerfen und neu zu denken. Doch gerade die Bereitschaft, Hypothesen offen zu testen und bei Nicht-Erfolg rasch zu pivotieren, ist essenziell für erfolgreiche Produktentwicklung. Hier kommt die Methode des Value Hypothesis Testing ins Spiel – eine konzeptionelle Umwandlung des MVP-Gedankens. Der Begriff lenkt die Aufmerksamkeit weg vom bloßen Produkt hin zu einem klar definierten Wertversprechen, das wir mit einer Lösung an Kunden adressieren wollen.

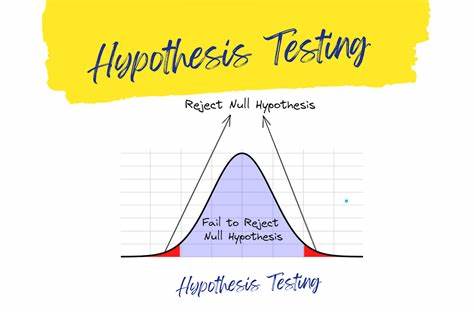

Anstelle eines „Minimum Viable Product“ geht es nun um das systematische Testen von Wertannahmen. Dabei wird vorab eine Hypothese formuliert, die beispielsweise lauten kann: „Wir glauben, dass berufstätige Eltern bereit sind, 20 Euro im Monat für vorgefertigte, gesunde Mahlzeiten zu bezahlen, weil sie Zeit sparen wollen.“ Anhand dieser Hypothese richtet sich der gesamte Test und die Validierung aus – und nicht darauf, wie viele Funktionen der Prototyp bereits bietet. Die Vorteile dieses Mindset-Shifts sind vielfältig. Zum einen schafft das Formulieren einer klaren Hypothese Transparenz.

Alle Beteiligten verstehen, was genau geprüft wird, und können sich auf messbare Kriterien einigen, die über bloße Aktivität hinausgehen. Man misst zum Beispiel nicht einfach Besuche auf einer Webseite, sondern etwa die Conversion-Rate oder die tatsächlich abgeschlossenen Käufe. Zum anderen fördert das Value Hypothesis Testing eine Kultur der Offenheit und Fehlerfreundlichkeit. Da die Hypothese bewusst als eine zu prüfende Annahme verstanden wird, steht der Lernprozess im Zentrum. Fehler oder negative Testergebnisse sind keine Niederlagen, sondern wertvolle Erkenntnisse, die helfen, den Produktfokus zu schärfen.

Dieser Ansatz führt außerdem zu einer Veränderung im Entwicklungsprozess. Statt monatelang Features zu entwickeln, bevor sie überhaupt echten Nutzen beweisen, begnügt sich das Team mit minimalen, oft nicht-technischen Experimenten. Dazu können etwa Landingpages, simulierte Bestellprozesse oder manuelle Concierge-Services gehören. Solche Tests sind schneller umgesetzt, ressourcenschonender und liefern aussagekräftige Daten über Kundeninteresse und Akzeptanz. Startup-Beispiele wie Dropbox, die ihr Angebot zunächst mit einem einfachen Erklärungsvideo testeten, zeigen, wie wirkungsvoll dieser Ansatz sein kann.

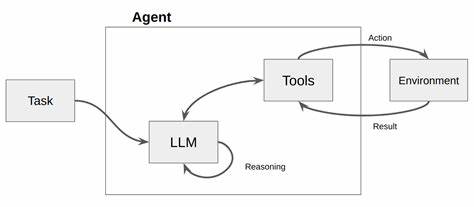

Ein komplex aufgebauter Prototyp wäre damals mit viel Aufwand verbunden gewesen und hätte nicht zwangsläufig mehr Erkenntnis gebracht. Zudem wirkt sich Value Hypothesis Testing positiv auf die Produkt-Roadmap aus. Während bei klassischen MVPs oft langfristige, starre Planungen dominieren, die sich an Feature-Listen orientieren, ermöglicht ein Fokus auf Hypothesentests und Lernzyklen viel größere Flexibilität. Produktmanager können ihre Ressourcen gezielter einsetzen, indem sie die wertvollsten und riskantesten Annahmen frühzeitig herausfiltern und priorisieren. Mit Tools wie Opportunity Trees lassen sich diese Risiken systematisch visualisieren und angehen.

Die Produktentwicklung wird so zu einem iterativen Prozess, in dem sich der Markt und die Kundenbedürfnisse ständig neu abbilden – anstatt in teure, vorab festgelegte Fahrpläne zu investieren. Ein noch wichtigerer Aspekt ist die Vermeidung des sogenannten Build Traps, bei dem das Verschieben von Features oder Funktionen als Fortschritt interpretiert wird. Viele Unternehmen belohnen schlicht die Menge der verbreiteten Features, nicht aber die tatsächliche Wertschöpfung für Kunden. Value Hypothesis Testing dagegen fordert einen kulturverändernden Blick, bei dem das Lernen und Validieren im Fokus stehen. Die Produktteams werden ermutigt, Experimente durchzuführen, Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen und auch mal ein Produktkonzept frühzeitig zu beenden, wenn die Hypothese sich nicht bestätigt.

So werden Ressourcen geschont und die Produktentwicklung effizienter und erfolgversprechender gestaltet. Die Umsetzung von Value Hypothesis Testing bedarf allerdings auch einer veränderten Herangehensweise im gesamten Unternehmen. Führungskräfte müssen verstehen, dass sichtbare Ergebnisse nicht zwangsläufig in schnell bereitgestellten Features oder umfangreichen Releases messbar sind, sondern vielmehr im Abgleich von Hypothesen und Erkenntnissen. Neue Erfolgskriterien sind zum Beispiel die Anzahl getesteter Annahmen, die Validierungsrate bei Kundeninteraktionen sowie die Geschwindigkeit, mit der das Team aus Feedback lernt und sich anpasst. Diese Kennzahlen stehen im Gegensatz zu traditionellen Metriken, die oftmals nur die Anzahl neu eingeführter Funktionen zählen.

Erst durch diesen Perspektivwechsel gewinnt die Produktentwicklung ihre eigentliche Relevanz zurück. Zusammenfassend bedeutet der Wechsel vom MVP zum Value Hypothesis Testing einen Paradigmenwechsel in der Produktentwicklung. Weg von der Annahme, ein Produkt schnell zusammenzubauen, hin zu einem systematischen Prozess des hypothetischen Wertnachweises mit echtem Kundenbezug. Dadurch werden Risiken minimiert, Budgets effizienter eingesetzt und vor allem individuelle Kundenbedürfnisse präziser getroffen. Es ist an der Zeit, das Produktdenken nicht mehr am Output, sondern am Outcome auszurichten.

Wer diese Denkweise umsetzt, wird Projekte von Anfang an auf eine solide Basis stellen und nachhaltigen Erfolg erzielen.