Die fortwährende Suche nach leistungsfähigen und langlebigen Energiespeichern hat Silizium als vielversprechendes Material für Lithium-Ionen-Batterien ins Rampenlicht gerückt. Mit seiner extrem hohen theoretischen Kapazität von circa 3579 mAh pro Gramm übertrifft Silizium herkömmliche Graphit-Anoden bei weitem und verspricht somit eine erhebliche Steigerung der Energiedichte moderner Batterien. Trotz seiner Vorteile bringt Silizium jedoch auch große Herausforderungen mit sich. Hauptsächlich die enorme Volumenänderung von mehr als 300 Prozent während der Lithiation und Delithiation führt zu mechanischen Spannungen, die die elektrochemische Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer der Batterie drastisch reduzieren können. Eine der markantesten Schwierigkeiten bei der Nutzung von Silizium-Elektroden ist die Degradation durch Volumenänderungen samt Pulverisierung und Fragmentierung der Partikel, was zu stetigem Kontaktverlust innerhalb der Elektrode und zu ineffectiver Nutzung des aktiven Materials führt.

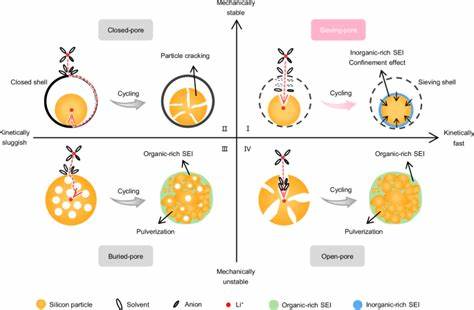

Darüber hinaus fördert die daraus resultierende große spezifische Oberfläche intensive Nebenreaktionen mit Elektrolyten, die zur kontinuierlichen Bildung von Elektrolyt-Zersetzungsprodukten und instabilen Festkörper-Elektrolyt-Grenzschichten (SEI) führen. Diese Effekte führen zu Kapazitätsverlusten und beschränken die Zyklusstabilität. Im Zuge innovativer Materialforschung haben Wissenschaftler spezielle Porenstrukturen innerhalb der Silizium-Elektroden entwickelt, um die Volumenänderungen besser zu puffern und die Stabilität sowie die Ladekinetik zu verbessern. Klassische Ansätze umfassen offene Poren, die zwar schnelle Ionenleitungen ermöglichen, aber anfällig für instabile SEI-Bildung und mechanischen Zerfall sind; verschlossene Poren, die mechanischen Schutz bieten, jedoch den Ionenfluss bremsen; sowie verborgene Poren, die einen Kompromiss bilden, jedoch oft nicht ausreichend Dehnungspuffer bieten und dadurch ihre Stabilität mindern. Die neuartige Sieving-Poren-Struktur stellt einen innovativen Paradigmenwechsel dar, indem sie eine präzise Sub-Nanometer-Porenöffnung nutzt, die nur Ionen und teilweise solventfreie Lithiumverbindungen passieren lässt.

Dadurch entsteht eine Vorentfaltung der solvatisierten Lithium- und Anionenspezies, was zu einer signifikant verbesserten Ionenleitfähigkeit innerhalb der Poren führt. Gleichzeitig begünstigen diese engen Poreneingänge die Entstehung einer anorganisch-reichen und mechanisch widerstandsfähigen SEI innerhalb der Poren. Die zentrale Idee hinter der Sieving-Poren-Technologie ist die gezielte Steuerung des Elektrolyteintritts in die Poren des Kohlenstoffträgers, die das Silizium umgibt. Die Außenpore misst hierbei etwa 0,35 bis 0,5 Nanometer – gerade groß genug, um Lithiumionen und die kleineren Anionen passieren zu lassen, aber zu eng, um größere Lösungsmittelmoleküle mit zu schleusen. Diese sogenannte Siebeffekt führt dazu, dass sich Lithium vor dem ersten Kontakt mit dem Silizium innerhalb der Pore teilweise desolvatisiert.

Diese Entsolvatisierung verringert die beim Ladungsübergang nötige Energie, optimiert die Reaktionskinetik und reduziert unerwünschte Nebenreaktionen, die ansonsten zu einer organischen, instabilen SEI begünstigt durch lösliche Elektrolytrückstände führen würden. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Sieving-Poren ist die Fähigkeit, durch die anorganisch-reiche SEI-Schicht mechanischen Druck auf das Silizium auszuüben und so eine sogenannte Spannung-Volta-Kopplung zu erzeugen. Diese mechanische Einengung hindert die Bildung von kristallinem Li15Si4 – einer instabilen Phase, die mit ausgeprägten Volumenänderungen und starkem Materialabbau einhergeht. Die Verringerung dieses Phasenübergangs erhöht die strukturelle Integrität der Elektrode erheblich und verlängert die Batterielebensdauer. Die Herstellung solcher Sieving-Poren-Elektroden erfolgt über einen zweistufigen chemischen Dampfabsetzungsprozess (CVD).

Zunächst wird amorphes Silizium durch die thermische Zersetzung von Silangas in die Mikroporen von hochporösem Kohlenstoff eingelagert. In einem zweiten Schritt wird an den Poreneingängen eine dünne Kohlenstoffschicht durch Zersetzung von Acetylen abgeschieden, die den Zugang verengt und die charakteristischen Sieving-Poren bildet. Durch fein abgestimmte CVD-Prozesse lässt sich die Größe des Poreneingangs präzise kontrollieren, um zwischen offenem, siebendem und geschlossenem Porenstatus zu navigieren und somit Optimierungen in Aktivität und Stabilität zu erzielen. Materialanalysen mittels kleinwinkeliger Röntgenstreuung (SAXS), Transmissionselektronenmikroskopie und Gasadsorptionsmessungen belegen eindrücklich die Struktur der Sieving-Poren und die Einlagerung von Silizium innerhalb der Kohlenstoffporen. Messungen zeigen, dass die Gesamtporosität trotz Kohlenstoff-Auflagerung am Poreneingang in der inneren Porenstruktur erhalten bleibt, wodurch sich Raum für das Volumenwachstum von Silizium bietet.

Gleichzeitig wird durch diese Struktur der direkte Kontakt zwischen Silizium und vollem Lösungsmittel minimiert, was zur erwähnten Vorentfaltung des Lithium-Ionen-Solvats führt. Die entstehende SEI-Schicht in diesen Elektrodensystemen ist überwiegend anorganisch – charakterisiert durch eine hohe Konzentration von Lithiumfluorid (LiF) und anderen mineralischen Komponenten. Diese Schicht weist eine erhöhte mechanische Steifigkeit auf und wirkt als elastische Hülle, die Siliziumpartikel bei deren Expansion begrenzt, Risse verhindert und so den Zerfall der Elektrode praktisch hemmt. Elektrokemische Tests bestätigen ein hohes erstes Coulombisches Wirkungsgrad von bis zu 93,6 Prozent, was auf minimale irreversible Kapazitätsverluste durch SEI-Bildung und Nebenreaktionen hinweist. Gleichzeitig bleibt die Kapazität auch über Hunderte von Ladezyklen mit einem Volumenex-/expansionsverhältnis von nur etwa 58 Prozent bemerkenswert stabil.

Darüber hinaus überzeugt die Sieving-Poren-Struktur durch schnellere Lade- und Entladevorgänge. Die präzise Regulierung der Ionenbewegung und die Förderung von Lithium-Ionen-Desolvatisierung reduzieren Widerstände an der Elektrodenoberfläche. Dies ermöglicht eine erhebliche Leistungssteigerung bei hohen Ladegeschwindigkeiten und erzielt Werte von 750 mAh pro Gramm bei Strömen von 6 A pro Gramm. In praktischen Pouchzellen mit einer Mischung aus Sieving-Poren-Silizium und Graphit zeigen sich stabile Zykluszahlen von über 1700 Ladezyklen bei gleichzeitig erhaltenen 80 Prozent Kapazität und einer bemerkenswerten Schnellladefähigkeit von zehn Minuten. Die verbesserte Lebensdauer, gekoppelt mit hoher Kapazität und schneller Ladegeschwindigkeit, macht Siliziumelektroden mit Sieving-Poren zu einem vielversprechenden Kandidaten für zukünftige Hochenergie-Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen und stationären Speicheranlagen.

Besonders innovativ ist bei diesem Ansatz die Kombination von Nanoporendesign, elektrochemischer Schnittstellenkontrolle und mechanischem Pufferungseffekt. Dies löst das bisher ungelöste Dilemma des Kompromisses zwischen Strukturintegrität und Ladekinetik bei Siliziumanoden. Ein weiters Plus der Sieving-Poren-Technologie ist die einfache Skalierbarkeit des Herstellungsprozesses. Die verwendete CVD-Technik ist industrietauglich und erlaubt durch Anpassung der Gasflussparameter eine kontrollierte Massenproduktion. Die Rohstoffe wie Kohlenstoff und Silangas sind dabei kostengünstig und breit verfügbar.

Die Möglichkeit, Elektroden mit hohem Siliziumanteil (nahe 50 Gewichtsprozent) herzustellen, ohne auf Performance einzubüßen, macht die Technologie auch wirtschaftlich attraktiv. Neben den elektromechanischen Vorteilen birgt die Sieving-Poren-Technologie auch Potenzial für die Weiterentwicklung von Elektrolytkompositionen. Da die Poreingänge die Auswahl der durchfließenden Ionen und Lösungsmittel steuern, eröffnen sich neue Wege, gezielt Elektrolytlösungen zu entwerfen, die optimale solvatierte Lithiumionen für weitere Leistungsverbesserungen bereitstellen. Die kontrollierte Solvatstruktur innerhalb der Elektroden eröffnet ein neues Feld der Elektroden-Elektrolyt-Schnittstellenforschung, das weit über konventionelle Ansätze hinausgeht. Zusammenfassend stellen Sieving-Poren eine innovative Struktur dar, die durch präzise Nanoporengrößen und selektive Ionenseparation die Vorteile von uneingeschränkter Lithiumionenbeweglichkeit mit effektiver Volumenpufferung verbindet.

Die daraus resultierende anorganisch-reiche, mechanisch robuste SEI-Schicht und die mechanische Begrenzung der Siliziumausdehnung sind Schlüssel zu langlebigen, hochkapazitiven und schnellladenden Lithium-Ionen-Batterien. Diese Durchbrüche bieten einen nachhaltigen Weg für die Integration von Silizium in die nächste Generation von Batterieanoden und beschleunigen den Fortschritt hin zu energieeffizienten, langlebigen und schnellen Energiespeichersystemen für Mobilität und stationären Betrieb.

![A.I. Is a Religious Cult with Karen Hao [YouTube, Book Is Empire of AI] [video]](/images/05183FF0-847E-49C5-8107-3FE0C5E37332)