Rosen sind nicht nur aufgrund ihrer Schönheit und ihres betörenden Duftes weltweit beliebt, sondern faszinieren auch Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen. Besonders die Form und Struktur ihrer Blätter werfen spannende Fragen auf, die weit über die Botanik hinausgehen. Hinter der ästhetischen Erscheinung von Rosenblättern verbirgt sich eine komplexe mathematische Struktur, die Wissenschaftler als ungewöhnlich und bisher unbekannt in der Natur bezeichnen. Die kürzlich entdeckten Mechanismen, die die Form von Rosenblättern prägen, basieren auf einer Art geometrischem Feedback, das die Entwicklung und das Wachstum dieser Blütenblätter ermöglicht und steuert. Dies eröffnet neue Perspektiven in der Entwicklungsbiologie, Physik und angewandten Mathematik und liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie biologische Formen entstehen und sich formen.

Die klassische Vorstellung von Pflanzenwachstum beinhaltet die Betrachtung von Zellteilung, genetischer Steuerung und chemischen Signalen. Doch die besonderen, charakteristischen spitzen Enden und die gekrümmten Ränder eines Rosenblatts können nicht allein durch diese Mechanismen erklärt werden. Physiker haben nun herausgefunden, dass die Blätter ein komplexes mechanisches Feedback nutzen, welches sich auf geometrische Prinzipien stützt, um ihre Form zu optimieren. Das erklärt, warum die Blattränder sich nach außen einrollen und an den Spitzen spitz zulaufen, was zuvor in der Natur als eigenständiges Phänomen unbekannt war. Die zugrundeliegende Idee ist, dass die mechanische Spannung, die während des Wachstums auftritt, die weiteren Wachstumsprozesse beeinflusst.

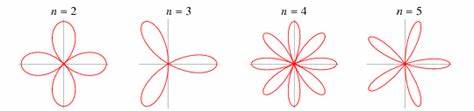

Mit anderen Worten: Das Blatt „fühlt“, wie es sich verformt, und passt sein Wachstum entsprechend dieser Rückmeldung an. Dieses Phänomen bezeichnet man als mechanisches oder geometrisches Feedback. Physiker und Mathematiker haben mit computergestützten Simulationen und Experimenten mit flexiblen Kunststofffolien nachgeahmt, wie sich durch dieses Feedback die charakteristischen Rosettenformen und Spitzen der Rosenblätter herausbilden. Hier zeigte sich, dass selbst kleine, lokale Veränderungen der mechanischen Kräfte während der Entwicklung zu den markanten Formen führen, welche die Rosenblätter auszeichnen. Besonders interessant ist, dass diese Art von geometrischem Feedback bislang in keinem anderen natürlichen System detailliert beobachtet wurde.

Die Entdeckung erweitert unser Verständnis davon, wie biologische Formen entstehen und lenkt den Blick auch in Richtung technischer Anwendungen. Ingenieure könnten solche Prinzipien nutzen, um Materialien und Oberflächen zu designen, die sich selbst regulieren oder an spezifische Bedürfnisse anpassen – ganz wie Rosenblätter, die ihre Form durch inneres Feedback optimieren. Die mathematischen Modelle, die zur Erklärung der Formbildung bei Rosenblättern entwickelt wurden, basieren auf Differentialgeometrie und Elastizitätstheorie. Dabei wird beschrieben, wie sich eine Fläche unter lokalen Einflüssen wie Spannung und Wachstumsraten verändert und formt. Die Forscher betrachteten die Dynamik der Blattränder bei unterschiedlichen Wachstumsraten und stellten fest, dass die Kombination aus Wachstum und mechanischem Druck komplexe, selbstverstärkende Muster erzeugt.

Dies führt zu einer stabilen, wiederholbaren Form, die wir als Rosenblatt wahrnehmen. Diese neue Perspektive auf Wachstumsprozesse ist nicht nur für die Wissenschaft interessant, sondern hat auch Erklärungen für rätselhafte Phänomene in der Pflanzenwelt geliefert. Zum Beispiel wird klar, warum nicht alle Blätter glatt bleiben, sondern oft Wellen, Krümmungen und Spitzen ausbilden, die helfen, optimale Belüftung, Lichtaufnahme oder Schutz zu erreichen. Die präzise mathematische Beschreibung des Feedbacks gibt auch Hinweise auf die evolutionäre Entwicklung solcher Formen, da Pflanzen durch Anpassung mechanische Steuerung als Vorteil für ihre Überlebensstrategien nutzen. Die Erforschung der ungewöhnlichen Mathematik hinter Rosenblättern setzt auch die Zusammenarbeit von Forschern aus multidisziplinären Bereichen voraus.

Entwicklungsbiologen, Physiker, Mathematiker und Materialwissenschaftler arbeiten gemeinsam daran, Phänomene zu entschlüsseln, die an der Schnittstelle von Biologie und Physik liegen. Dieses interdisziplinäre Vorgehen fördert nicht nur das Verständnis natürlicher Formen, sondern inspiriert auch die Entwicklung innovativer Technologien. Darüber hinaus hat diese Entdeckung Pioniercharakter für zukünftige Forschungsprojekte, die sich mit selbstorganisierenden Systemen beschäftigen. Selbstorganisation und feedbackgesteuertes Wachstum sind in vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik relevant – angefangen bei der Entwicklung neuer Materialien über die Robotik bis hin zur Medizin. Die Rosenblätter zeigen anschaulich, wie natürliche Systeme komplexe Strukturen ohne zentrale Steuerung entwickeln können und laden somit Forscher ein, ähnliche Prinzipien in künstlichen Systemen nachzubilden.

Neben den theoretischen Modellen wurden auch praktische Versuche mit speziellen elastischen Folien durchgeführt, die das Wachstum und die Formänderungen von Blättern simulieren. Diese Experimente bestätigten die mathematischen Vorhersagen und zeigten die Realisierbarkeit der theoretischen Konzepte. Die Kombination von Simulationen und Experimenten macht die Erkenntnisse besonders robust und wegweisend. Die Entdeckung der geometrischen Rückkopplung bei Rosenblättern ist auch ein Hinweis darauf, dass viele komplexe Formen in der Natur einfache physikalische Prinzipien zugrunde liegen. Das Zusammenspiel von Wachstum, mechanischer Spannung und Rückmeldung erzeugt eine Vielzahl an Formen, von denen wir im Alltag umgeben sind.