Schreiben wird oft als eine edle, fast mystische Kunst angesehen, ein Akt der Inspiration und Kreativität. Doch hinter dieser romantischen Fassade steckt eine Realität, die nicht selten einsam, schmerzhaft und von Selbstzweifeln geprägt ist. Das Schreiben ist weit mehr als das bloße Aneinanderreihen von Worten – es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit sich selbst, mit Ideen und der Welt. Doch wie oft hinterfragen wir, was Schreiben wirklich bedeutet, welchen Preis es verlangt und warum so viele Autoren trotz ihrer Leidenschaft auch hadern? Betrachtet man die Geschichte, fallen besonders die Geschichten auf, die durch Reibung entstanden sind. Viele Ideen haben sich weniger durch Zustimmung verbreitet, sondern durch Widerstand.

Überraschenderweise wissen wir von vielen frühen kirchlichen Häresien nur, weil ihre Gegner uns darüber berichtet haben. Die Schriften der sogenannten Häretiker selbst sind oftmals verloren gegangen, was uns daran erinnert, wie fragil und subjektiv das Weitergeben von Wissen sein kann. Für Autoren weltweit ist dies eine Erinnerung daran, dass Schreiben nicht nur das Verbreiten von Meinung ist, sondern auch das Hinterlassen von Spuren – manchmal unerwünschten oder umkämpften. Das kreative Schaffen ist zum großen Teil Arbeit am Detail, an der Subtilität. Der berühmte Dichter Paul Valéry erklärte, dass Gott einem Dichter nur eine Zeile schenke, den Rest müsse dieser selbst ausfüllen.

Dabei ist die Arbeit, das „Kittmaterial“ dazwischen selbst herzustellen, die wahre Kunst. Diese Metapher ist ein kraftvolles Bild für den Alltag des Schreibens: Inspiration mag zündende Funken liefern, doch die wahre Meisterschaft liegt in der Ausarbeitung, im Geduldsspiel, im immer wieder Feinjustieren von Sprache und Idee. Doch selbst große Autoren sind mit Unsicherheiten und Selbstzweifeln konfrontiert. Sir Arthur Conan Doyle betrachtete seine populärsten Geschichten als eher niedrigere Literatur und schätzte stattdessen jene Romane höher, die heute kaum jemand kennt. Jorge Luis Borges sah sich selbst als Dichter, obwohl kaum jemand ihm diesen Titel zuschrieb.

Sylvia Plath empfand ihr bekanntestes Werk als bloße Zweckarbeit. Selbst wissenschaftliche Giganten wie Thomas Kuhn mussten sich ihr Leben lang mit Kritik auseinandersetzen, teils heftig und leidenschaftlich. Die Furcht, missverstanden zu werden, scheint für Autoren eine unvermeidliche Erfahrung. Schreiben ist eine Form der Kommunikation, doch die Rückmeldung ist oft nicht das, was man sich erhofft. Die eigene Arbeit kann schnell fehlinterpretiert oder unterschätzt werden – ein Umstand, der den inneren Kampf vieler Schriftsteller widerspiegelt.

Gleichzeitig sind diese Kämpfe selbst ein Teil des Prozesses, der das Schreiben lebendig und relevant hält. Die Herausforderung, einen Platz in der literarischen Geschichte zu finden, wird durch die Fähigkeit definiert, sich konstant weiterzuentwickeln und relevant zu bleiben. Gertrude Stein berichtete von einem jungen Autor, der nach seinem ersten Buch glaubte, er hätte schon Geschichte geschrieben und dann verstummte. Echte literarische Geschichte entsteht laut ihr erst durch dauerhafte Schöpfung und die kontinuierliche Auseinandersetzung mit neuen Ideen. Dies zeigt, dass Schreiben für den nachhaltigen Erfolg mehr ist als ein einmaliger Impuls – es ist eine Lebensaufgabe.

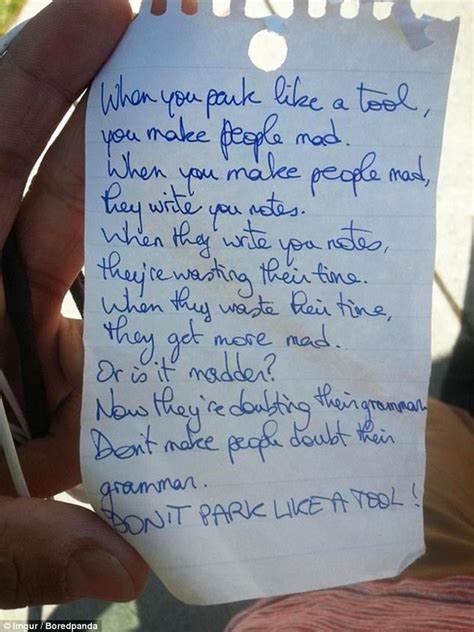

Im digitalen Zeitalter stoßen Schreibende auf neue Schwierigkeiten. Das sogenannte „Wadsworth Constant“ besagt, dass der Hauptteil der Aufmerksamkeit im Internet typischerweise erst nach etwa 30 Prozent des Inhalts beginnt. Anwender springen häufig direkt zu den für sie relevanten Stellen, ohne sich durch die Einleitung oder Grundlagen zu kämpfen. Für Autoren bedeutet das, sich immer wieder zu fragen, wie sie Leser sofort packen können, ohne sich in unnötigen Details zu verlieren. Dennoch ist das Heranführen an komplexe Themen manchmal unvermeidlich.

Die Kunst besteht darin, einen Mittelweg zwischen notwendiger Erklärung und überflüssigen Ausschweifungen zu finden. Im Netz kursiert viel Kritik, oft unversöhnlich und negativ – Texte, die alles schlechtreden und jede Freude zu untergraben scheinen. Diese Haltung wirkt paradox und verzweifelt, als würden sich talentierte Menschen selbst in Fallen aus Leid und Pessimismus stürzen, statt ihre Energie produktiv zu nutzen. Die Authentizität und Tiefe wirklichen Schreibens entsteht erst durch eine ehrliche, aber konstruktive Auseinandersetzung mit Emotionen. Dabei ist insbesondere die Bitterkeit hinderlich.

Sie erschwert das Mitfühlen und Blockieren den Fluss von Gedanken und Worten. Im Gegensatz dazu können Wut, Angst oder auch Zufriedenheit als fruchtbare Quellen für interessante und lebendige Texte dienen. Auch Texte, die von Verzweiflung handeln, bergen eine paradoxe Wahrheit: Sie sind immer ein Akt der Hoffnung. Wer richtig verzweifelt ist, verschließt sich meist völlig und äußert sich nicht, weil er keinen Sinn im Mitteilen sieht. Wer schreibt, signalisiert damit auch den Wunsch, entdeckt und verstanden zu werden.

Die Zeilen schreien sozusagen um Hilfe, trotz ihres düsteren Gehalts. In dieser Spannung zwischen Disharmonie und Sehnsucht eröffnen sich für Autoren oft die tiefsten Ausdrucksmöglichkeiten. Das kreative Arbeiten am Wort ist selten ein freudvoller Spaziergang. Zahlreiche Autoren berichten von Frust, Schreibblockaden und der Qual, sich immer wieder zu perfektionieren. Dabei ist die Kunst des Schreibens ein unnatürliches Unterfangen, das neuronale Energien beansprucht und mentale Widerstände durchbrechen muss.

Genau das macht es aber auch unwiderstehlich für jene, die dem Drang zu schreiben erliegen. Die besonderen Schmerzen des Schreibens sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Schaffensprozesses und tragen zur Sucht nach diesen intensiven Momenten bei. Ein eindrucksvolles Bild dafür liefert Ray Bradbury, der das Schreiben als eine Art geistigen Zwang beschreibt, der sich in Unruhe und innerem Drang äußert, sobald man für längere Zeit nicht schreibt. Dieses Bild deutet an, dass gute Texte oft das Resultat von leidenschaftlichen und zwanghaften Auseinandersetzungen mit dem inneren Material sind. Die Vorstellung, dass Kunst ein Produkt aus Schmerz sein könnte, ist alt, aber nach wie vor stark.

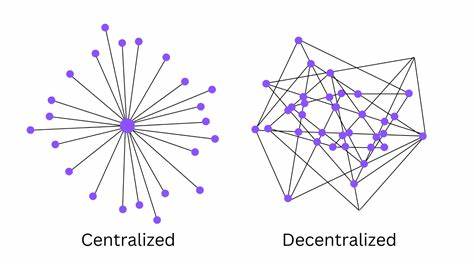

Künstler sind wie Perlenmacher, die aus einem Reiz – dem Schmerz, der Störung – etwas Einzigartiges schaffen. Dieser Prozess ist für Außenstehende oft nicht sichtbar, doch die entstandene Kunst erinnert immer an jene Ursprünge, selbst wenn sie strahlt und Schönheit ausstrahlt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sorge, dass maschinell generierte Texte die menschliche Kreativität verdrängen könnten. Die Unterschiede liegen jedoch tiefer als nur im Ergebnis. Gute menschliche Kunst ist untrennbar mit der Person verbunden, deren Leben sie speist.

Wenn man von einem Autor weiß, woher seine Gedanken stammen oder wie sein biografischer Hintergrund aussieht, verändert das die Wahrnehmung des Textes ungemein. Menschliches Schreiben ist stets „dick“ mit Geschichte und Person, während KI-Texte neutrale Produkte eines umfassenden, aber anonymen Sprachkorpus sind. Diese „Unverwechselbarkeit“, das sich Einlassen auf persönliche, individuelle Erfahrungen und Gefühle, ist ein Schutz vor dem Verfall in mechanisches Schreiben. Sie macht die Arbeit von Autoren kostbar und abhebbar gegenüber automatischen Textgeneratoren. Jeder Mensch, der schreibt, setzt ein Zeichen des Kümmerns und Bedeutens – etwas, das Maschinen trotz aller Fortschritte nicht erreichen können.

Gleichzeitig stellen moderne Technologien eine Herausforderung und Chance dar. Künstliche Intelligenz zwingt Autorinnen und Autoren, darüber nachzudenken, wie sie ihre Stärken weiter ausbauen und wie sie sich auf kreative Weisen vongehend weder Maschine abheben könnten. Es ermuntert, die eigene Stimme zu schärfen und in Bereiche vorzudringen, in denen Automatisierung Schwierigkeiten hat: in Tiefgang, im Menschenverstand, in der komplexen Ambiguität. Ein Problem vieler angehender Autoren ist nicht das Schreiben selbst, sondern das Denken davor. Klare Gedanken sind die Voraussetzung für klare Worte.

Oftmals scheitert ein Text nicht an mangelnder Sprachgewandtheit, sondern daran, dass die Ideen zu unbestimmt oder unklar formuliert sind. Wer besser denken lernt, wird auch besser schreiben. Diese Erkenntnis sollte viel mehr Einzug in Schreibtrainings und Unterricht finden. Ein Bereich mit enormem Potenzial für interessante Texte ist jener schmale Grat zwischen dem Offensichtlichen und dem Offensichtlich Falschen. Kreativität gedeiht oft an der Schnittstelle zwischen Sicherheit und Risiko, zwischen bekannten Wahrheiten und provokanten Ideen.

Dies erfordert Mut, Experimentierfreude und selbstkritische Reflexion – Qualitäten, die jedem Schreibenden gut anstehen. Viele berühmte Schriftsteller fühlen sich beim Schreiben nicht selbstbewusst. Das erleben auch Anne Lamott und andere Größen, die anfangs oft zweifeln oder mit ihrem Material hadern. Perfektionistische Selbstzweifel sind damit ein universelles Phänomen – nicht das Zeichen von Schwäche, sondern Teil eines gesunden künstlerischen Prozesses. Schließlich gibt es den Unterschied zwischen Themen und Positionen.

Viele Texte bleiben an der Oberfläche von Themen haften, ohne eigene Perspektiven oder Meinungen auszubilden. Doch Schreiben braucht mehr als das bloße Beschreiben von Sachverhalten. Es braucht eine Haltung, einen Standpunkt, eine klare Botschaft, die vermittelt wird. Ohne diese Eindringlichkeit bleiben Texte beliebig und wenig spannend. Selbstironisch betrachtet schreibt jeder Autor letztlich gegen sich selbst.