Rosen ziehen seit Jahrhunderten mit ihrer Schönheit und Eleganz die Aufmerksamkeit von Menschen auf sich. Doch hinter der ästhetischen Form ihrer Blütenblätter verbirgt sich eine komplexe mathematische Ordnung, die lange Zeit unerforscht blieb. Moderne Forschung hat nun gezeigt, dass die Form von Rosenblättern nicht bloß zufällig oder rein biologisch bedingt ist, sondern von einem bisher unbekannten geometrischen Prinzip gesteuert wird, das mechanische Rückkopplung und Wachstum miteinander verbindet. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven in der Entwicklungsbiologie, Biophysik und sogar der Mathematik. Die charakteristischen spitzen Ränder und sanft gerollten Kanten der Rosenblätter sind ein Resultat eines komplizierten Wachstumsprozesses, der durch mechanische Kräfte beeinflusst wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzenorganen, bei denen das Wachstum eher gleichmäßig oder nur an bestimmten Stellen reguliert wird, scheint bei Rosenblättern ein dynamisches Feedbacksystem zu wirken. Dabei wird der Wachstumsvorgang durch die Form selbst gesteuert – eine Art geometrisches Feedback, das bisher in der Natur noch nie beobachtet wurde. Wissenschaftler konnten durch theoretische Analysen, Computersimulationen sowie Experimente mit formbaren Kunststofffolien nachweisen, dass diese Rückkopplung maßgeblich für das Aussehen der Blätter verantwortlich ist. Die Modelle zeigten, dass während das Blatt wächst, mechanische Spannungen an den Rändern zu einer gezielten Krümmung und Einrollung führen. Diese Feinanpassung sorgt dafür, dass die Spitzen entstehen und die Blattränder kunstvoll gerollt werden, anstatt glatt und eben zu bleiben.

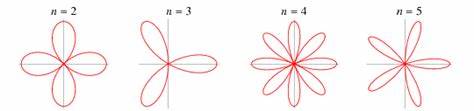

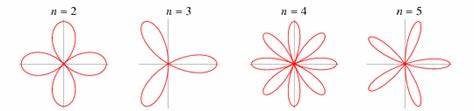

Das Prinzip dahinter lässt sich vergleichen mit der Art und Weise, wie sich Papier oder Stoff faltet, wenn es ungleichmäßig gedehnt wird. Die besonderen Materialeigenschaften und die Wachstumsdynamik erzeugen dabei nicht nur eine optisch ansprechende Form, sondern erfüllen auch funktionale Zwecke. Rollen sich die Blattränder ein, kann dies etwa die mechanische Stabilität erhöhen oder den Wasserabfluss verbessern, was wiederum das Überleben der Pflanze begünstigt. Was die Mathematik anbelangt, so kommt ein spezieller Zweig der Geometrie zum Einsatz, der die Formveränderungen und Krümmungen berücksichtigt. Die Wissenschaftler sprechen von nichtlinearen Feedbackschleifen, die das Wachstum steuern.

Anders als bei üblichen Wachstumsmodellen, die einfache Differenzialgleichungen einsetzen, erfordern die Beobachtungen bei Rosen ein komplexeres Modell, das mechanische Spannungen mit geometrischen Veränderungen verknüpft. Dieses Modell ist insofern ungewöhnlich, als es die Rückwirkung der entstandenen Form auf das Wachstum aktiv mit einbezieht und dadurch eine Selbstregulierung ermöglicht. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Folgen nicht nur für die Pflanzenbiologie, sondern auch für Materialwissenschaften und Ingenieurwesen. Die Fähigkeit, durch kontrollierte mechanische Rückkopplung Formen in dünnen Materialien zu erzeugen, könnte die Grundlage für neue Methoden in der Herstellung flexibler Bauteile oder adaptiver Oberflächen legen. Rosenblätter zeigen damit eindrucksvoll, wie sich komplexe Formen ganz natürlich durch mathematische Prinzipien entwickeln.

Das Zusammenspiel zwischen Wachstum, Materialeigenschaften und mechanischen Kräften eröffnet spannende Einblicke in die Selbstorganisation lebender Systeme und unterstreicht, wie eng Biologie und Mathematik verflochten sind. Die Entdeckung der geometrischen Feedbackmechanismen erweitert unser Verständnis der Morphogenese, also der Entstehung von Formen in der Natur, erheblich. Bei Rosenblättern wird durch die Rückkopplung nicht nur das Wachstum reguliert, sondern es entstehen durch die konstante Anpassung auch charakteristische Strukturen, die sich evolutionär als vorteilhaft erwiesen haben. Diese Prozesse könnten auch in anderen biologischen Systemen eine Rolle spielen, weshalb künftige Forschungen in diesem Gebiet neue Türen öffnen. Darüber hinaus können Erkenntnisse aus der Untersuchung der Rosenblätter dazu beitragen, biomimetische Anwendungen zu entwickeln.

Ingenieure und Designer sind zunehmend daran interessiert, natürliche Muster und Wachstumsprinzipien zu imitieren, um effizientere, nachhaltigere und intelligentere Produkte zu gestalten. So könnten Materialien entstehen, die durch interne Spannungen spontan ihre Form anpassen, ähnlich wie es bei den Blättern geschieht. Die Forschung basiert auf einem interdisziplinären Ansatz, bei dem Physiker, Biologen und Mathematiker zusammenarbeiten, um das Phänomen zu entschlüsseln. Die Kombination von experimentellen Methoden mit theoretischen Modellen und Simulationstechniken ermöglicht es, die komplexen Wechselwirkungen in lebenden Organismen besser zu verstehen und zu quantifizieren. Abschließend lässt sich sagen, dass Rosenblätter weit mehr sind als nur dekorative Teile von Blumen.

Sie sind ein lebendiges Beispiel für die tiefe Verbindung von Natur und Mathematik, die sich in erstaunlichen Formen manifestiert. Das neue Verständnis der Mechanismen hinter ihrem Aussehen gibt uns nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch eine neue Wertschätzung für die subtilen und dennoch präzisen Prozesse des Lebens. Die ungewöhnliche Mathematik, die der Form von Rosenblättern zugrunde liegt, zeigt eindrucksvoll, dass Schönheit und Funktion in der Natur nicht getrennt voneinander existieren, sondern aus komplexen, mathematisch beschreibbaren Prozessen hervorgehen. Für Wissenschaftler und Liebhaber gleichermaßen wird die Rose so zu einem Symbol für die faszinierende Komplexität unseres Lebens und die noch vielen ungelösten Geheimnisse, die darin verborgen sind.