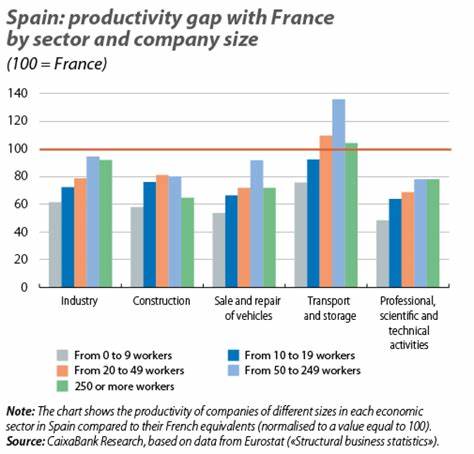

Spanien steht vor einer bedeutenden wirtschaftlichen Herausforderung, die als Produktivitätslücke im Vergleich zu anderen führenden Volkswirtschaften Europas und den Vereinigten Staaten bezeichnet wird. Trotz beträchtlicher Fortschritte seit der Jahrtausendwende weist das Land weiterhin eine weniger dynamische und innovative Wirtschaft auf, die das BIP pro Kopf dämpft und Potenziale im Bereich Wachstum und Wohlstand ungenutzt lässt. Die Ursachen dieser Produktivitätslücke sind komplex und vielschichtig, weshalb eine umfassende Analyse ihrer Faktoren sowie geeigneter Gegenmaßnahmen notwendig ist. Im deutschen Sprachraum besteht ein zunehmendes Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung Spaniens, insbesondere da gemeinsame europäische Herausforderungen und Chancen vorherrschen und der Austausch von Lösungsansätzen zur Produktivitätsförderung von großem Wert ist. Die wirtschaftliche Produktivität gilt als Schlüsselfaktor für den Wohlstand einer Gesellschaft.

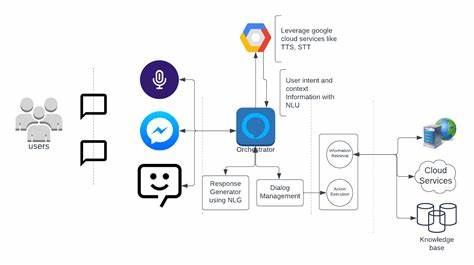

Sie beeinflusst, wie effizient Ressourcen eingesetzt werden, um Güter und Dienstleistungen zu erzeugen. In Spanien manifestiert sich eine vergleichsweise geringe Produktivität vor allem in den Bereichen Technologie und Innovation. Viele spanische Tech-Unternehmen hinken hinter ihren europäischen und amerikanischen Pendants zurück, was maßgeblich durch eine geringere Investitionsbereitschaft in Forschung und Entwicklung begründet ist. Die dadurch entstehende Innovationslücke wirkt sich direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und letztlich auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum aus. Ein zentraler Engpass liegt in der fehlenden Dynamik bei der Unternehmensgründung und -entwicklung.

Während in den USA und anderen hochentwickelten europäischen Ländern sogenannte "Gazellenunternehmen" – also schnell wachsende, junge Firmen – für erheblichen Innovations- und Produktivitätszuwachs sorgen, sind solche Unternehmen in Spanien deutlich seltener anzutreffen. Diese fehlenden Wachstumsmotoren führen dazu, dass die spanische Wirtschaft in größerem Maße von etablierten, oft weniger innovativen Unternehmen geprägt wird, die kaum skalieren. Die Erklärung hierfür reicht von einer unzureichenden Verfügbarkeit von Risikokapital über Qualifikationsdefizite beim Humankapital bis hin zu regulatorischen Hürden, die das Unternehmertum und Innovationsbestrebungen hemmen. Spanien investiert im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich weniger in Forschung und Entwicklung. Dies wirkt sich negativ auf die Fähigkeit aus, neue Technologien zu entwickeln und einzuführen.

Ein nachhaltig starkes Innovationsökosystem ist jedoch unabdingbar, um im internationalen Wettbewerb Bestand zu haben. Neben finanziellen Investitionen sind auch institutionelle Rahmenbedingungen wie effektivere Marktintegration, bessere Zugangsmöglichkeiten zu langfristigem Risikokapital und eine leistungsfähigere Hochschulbildung wesentlich. Die Innovationskraft eines Landes hängt maßgeblich von seiner Bildungspolitik und der Qualität seiner Forschungsinstitute ab. Spaniens Hochschulsystem steht vor der Herausforderung, akademische Exzellenz mit praktischer Anwendungsorientierung zu verbinden, um hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden, die den Anforderungen einer wissensbasierten Wirtschaft gerecht werden. Dabei spielen Maßnahmen zur Förderung von Kooperationen zwischen Universität und Wirtschaft eine wichtige Rolle.

Langfristige Produktivitätssteigerungen setzen auch verbesserte Rahmenbedingungen für Unternehmen voraus. Zu diesen zählen eine stärkere Integration der verschiedenen Märkte innerhalb Spaniens und Europas, die Abbau bürokratischer Hemmnisse sowie eine fortschrittliche Regulierung, die Unternehmensgründungen erleichtert und Wachstum beschleunigt. Die jüngsten internationalen Studien unterstreichen, dass Länder mit einer solchen liberaleren und innovationsfreundlicheren Umgebung erfolgreicher darin sind, produktive Firmen zu fördern und das wirtschaftliche Potenzial vollständig auszuschöpfen. Die Rolle des Risikokapitals darf in diesem Kontext nicht unterschätzt werden. Venture Capital ist eine wesentliche Finanzquelle für junge und innovative Unternehmen, die noch nicht auf traditionelle Kredite oder Eigenkapitalmärkte zugreifen können.

Spanien hat hier im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und den USA Nachholbedarf. Die Förderung von Risikokapitalmärkten ist daher eine zentrale politische Priorität, um für Gründer und Wachstumsunternehmen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Daneben ist es wichtig, ein unternehmerfreundliches Umfeld zu gestalten, das neben der finanziellen Seite auch kulturelle Aspekte berücksichtigt. Unternehmertum, Experimentierfreude und Offenheit gegenüber Innovationen sind Schlüsselcharakteristika einer dynamischen Wirtschaft, die produktivitätssteigernde Effekte erzeugt. Trotz dieser Herausforderungen hat Spanien auch Potenziale, die bei konsequenter Umsetzung der richtigen Maßnahmen gehoben werden können.

Die geografische Lage, die Größe des Binnenmarkts und die bereits vorhandene Industriebasis bieten eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Zudem gewinnt das Land zunehmend an Bedeutung im Bereich digitaler Technologien und erneuerbarer Energien, was neue Wachstumsfelder eröffnet. Insgesamt zeigt die Analyse der Produktivitätslücke Spaniens wichtige Ansatzpunkte für Reformen und Investitionen auf. Dabei steht im Mittelpunkt, die Innovationsfähigkeit zu stärken, das Unternehmertum zu fördern und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Wirtschaft dynamischer und wettbewerbsfähiger wird. Diese Maßnahmen bedingen eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzsektor.

Erfahrungen anderer Industrienationen und europäischer Partner können dabei wertvolle Orientierung bieten. Die Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Spaniens zeigt, dass politische Maßnahmen eine große Wirkung entfalten können, wenn sie zielgerichtet und kohärent umgesetzt werden. Die aktuelle Produktivitätsdiskussion sollte als Chance verstanden werden, die Weichen für eine moderne, innovative und zukunftsfähige Wirtschaft zu stellen. Dabei muss das Augenmerk nicht nur auf kurzfristige Effekte gelegt werden, sondern auf nachhaltige Strukturen, die langfristig Wohlstand und Lebensqualität erhöhen. Investitionen in Bildung, Forschung, Infrastruktur und Kapitalmarktmechanismen bilden das Rückgrat dieser Strategie.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Spaniens Produktivitätslücke im internationalen Vergleich kein unabänderliches Schicksal ist, sondern ein handhabbares Problem mit klar identifizierbaren Ursachen. Durch koordinierte und entschlossene Schritte kann das Land den Rückstand aufholen und sich im Herzen Europas als Vorreiter für Innovation und wirtschaftliche Dynamik etablieren. Die Zukunft Spaniens hängt maßgeblich davon ab, wie schnell und effektiv diese Herausforderungen adressiert werden, um nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.