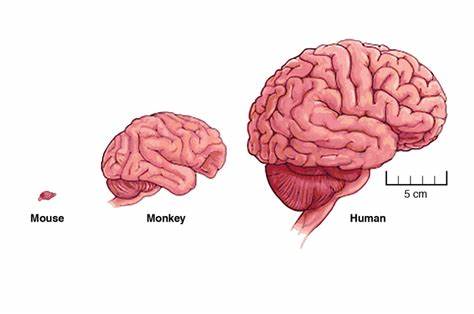

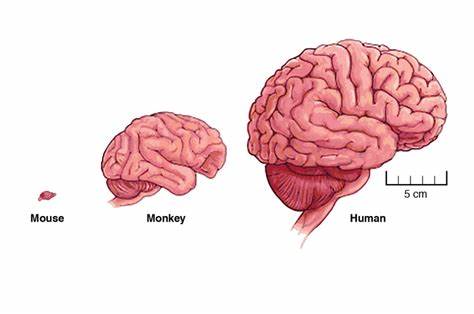

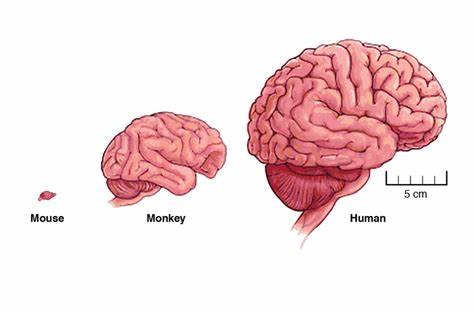

Die Evolution des menschlichen Gehirns hat Wissenschaftler seit Jahrzehnten fasziniert. Das außergewöhnliche Wachstum und die Komplexität des menschlichen Gehirns sind entscheidende Faktoren, die uns von anderen Spezies unterscheiden. Dennoch bleiben viele offene Fragen darüber, welche genetischen Mechanismen genau für diese Besonderheiten verantwortlich sind. Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2025 liefert nun faszinierende Erkenntnisse, die nicht nur die genetischen Grundlagen unserer Gehirngröße beleuchten, sondern auch potenziell neue Wege für die Hirnforschung eröffnen. Forscher haben einen spezifischen Abschnitt der menschlichen DNA identifiziert und experimentell in Mäuse integriert, woraufhin die Tiere größere Gehirne entwickelten als üblich.

Dieses Ergebnis wurde in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht und markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung der menschlichen Gehirnentwicklung. Die Studie baut auf der Erkenntnis auf, dass bestimmte genetische Sequenzen, die nur beim Menschen vorkommen, für das Wachstum und die Komplexität der Gehirnstrukturen verantwortlich sein könnten. Die eingefügte menschliche DNA-Sequenz, oft als „humanes-entwicklungs-spezifisches“ Genomfragment bezeichnet, beeinflusst offenbar die Entwicklung neuronaler Stammzellen umfassend. Diese Zellen sind die Grundlage für das Wachstum verschiedener Hirnregionen. Durch die Aktivierung dieses Abschnitts zeigte sich bei den genetisch veränderten Mäusen eine gesteigerte Zellteilung und Differenzierung, was letztlich zu einer Vergrößerung des Gehirns führt.

Diese Zunahme an Gehirnvolumen betrifft vor allem Bereiche, die mit kognitiven Funktionen, Lernfähigkeit und Gedächtnis in Verbindung stehen. Dieses Ergebnis ist nicht nur aus biologischer Sicht spannend, sondern hat auch weitreichende Implikationen für das Verständnis der menschlichen Evolution. Es liefert direkten genetischen Nachweis dafür, wie unsere Vorfahren im Laufe der Zeit eine beträchtliche Gehirnvergrößerung erreichen konnten. Bisher waren viele Hypothesen darüber, welche genetischen Faktoren dabei eine Rolle spielen, eher spekulativ. Nun zeigt sich anhand der Mäuse, dass einzelne, spezifische DNA-Abschnitte eine signifikante Auswirkung auf die Hirngröße haben können.

Darüber hinaus eröffnet diese Forschung neue Möglichkeiten für das Studium neurologischer Erkrankungen. Da die Gehirnentwicklung komplex und empfindlich gegenüber genetischen Veränderungen ist, können Erkenntnisse über die Funktion bestimmter Gene helfen, Neuropathologien besser zu verstehen. Krankheiten wie Autismus, Schizophrenie oder Demenz könnten durch genauere genetische Analysen in Zukunft effektiver diagnostiziert und behandelt werden. Die Methode, genetisch veränderte Tiere für solche Studien einzusetzen, ist nicht neu. Doch die präzise Auswahl und Integration eines menschenspezifischen DNA-Abschnitts, der funktionell nachweisbare Auswirkungen zeigt, stellt eine innovative und richtungsweisende Technik dar.

Es ist bemerkenswert, dass die Mäuse trotz der genetischen Veränderung keine offensichtlichen gesundheitlichen Probleme aufweisen, was die Akzeptanz solcher komplexen Experimente in der Forschungsgemeinschaft erleichtert. Ein wichtiger Aspekt, den Wissenschaftler betonen, ist gleichzeitig die ethische Verantwortung. Menschliche Gene in Tieren zu erforschen wirft Fragen hinsichtlich der Grenzen von Tiermodellforschung auf. Die Forscher setzen sich dafür ein, diese Studien in einem klar definierten ethischen Rahmen durchzuführen, um sowohl die wissenschaftlichen als auch die moralischen Anforderungen zu erfüllen. Transparenz und eine offene öffentliche Diskussion sind dabei unerlässlich.

Die Entdeckung, dass ein bestimmter Abschnitt menschlicher DNA die Gehirngröße bei Mäusen signifikant erhöht, ist ein weiterer Baustein im großen Puzzle der menschlichen Kognition und Evolution. Sie erweitert unser Verständnis der genetischen Basis für Gehirnentwicklung und hebt hervor, wie spezifische genetische Veränderungen im Laufe der Evolution entscheidend zum Erwerb unserer einzigartigen geistigen Fähigkeiten beigetragen haben. Zukünftige Forschungsarbeiten könnten darauf abzielen, weitere genetische Elemente zu identifizieren, die an der Hirnentwicklung beteiligt sind. Mit Hilfe von modernen Technologien wie CRISPR könnten gezielte Geneditierungen durchgeführt werden, um die komplexen Auswirkungen verschiedener DNA-Abschnitte auf die Gehirnfunktion noch detaillierter zu untersuchen. Zudem könnten vergleichende Studien zwischen Menschenaffen, Menschen und genetisch modifizierten Tiermodellen tiefere Einblicke in die evolutionäre Entstehung kognitiver Fähigkeiten ermöglichen.

Von besonderem Interesse ist auch, wie andere Faktoren neben der reinen Genetik, beispielsweise Umweltbedingungen und epigenetische Mechanismen, zusammenwirken, um die Gehirnentwicklung zu formen. Der genetische Code allein erklärt nicht alle Unterschiede in Hirngröße und Funktion. Daher wird ein interdisziplinärer Ansatz, der Genetik, Molekularbiologie, Neurowissenschaften und Verhaltensforschung vereint, immer bedeutender. Insgesamt stellt die Forschung zur Wirkung menschlicher DNA auf das Gehirn von Mäusen einen bedeutenden Fortschritt dar, der sowohl unser Verständnis der menschlichen Evolution vertieft als auch neue Wege für das Studium von Entwicklung und Erkrankungen des Gehirns eröffnet. Die Erkenntnisse verdeutlichen, wie komplex und faszinierend die genetischen Grundlagen der Kognition sind und welche Möglichkeiten moderne Wissenschaft bietet, diese Geheimnisse Schritt für Schritt zu entschlüsseln.

Die Zukunft der Hirnforschung wird maßgeblich von solchen innovativen Studien geprägt sein. Sie ermöglichen nicht nur die Identifikation von evolutionär relevanten Genen, sondern tragen auch dazu bei, neuartige Therapieansätze für neurologische Erkrankungen zu entwickeln. Die Kombination aus genetischer Präzision und moderner Forschungstechnologie schafft einen vielversprechenden Weg für bahnbrechende Entdeckungen rund um das menschliche Gehirn und seine Einzigartigkeit.