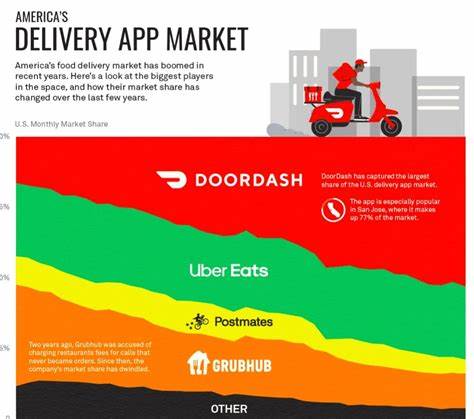

Im Zeitalter der Digitalisierung und des wachsenden Online-Handels hat die Gig Economy eine revolutionäre Rolle im Alltag eingenommen. Plattformen wie DoorDash, die den schnellen und bequemen Austausch von Waren, vor allem Lebensmitteln, ermöglichen, sind aus dem urbanen Leben kaum noch wegzudenken. Doch gerade diese digitale Vernetzung birgt auch Risiken, die von Kriminellen ausgenutzt werden können. Ein auffälliges Beispiel dafür ist der Fall von Sayee Chaitainya Reddy Devagiri, einem ehemaligen DoorDash-Fahrer, der das Unternehmen um unglaubliche 2,5 Millionen Dollar betrog.Der Betrugsfall erstreckt sich über mehrere Monate zwischen November 2020 und Februar 2021 und zeigt auf beeindruckende Weise, wie ein einzelner Mitarbeiter auf geschickte Art und Weise Schwachstellen im System ausnutzen kann.

Devagiri verwendete gefälschte Kundenkonten, erstellte zahlreiche Fake-Fahrer-Accounts und erlangte dabei auch Zugang zu DoorDash-Mitarbeiterzugängen. Mit diesen Mitteln war er in der Lage, teure Bestellungen über das DoorDash-System aufzugeben, die niemals tatsächlich geliefert wurden.Das Vorgehen war dabei hochgradig methodisch. Durch die Verwendung gestohlener DoorDash-Mitarbeiter-Anmeldedaten konnten die betrügerischen Bestellungen manuell bestimmten Fahrerkonten zugewiesen werden, die er zusammen mit Komplizen eingerichtet hatte. Diese Bestellungen wurden anschließend als abgeschlossen markiert, was die automatische Auslösung von Zahlungen an die gefälschten Fahrerkonten zur Folge hatte.

Sobald die Transaktionen abgeschlossen waren, stellte Devagiri die Bestellungen wieder zurück auf den Status „in Bearbeitung“ und wiederholte den gesamten Ablauf mehrfach innerhalb von nur wenigen Minuten. Dieser Mechanismus wurde hunderte Male wiederholt, wobei die finanziellen Schäden schnell anstiegen.Die Komplexität dieses Betrugs zeigt, wie anfällig selbst große, technisch versierte Unternehmen für Insiderangriffe und ausgeklügelte Manipulationen sein können. Neben Devagiri waren weitere Personen in das Netzwerk eingebunden, unter anderem Tyler Thomas Bottenhorn, ein DoorDash-Mitarbeiter, dessen Zugangsdaten für die Durchführung des Plans genutzt wurden. Bottenhorn wurde bereits im Jahr 2022 angeklagt und bekannte sich später schuldig.

Die rechtlichen Konsequenzen für die Beteiligten sind gravierend. Devagiri sieht sich einer Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis sowie einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 250.000 Dollar gegenüber. Die Behörden betonen in ihren Verlautbarungen, dass sie mit entschlossener Härte gegen solche kriminellen Machenschaften vorgehen, um die Integrität von Online-Plattformen und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten.Dieser Fall bietet einen wichtigen Einblick in die Herausforderungen, denen sich Plattformunternehmen stellen müssen.

DoorDash, wie viele andere Unternehmen im Bereich der Lieferdienste, steht vor der Aufgabe, seine Systeme kontinuierlich gegen Betrug und Missbrauch abzusichern. Dabei sind insbesondere interne Kontrollmechanismen und IT-Sicherheitssysteme gefragt, die verhindern sollen, dass Mitarbeiter- oder Nutzerzugänge auf betrügerische Weise ausgenutzt werden können.Gleichzeitig wirft der Fall auch Fragen zur Herausforderungen der Gig Economy auf, in der flexible Arbeitsmodelle oft mit geringer Überwachung und Kontrollen einhergehen. Die dünne Regulierungs- und Kontrollstruktur macht es Betrügern leichter, Schlupflöcher auszunutzen und Systemschwächen in ihren Vorteil umzuwandeln.Infolgedessen haben viele Plattformen begonnen, ihre Sicherheitsarchitektur zu überdenken und zu verstärken.

Dies umfasst Maßnahmen wie eine verbesserte Verifizierung von Fahrer- und Kundenkonten, genauere Monitoring-Systeme zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten sowie eine engere Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. Diese sind unerlässlich, um ähnliche Betrugsmethoden künftig frühzeitig zu verhindern.Neben der technischen Prävention spielt auch die Aufklärung und Sensibilisierung von Mitarbeitern eine zentrale Rolle. Unternehmen investieren zunehmend in Schulungen und Richtlinien, die das Bewusstsein für potenzielle Insider-Gefahren schärfen und den Umgang mit sensiblen Zugangsdaten regeln.Der Vorfall bei DoorDash ist ein prägnantes Beispiel für die Schattenseiten der Digitalisierung und das Risiko, das mit dem wachsenden Einsatz von automatisierten Systemen verbunden ist.

Trotz aller technischen Fortschritte bleibt der Mensch als Teil des Systems oft die schwächste Stelle, die durch Vertrauen und mangelnde Kontrollen ausgenutzt werden kann.Für Verbraucher und Nutzer bietet dieser Fall eine Gelegenheit, sich der Komplexität und der Sicherheitsanforderungen bewusst zu werden, die hinter scheinbar einfachen Lieferdiensten stehen. Gleichzeitig unterstreicht er die Notwendigkeit einer ständigen Weiterentwicklung und Anpassung von Sicherheitsstandards, um den wachsenden Betrugsversuchen im digitalen Geschäftsmodell erfolgreich begegnen zu können.Abschließend zeigt der Betrugsfall, dass innovative Technologien nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen mit sich bringen. Die kriminellen Machenschaften von Devagiri und seinen Komplizen offenbaren wichtige Lehren, die Unternehmen nutzen müssen, um ihre Plattformen sicherer zu machen.

Nur mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Technologie, Mitarbeiterschulung und rechtlicher Konsequenz lässt sich der Schutz von digitalen Lieferdiensten und ihren Millionen von Nutzern gewährleisten. Die Digitalisierung ist ein fortwährender Prozess, der stetiger Wachsamkeit und Anpassung bedarf, um insbesondere solche gravierenden Vorfälle zukünftig zu verhindern.