Die Frage, ob Vibe Coding – also das spontane, improvisationsorientierte Programmieren, oft unterstützt durch Künstliche Intelligenz (KI) – Produktionssoftware in Qualität und Zuverlässigkeit erzeugen kann, gewinnt in der Softwareentwicklungswelt zunehmend an Bedeutung. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass KI-gestützte Tools immer weitreichender in den Entwicklungsalltag integriert werden und versprechen, Entwicklungszyklen drastisch zu verkürzen. Doch wie realistisch ist es, dass ein KI-gesteuertes, freies Coding ohne intensive Steuerung durch den Menschen robuste, wartbare und skalierbare Systeme hervorbringt? Dieser Text analysiert die Erkenntnisse aus jüngsten KI-Experimenten, reflektiert die Definition von Produktionsreife Software und geht der Frage nach, inwieweit Vibe Coding produktionsfertigen Code produzieren kann. Dabei stehen sowohl technologische als auch methodische Aspekte im Mittelpunkt. Während der Begriff „Produktionsreife“ vielleicht auf den ersten Blick einfach klingt, ist seine Bedeutung hochkomplex und kontextabhängig.

Produktionssoftware muss möglichst fehlerfrei laufen, unter verschiedensten Bedingungen skalierbar sein, leicht verständlich und wartbar bleiben, gut testbar, gut diagnostizierbar und diszipliniert entwickelt worden sein. Dieser Qualitätsmix ist das Ergebnis von Engineering-Erfahrung, bewährten Praktiken, moderner Architektur und einem klaren Entwicklungsprozess. In genau diesem Spannungsfeld operiert auch die Frage, ob und wie Vibe Coding diese mehrfachen Anforderungen erfüllen kann.Vibe Coding lässt sich als eine Art „freier Fluss“ bei der Entwicklung beschreiben, bei dem eine KI – mit wenig Vorgaben und Struktur – Code schreibt, der zunächst vor allem das Funktionale im Blick hat. Im Gegensatz zu klassischen Entwicklungsansätzen mit formalen Spezifikationen, klaren Modularitätsgrenzen und umfangreichen Tests entsteht so oft schneller Code, der jedoch teilweise überschaubare Qualität und Konformität mit Industrienormen liefert.

Um herauszufinden, wie weit sich dieser Ansatz in Richtung Produktionstauglichkeit bewegen lässt, führten Experten bei Thoughtworks drei unterschiedliche Experimente durch, die ein beeindruckendes Licht auf die Stärken und Schwächen von KI-gestütztem Vibe Coding werfen.Im ersten Experiment wurde die KI fast autonom arbeiten gelassen. Die Anweisung beschränkte sich auf eine grobe funktionale Umschreibung des sogenannten System Update Planners – einer Anwendung zur Steuerung von Software-Updates auf vielen Geräten. Ohne weitere Vorgaben schrieb die KI schnellen JavaScript-Code, der die zentrale Funktionalität abbildete. Zwar entstand eine lauffähige Basis, doch die Herausforderung zeigte sich schnell bei Anpassungen und Erweiterungen.

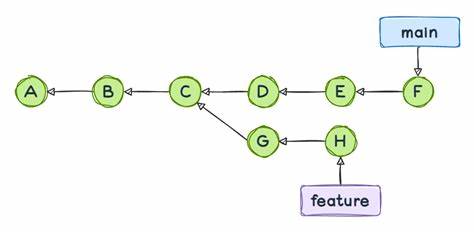

Die Inkonsistenz des Codes, fehlende Tests und starke Kopplungen erschwerten das nachträgliche Umbauen erheblich. Solche Regresse sind typischerweise das Gegenargument, warum reine KI-generierte Software – ohne menschliche Führung – aktuell noch nicht uneingeschränkt den Status „produktionsreif“ erreichen kann.Das zweite Experiment zeigte wie entscheidend Disziplin und Vorgaben sind. Hier wurde die KI mit sehr konkreten Regeln konfrontiert: Test-Driven Development (TDD), modulare Strukturen, regelmäßiges Committen und strikte Einhaltung von Typensicherheit. Die KI setzte TypeScript und das ORM Prisma ein, was die Codequalität deutlich steigerte.

Unit-Tests wurden im Workflow priorisiert, Mutations-Tests eingesetzt, um die Aussagekraft der Tests zu validieren. Diese methodisch eng geführte Zusammenarbeit zeigte, dass KI-Werkzeuge durchaus guten, wartbaren und erweiterbaren Code liefern können – allerdings nur unter konsequenter menschlicher Überwachung und Anleitung. Ohne diesen Rahmen war die KI auf eigene Faust zu schnell fehleranfällig und regressionsbehaftet.Das dritte Experiment verfolgte einen kollaborativen Ansatz aus einem Dialog zwischen Entwickler und KI – statt reiner Kommandoausführung. Mit dem Google Gemini 2.

5 Pro Modell sprach man intensiv Architekturfragen durch. Dabei wurde deutlich, dass tiefere Interaktion zu designorientierten Überlegungen führt, die weit über simples Codieren hinausgehen. So wurde etwa bei der Implementierung von Geräte-Snapshots diskutiert, wie und wann historische Zustände zu speichern sind, wie Diskrepanzen behandelt werden sollen und welche API-Konflikte entstehen könnten. Diese Art der Zusammenarbeit führte zu saubereren, modulareren Systemen mit einem schlüssigen RESTful API Design in Python. Der Code war testbarer und wartbarer, wenngleich die automatisierte Testsuite weniger ausgeprägt war als im zweiten Experiment.

Die Ergebnisse zeigen klar, dass Vibe Coding alleine – also ohne gezielte Steuerung durch den Menschen – derzeit noch nicht die Anforderungen an produktionsreife Software vollständig erfüllt. Vor allem die Aspekte der Testbarkeit, Maintainability und Skalierbarkeit leiden, wenn die KI ohne Struktur und Feedback agiert. Allerdings kann der Einsatz von KI als Partner, der in einem disziplinierten Prozess unterstützt, die Produktivität enorm steigern und qualitativ hochwertige Systeme hervorbringen. Diese Potentiale heben KI-unterstützte Entwicklungsprozesse von einfachen Autocomplete-Tools auf ein ganz neues Level.Dabei spielt die Auswahl der eingesetzten KI-Modelle und Entwicklungsumgebungen eine zentrale Rolle.

In den Experimenten zeigte sich, dass Modelle wie Google Gemini 2.5 Pro mit ihren erweiterten reasoning Fähigkeiten erheblich bessere Ergebnisse im Verständnis komplexer Anforderungen und architektonischer Diskussionen erzielen konnten. Auch der Einsatz spezialisierter IDEs mit agentischen Fähigkeiten, etwa Cursor im Agent Mode, wo die KI Zugriff auf Git, Terminal und Dokumentation bekommt, unterstützte das nahtlose Entwickeln über Sitzungen hinweg.Aber trotz spezialisierten Setups ist die Kontextwiederherstellung über längere Entwicklungszyklen noch ein Schwachpunkt. So führt das Starten neuer KI-Sitzungen häufig zu einem Verlust von vorherigem Wissen, das nicht zuverlässig über MCP (Model Context Protocol) Servers erhalten bleibt.

Dieses Problem kennt man auch aus der Frühzeit menschlicher Programmierung: guter Überblick und Dokumentation sind entscheidend für nachhaltige Entwicklungserfolge.Für Software-Teams bedeutet das, dass der Umgang mit KI-gestütztem Vibe Coding initial ein strategisches Experiment bleibt, das aber spannende neue Wege eröffnet, wie Code entstehen und weiterentwickelt werden kann. Führende Entwickler sollten sich aktiv damit auseinandersetzen, wie sie KI als kollaborativen Partner effektiv integrieren. Dabei helfen strukturierte Vorgaben, klar definierte Testkriterien, strenges Versionsmanagement und ein konsequenter Review-Prozess, um die Qualität nicht nur zu sichern, sondern stetig zu verbessern.Ebenfalls wichtig ist die kontinuierliche Weiterbildung aller beteiligten Rollen: Entwickler lernen, KI gezielt zu instruieren und zu steuern.

Architekten definieren Entwicklungsrichtlinien und guardrails für KI-unterstützte Coding Sessions. QA und Sicherheitsteams nutzen KI für exploratives Testen und Absicherung. Und Management- und Produktverantwortliche verstehen die Möglichkeiten und Risiken, um realistische Erwartungen zu setzen und Investitionen richtig zu steuern.Eine interessante Zukunftsperspektive zeigt sich darin, dass KI-basierte Systeme zukünftig kleinere, modulare Codeeinheiten bevorzugen, die sich vollständig im Kontextfenster eines Modells abbilden lassen. Legacy-Monolithen könnten so nach und nach durch regenerierbare, leicht austauschbare Module ersetzt werden.

In diesem Szenario verliert permanenter „langsamer“ Code an Bedeutung – Software wird zum regenerativen Vermögenswert, der nach Bedarf neu „gezüchtet“ werden kann.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vibe Coding durchaus das Potenzial hat, produktionsreife Software zu unterstützen – aber nur in Kombination mit menschlicher Expertise, diszipliniertem Vorgehen und einem sorgfältigen Entwicklungsökosystem. Die Zeiten, in denen KI komplett autonom Produktionsoftware liefert, sind noch nicht angebrochen. Doch die Geschwindigkeit, mit der KI den Entwicklungsprozess beschleunigt, und die Qualität, die in Zusammenarbeit mit Menschen entsteht, markieren bereits heute einen fundamentalen Paradigmenwechsel.Teams, die frühzeitig lernen, wie man KI-Partner strategisch führt, Vorgaben mit KI umsetzt und kontinuierlich Feedback-Schleifen einbaut, können enorme Vorteile erzielen.

KI-gestützte Vibe Coding Werkzeuge sind längst mehr als nur Assistenten oder Autovervollständiger – sie sind auf dem besten Weg zu echten Co-Kreateuren moderner Softwareprojekte zu werden. Wer diesen Wandel begreift und aktiv mitgestaltet, setzt einen entscheidenden Schritt in Richtung der nächsten Entwicklungsinnovation und bleibt wettbewerbsfähig in einer zunehmend KI-geprägten Welt.