Die Integration von künstlicher Intelligenz in die Arbeitswelt stellt zahlreiche Branchen vor neue Herausforderungen, doch im Bereich der Softwareentwicklung ist der Wandel besonders markant spürbar. KI-Agenten sind längst kein futuristisches Konzept mehr, sondern Realität, mit der Entwickler und Unternehmen tagtäglich umgehen müssen. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologien weiterentwickeln, ist so rasant, dass menschliche Anpassungsfähigkeit oft hinterherhinkt. Dadurch entsteht das Gefühl, eine Mission Impossible zu erfüllen – die Kontrolle über KI-Systeme zu behalten und sie effektiv im eigenen Workflow zu managen. Die Basis für den erfolgreichen Einsatz von KI-Agenten liegt in einer sorgfältigen Planung und einem gezielten Management der Arbeitsbereiche, die diese Agenten übernehmen sollen.

Hierbei wird klar, dass es entscheidend ist, den Kontext und die Grenzen festzulegen, innerhalb derer die KI tätig sein darf. Fehlplanungen führen schnell zu ineffizienten Ergebnissen oder gar Problemen, die mehr Aufwand verursachen, als sie einsparen sollten. Dabei erweist sich die Qualität der Eingaben – seien es Code, Daten oder präzise formulierte Anweisungen – als einer der wichtigsten Faktoren. Denn ähnlich wie beim handwerklichen Schaffen bestimmt das „Material“ maßgeblich die Qualität des Endprodukts. Ein häufiges Missverständnis besteht darin, die Wahl des KI-Tools als den zentralen Erfolgsfaktor zu verstehen.

Zwar haben verschiedene Plattformen unterschiedliche Funktionen und Preise, der eigentliche Schlüssel liegt jedoch darin, das passende Werkzeug für den individuellen Workflow zu finden. Tools ändern sich schnell, daher lohnt es sich, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und sich intensiv mit der Dokumentation zu beschäftigen. Nur so lassen sich die tatsächlichen Potenziale ausschöpfen. Menschen neigen dazu, diese Doku zu vernachlässigen, doch in der modernen Ära der KI ist es von unschätzbarem Wert, die Funktionsweise der eingesetzten Systeme bis ins Detail zu verstehen. Wer KI-Agenten einsetzt, muss sich auch seiner eigenen Kompetenzen bewusst sein.

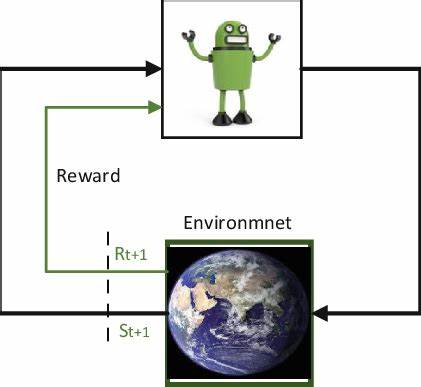

KIs reflektieren oft den Wissensstand und die Fähigkeiten ihrer Nutzer wider. Dies bedeutet, dass insbesondere Programmierer neben dem traditionellen technischen Know-how eine ausgeprägte Fähigkeit zur klaren Kommunikation und Architekturplanung entwickeln sollten. Ein KI-Agent wird in der Regel nicht besser sein als die Vorgaben, die er erhält – er spiegelt menschliche Stärken und Schwächen wider. Planung nimmt bei der Zusammenarbeit mit KI-Agenten eine herausragende Rolle ein. Es reicht nicht aus, einfach „vibe coding“ zu betreiben und zu hoffen, dass sich ein funktionierendes Produkt ergibt.

Obwohl KI-Systeme mittlerweile in der Lage sind, nahezu beliebigen Code zu generieren, sind solche spontanen Ergebnisse oft nur als Prototypen brauchbar. Um nachhaltige, wartbare Software zu erzeugen, müssen Projekte modular gestaltet und in kleine, gut definierte Schritte zerlegt werden. Dies erlaubt nicht nur bessere Kontrolle während der Umsetzung, sondern erleichtert auch spätere Anpassungen und Erweiterungen. Es ist wichtig, dass Pläne wiederverwendbar sind. Auch wenn eine spezifische Aufgabe nur einmal ausgeführt wird, hilft eine dokumentierte und ausführbare Planung bei der Fehlerbehebung und Weiterentwicklung.

Ein solches Vorgehen gleicht einer neuen Programmiersprache, die sich aus Elementen von natürlicher Sprache und Pseudocode zusammensetzt und stark mit der konkreten Codebasis verwoben ist. Der Umgang mit KI-Agenten erfordert zudem ein permanentes Hinterfragen und Überarbeiten der Pläne. Sobald ein Plan erstellt wurde, ist er oft nicht perfekt – das gilt sowohl für Menschen als auch für die KI. Anstatt Frustration zu zeigen, ist es ratsam, die Pläne systematisch zu überprüfen, Fehler zu erkennen und gezielt anzupassen. Dabei helfen detaillierte Dokumentationen und Kommentare, die auch Beispielcodes enthalten, um die Korrektheit und Umsetzbarkeit sicherzustellen.

Tests sind ein unverzichtbarer Bestandteil des gesamten Prozesses. Selbst nach der sorgfältigen Planung und Implementierung durch KI-Agenten darf der menschliche Entwickler nicht darauf vertrauen, dass alles automatisch funktioniert. Manuelle Prüfungen, die Nutzung von Debugging-Tools und eine realistische Bewertung der Resultate sind essenziell. Insbesondere sollten Änderungen schrittweise vorgenommen und nach jedem Schritt durch Tests validiert werden, damit Fehler frühzeitig erkannt und korrigiert werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das frühzeitige Erkennen größerer Probleme in der Softwarearchitektur.

KI-Agenten können Schwachstellen im bestehenden Code schneller ans Licht bringen als ein einzelner Entwickler. Diese Erkenntnisse sollten nicht ignoriert werden, sondern als Chance zur grundlegenden Verbesserung und Neubewertung des Frameworks oder der Architektur verstanden werden. Statt die KI zu zwingen, sich um suboptimale Strukturen herumzumanövrieren, ist es sinnvoller, die Architektur zu optimieren und die KI gezielt bei der Umsetzung der Änderungen einzusetzen. Für eine systematische Unterstützung können sogenannte Regeln in Form von Dateien definiert werden, die das Verhalten der KI-Agenten steuern. Solche Regeln lassen sich automatisch an bestimmte Aufgabenkontexte anpassen und sorgen für eine konsistente Einhaltung von Standards und Stilvorgaben.

Wichtig ist, die Regeln klar, positiv formuliert und möglichst prägnant zu halten, um Missverständnisse zu vermeiden und die Effizienz zu erhöhen. Die Nutzung von KI-Agenten bringt natürlich auch Kosten mit sich, sowohl in zeitlicher Hinsicht durch die notwendige Planung und Kontrolle als auch durch die Nutzung von Cloud-basierten Angeboten, die flexibel nach Tokenverbrauch abgerechnet werden. Deshalb ist ein durchdachtes Kostenmanagement essenziell. Dazu gehören das Setzen von Ausgabenlimits, die Auswahl kosteneffizienter Modelle sowie das regelmäßige Monitoring der Nutzung. Es lohnt sich zudem, unterschiedliche KI-Modelle zu testen und zu vergleichen, um die beste Balance zwischen Leistung und Preis zu finden.

Die Auswahl des passenden KI-Modells hängt maßgeblich von der Art der Aufgabe ab. Für Planung und komplexere Probleme eignen sich sogenannte „Reasoning-Modelle“, die tiefere Analysen ermöglichen, während für die eigentliche Ausführung oft günstigere „Action-Modelle“ ausreichen. Sehr umfangreiche oder sehr komplexe Aufgaben können den Einsatz von „Deep Thinking“-Modellen erfordern, allerdings sind sie meist teuer und sollten nur gezielt genutzt werden. Ein modernes Konzept zur besseren Zusammenarbeit mehrerer KI-Agenten oder Tools untereinander ist das Model Context Protocol (MCP). MCP standardisiert, wie KI-Systeme Informationen und Aufgaben untereinander austauschen.

Trotz seines verheißungsvollen Namens handelt es sich bei MCP nicht um eine revolutionäre Neuerung, sondern eher um eine sinnvolle Formalisierung bereits bestehender Praktiken. Die Umsetzung geschieht über bekannte Formate wie JSON und Markdown, was die Integration in bestehende Systeme erleichtert. Dennoch fordert MCP ein genaues Verständnis der eigenen Werkzeuge und Anforderungen, um tatsächlich Mehrwert zu schaffen. Letztendlich bleibt festzuhalten, dass das Management von KI-Agenten keine einfache Aufgabe ist. Es erfordert ein Umdenken in der Herangehensweise an Softwareentwicklung, viel Planung, Kontrolle und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.

KI ersetzt den Entwickler nicht – sie ist vielmehr ein mächtiges Werkzeug, mit dem sich die Qualität und Effizienz von Entwicklungsprozessen deutlich steigern lässt, sofern man ihre Eigenheiten versteht und den Agenten klare Regeln und Rahmenbedingungen vorgibt. Der Weg zum souveränen Umgang mit KI-Agenten führt über das kontinuierliche Verbessern der eigenen Fähigkeiten und das sorgfältige Steuern ihrer Aktivitäten. Mit der richtigen Strategie und den passenden Tools können Entwickler den Balanceakt zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Unterstützung meistern und die ständig wachsenden Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz erfolgreich in den Arbeitsalltag integrieren.