Die Art und Weise, wie unser visuelles System Informationen verarbeitet, wird maßgeblich durch die aktive Bewegung unserer Augen bestimmt. Eine zentrale Rolle spielen dabei sogenannte Sakkaden – rasche, abrupte Blickbewegungen, mit denen das Auge den Fokus auf neue Bereiche der Umgebung richtet. Sie geschehen zehntausendfach pro Stunde und sind somit die häufigsten Motoraktionen des Menschen. Doch Sakkaden bringen nicht nur eine Verlagerung des Blicks mit sich, sie erzeugen auch spezifische sensorische Konsequenzen, insbesondere eine schnelle Bewegung des Bildes auf der Netzhaut, die in der Regel nicht bewusst wahrgenommen wird. Wissenschaftler konnten nun erstmals belegen, dass die physikalischen und zeitlichen Eigenschaften dieser Augenbewegungen – die kinematischen Parameter – direkt mit den Grenzen dessen korrelieren, was wir bei hohen Geschwindigkeiten visuell wahrnehmen können.

Dieses enge, gesetzmäßige Zusammenspiel zwischen Aktion und Wahrnehmung liefert faszinierende Erkenntnisse über die Art, wie unser Gehirn Sensibilität und Ignoranz gegenüber extrem schnellen Bewegungsreizen ausbalanciert. Die Grundlage dieser Einsichten ist der sogenannte "Main Sequence"-Effekt, eine gut dokumentierte Beziehung zwischen der Amplitude, Geschwindigkeit und Dauer von Sakkaden. Einfach gesagt: Je weiter das Auge sich bewegt, desto schneller und länger dauert die Bewegung. Diese Gesetzmäßigkeit findet sich nicht nur beim Menschen, sondern zeigt sich auch bei zahlreichen anderen Spezies, was ihre fundamentale Bedeutung unterstreicht. Da Sakkaden unweigerlich dazu führen, dass sich das Bild auf der Netzhaut mit einer Geschwindigkeit bewegt, die der Augenbewegung entgegengesetzt ist, sind die visuellen Systeme evolutionär darauf abgestimmt, diese selbstverursachten, schnellen Bewegungen zu antizipieren und zu verarbeiten.

Insbesondere konnten aktuelle Studien zeigen, dass die Sichtbarkeit von visuellen Reizen, die sich mit hohen Geschwindigkeiten bewegen, durch die spezifischen kinematischen Muster von Sakkaden vorhergesagt werden kann. Dazu wurden präzise Experimente durchgeführt, in denen visuelle Stimuli mit Musterbewegungen präsentiert wurden, die entweder den Bewegungsprofilen natürlicher Sakkaden entsprachen oder abwichen. Die Probanden mussten Bewegungen bewerten, die von ruhend bis extrem schnell reichten, während ihre Augen stabil auf einen Fixpunkt gerichtet waren. Überraschenderweise konnten die Forscher zeigen, dass die Schwelle, ab der Bewegungen für das Bewusstsein unsichtbar wurden, proportional zu der Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude der Augenbewegungen verlaufen – der sogenannten Hauptsequenz. Dies bedeutet, dass das visuelle System nicht einfach nach der absoluten Geschwindigkeit eines bewegten Objekts entscheidet, ob es wahrgenommen wird oder nicht, sondern dass es die Bewegungsparameter im Kontext der Augenbewegungen berücksichtigt.

Dadurch wird eine Art visuelle "Normalisierung" geschaffen, welche die Wahrnehmung an die typischen Eigenbewegungen des Auges anpasst. So sorgt das System dafür, dass die normalerweise bei Sakkaden entstehenden schnellen Bildverschiebungen auf der Netzhaut nicht als störendes Flimmern oder Verzerrung wahrgenommen werden, sondern vielmehr ignoriert oder ausgeblendet werden. Dieses Phänomen ist als „sakkadische Unterdrückung“ oder „saccadic omission“ bekannt. Wichtig ist auch, dass statische Bilder vor und nach der schnellen Bewegung entscheidend sind, um diese Illusion der Unsichtbarkeit zu gewährleisten. Wenn ein Stimulus ohne einen solchen stabilen Vor- und Nachzustand präsentiert wird, so wird die Bewegung plötzlich wieder sichtbar, was unterstreicht, dass das visuelle System die kontinuierliche Szene als Referenzrahmen benötigt, um Bewegungen richtig zu interpretieren und zu filtern.

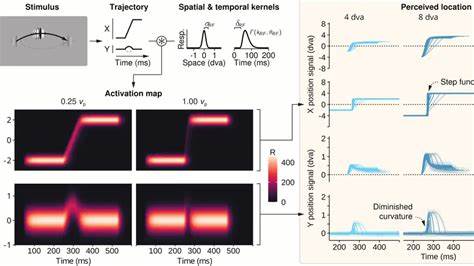

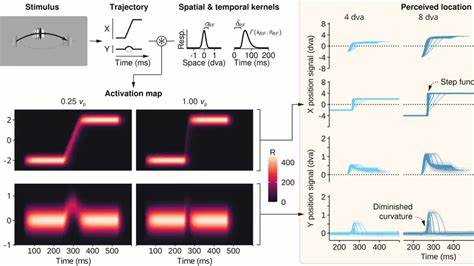

Neben der allgemeinen Gesetzmäßigkeit zeigen die Ergebnisse auch individuelle Unterschiede. Die exakten Bewegungsprofile der Sakkaden variieren von Person zu Person, ebenso wie die Wahrnehmungsschwellen für schnelle visuelle Reize. Dies legt nahe, dass die enge Kopplung zwischen motorischer Steuerung der Augen und der visuellen Wahrnehmung auf persönlichen, lebenslangen Anpassungen beruht. Offenbar entwickelt sich die Sehschärfe nicht isoliert, sondern wird stets im Zusammenspiel mit den jeweiligen Bewegungsgewohnheiten und motorischen Eigendynamiken kalibriert. Um die zugrunde liegenden Mechanismen besser zu verstehen, wurde ein einfaches Modell der frühesten visuellen Verarbeitungsebene entwickelt.

Es zeigt, wie die Kombination aus räumlichen und zeitlichen Filtereigenschaften neuronaler Verarbeitung erklären kann, warum Bewegungen bestimmter Geschwindigkeit und Dauer wahrgenommen oder ausgeschlossen werden. Durch die Simulation von neuronalen Antwortaufteilungen, die von den Stimulusbewegungen ausgelöst werden, konnten Forscher reproduzieren, wie visuelle Signale bei extrem schnellen Bewegungen von den stärkeren statischen Reizhervorhebungen der Endpunkte der Bewegung überlagert und damit maskiert werden. Dieses Zusammenspiel führt zu einer reduzierten Sichtbarkeit schneller Bewegungen – ein Phänomen, das sich auch im menschlichen Wahrnehmungsversuch widerspiegelt. Die Erkenntnis, dass perzeptuelle Grenzen so eng mit den Bewegungsmustern des Körpers verknüpft sind, hat zahlreiche weitreichende Implikationen. Erstens stellt sie eine fundamentale Verbindung zwischen Sensorik und Motorik her, die die konventionelle Vorstellung separater Verarbeitungswege in Frage stellt.

Die Wahrnehmung ist nicht nur passiv, sondern aktiv geprägt von den Bewegungen, die wir ausführen. Zweitens eröffnet dies neue Perspektiven für die Behandlung und das Verständnis von Störungen in der Wahrnehmung, insbesondere bei Gehirn- oder Augenproblemen, die die Koordination zwischen visueller Verarbeitung und Augenbewegungen beeinträchtigen. Drittens können diese Erkenntnisse angewandt werden, um Technologien wie visuelle Displays, Virtual Reality-Umgebungen oder Augmented Reality zu optimieren, indem man systematisch berücksichtigt, wie schnelle Bildbewegungen vom menschlichen System verarbeitet oder ausgeblendet werden. Darüber hinaus führen die Ergebnisse zu spannenden Fragen über die Evolution der visuellen Systeme. Die Tatsache, dass selbst Insekten wie Fruchtfliegen eine ähnliche Bewegung-Geschwindigkeits-Beziehung ihrer Augen vorweisen, verweist auf eine tief verwurzelte biologisch-motorische Grundregel, die sich über Kontinente von Arten hinweg durchgesetzt hat.

Daraus folgt, dass unser Gehirn und unsere Augenbewegungssysteme im Laufe der Evolution fein aufeinander abgestimmt wurden, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Wahrnehmungsschärfe und Vermeidung sensorischer Ablenkung durch eigene Bewegungen zu gewährleisten. Ungeklärt bleibt ferner, in welchem Umfang extraretinale Signale wie der sogenannte Korollarimpuls – Infosignale aus dem motorischen System, die Bewegungserwartungen an die sensorischen Systeme übermitteln – im Zusammenspiel mit diesen gefundenen Gesetzmäßigkeiten wirken. Die vorliegende Forschung legt nahe, dass zumindest ein großer Teil der „sakkadischen Unterdrückung“ durch rein reafferente Signale, also jene die aus sensomotorischen Konsequenzen resultieren, erklärt werden kann. Dies eröffnet eine alternative Sichtweise auf die Kontinuität der Wahrnehmung trotz ständiger selbstinduzierter Bildbewegungen auf der Netzhaut. Zukünftige Forschungsarbeiten könnten untersuchen, ob ähnliche Gesetzmäßigkeiten auch für andere Sinnesmodalitäten gelten, wie beispielsweise das Hören oder die propriozeptive Wahrnehmung, und ob andere motorische Aktivitäten vergleichbare Effekte auf die Reizwahrnehmung haben.

Ebenso würde es sich lohnen, die Ausprägung dieser Gesetzmäßigkeit bei verschiedenen Populationen zu untersuchen, etwa bei Kindern, älteren Menschen oder neurologischen Patienten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Zusammenspiel zwischen den kinematischen Eigenschaften der Augenbewegungen und den Grenzen unserer Wahrnehmung bei schnellen visuellen Reizen tiefgreifende Einblicke in die Funktionsweise der menschlichen Sinnesverarbeitung und deren enge Verwobenheit mit motorischen Prozessen bietet. Diese Erkenntnis erweitert unser Verständnis von Wahrnehmung weit über die reine Aufnahme von Informationen hinaus und zeigt, wie unser Gehirn aktive und regelmäßige Bewegungseinflüsse geschickt integriert, um eine stabile und effiziente visuelle Welt zu schaffen.