Die deutsche Sprache hat seit jeher einen zwiespältigen Ruf: Einerseits wird sie für ihre Ausdruckskraft und Präzision bewundert, andererseits gilt sie für viele Lernende als äußerst anspruchsvoll und verwirrend. Schon Mark Twain hat in seinem berühmten Essay "The Awful German Language" humorvoll und kritisch die Schwierigkeiten dargestellt, denen sich ein Fremder bei der Aneignung dieses oft widersprüchlichen Sprachsystems gegenübersieht. Seine Beobachtungen sind auch heute noch relevant und bieten spannende Einblicke in die Herausforderungen des Deutschen. Ein zentrales Problem liegt bereits im Fundament der deutschen Grammatik: die vielen Fälle und Geschlechter. Während beispielsweise im Englischen die Substantive unverändert bleiben und Pronomen nur wenige Formen besitzen, fordert das Deutsche seine Lernenden geradezu heraus, Nomen nicht nur nach Kasus zu verändern, sondern auch nach Genus – männlich, weiblich oder sächlich – einzuordnen.

Das führt dazu, dass ein scheinbar einfacher Begriff wie "der Regen" (der Regen) oder "die Turnip" (die Rübe) nicht intuitiv verstanden wird. Die unlogische Zuweisung der Geschlechter verstärkt die Verwirrung, so dass mancher Anfänger frustriert ist, wenn ein Turnip männlicher Natur sein soll, während eine junge Frau sprachlich oft als neutral betrachtet wird. Die Deklination der Adjektive ist ein weiteres Rätsel. Im Deutschen werden Adjektive nicht nur nach Singular oder Plural unterschieden, sondern auch gemäß des Falles und Geschlechts des jeweiligen Substantivs. Um einen guten Freund zu beschreiben, variiert die Form des Adjektivs „gut“ je nach Situation: „Mein guter Freund“, „meines guten Freundes“, „meinem guten Freund“ oder „meinen guten Freund“.

Diese Vielzahl an Endungen erschwert das Lernen enorm, besonders für solche, die aus Sprachen stammen, in denen Adjektive regelrechter nicht verändert werden. Die zunehmende Komplexität nimmt oft den Spaß am Sprechen und Schreiben. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der deutschen Sprache sind die sogenannten trennbaren Verben. Diese Verben werden im Satz auseinandergezogen und beginnen an einer Stelle, um am Satzende mit einem Teil wiederaufgenommen zu werden. Das Beispiel „abreisen“ (verreisen) kann so im Satz auftauchen: „Er reist morgen ab.

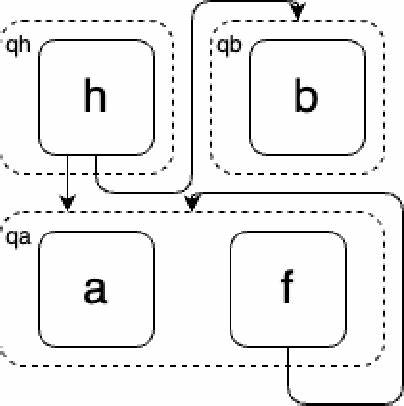

“ Das schweißt die Aufmerksamkeit des Lernenden zusammen, um Grammatik und Satzbau zu verstehen – was nicht immer einfach ist. Besonders fremde Muttersprachler fühlen sich hier leicht überfordert und verlieren manchmal den Faden im Satzgefüge. Die Wortstellung im Deutschen ist berüchtigt für ihre Komplexität. In Hauptsätzen steht das Verb oft an zweiter Stelle, in Nebensätzen wandert es ans Satzende. Vor allem in journalistischen Texten oder literarischen Werken kann sich die eigentliche Aussage manchmal erst im letzten Satzteil verstecken, da die zahlreichen eingeschobenen Nebensätze und Parenthesen den Lesefluss erschweren.

Mark Twain vergleicht diese oft verschachtelten Sätze mit einem Katalog von Nebenbemerkungen, in denen der eigentliche Satzinhalt verzögert oder gar geraubt wird. Für Lernende bedeutet das eine erhebliche Prüfung der Geduld und Konzentrationsfähigkeit. Ein typisch deutscher Stilzug ist das Bilden von Komposita, also zusammengesetzten Substantiven. Die deutsche Sprache kennt kaum Grenzen für die Verschmelzung einzelner Worte, was zu enorm langen Wörtern führen kann. Ob es sich um "Freundschaftsbezeigungen" (Freundschaftsbekundungen) oder "Generalstaatsverordnetenversammlungen" (Versammlungen von Generalstaatsabgeordneten) handelt – diese scheinbar endlosen Wortketten sehen gelegentlich aus wie sprachliche Gebirge.

Zwar können sie präzise sein, doch für Ausländer wirken sie oft wie ein unüberwindbarer Hindernislauf. Das Nachschlagen oder Verstehen solcher Wörter ist eine mühselige Aufgabe, zumal sie häufig selten oder nur in bestimmten Kontexten auftreten. Die Mehrdeutigkeit einzelner Wörter und der Klang der deutschen Sprache können zusätzlich verwirrend sein. Ein einfaches Wort wie "Verheirathen" kann leicht mit "Vermieten" verwechselt werden, da sie ähnlich klingen, jedoch völlig verschiedene Bedeutungen haben. Dazu kommt, dass die Betonung eines Wortes die Bedeutung komplett ändern kann, was in anderen Sprachen weniger ausgeprägt ist.

Dies verlangt von Lernenden ein feines Ohr für Nuancen und oft auch das Konsultieren von Nachschlagewerken, um Missverständnisse zu vermeiden. Die deutschen Pronomen sind in ihrer Vieldeutigkeit ebenfalls eine Herausforderung. Das Wort „sie“ kann sowohl für „sie (Plural)“ als auch für „Sie (Höflichkeitsform)“ und „sie (Singular feminin)“ stehen. Ohne klare Kontextangaben kann dies zu erheblicher Verwirrung führen – ein Grund, warum viele Anfänger davor zurückschrecken, diese Formen im Alltag anzuwenden. Trotz all dieser Komplikationen besitzt die deutsche Sprache auch viele Vorzüge.

Die Aussprache basiert auf einer relativ regelmäßigen Laut-Buchstaben-Korrespondenz, wodurch man nach ein wenig Übung Wörter erstaunlich genau vorhersagen kann. Auch die Großschreibung aller Substantive erleichtert das Erkennen von Satzteilen und trägt so zur Orientierung beim Lesen bei. Dieses Prinzip war früher sogar im Englischen geläufig, ist dort inzwischen jedoch verschwunden. Darüber hinaus ist das Deutsche sehr reich an ausdrucksstarken Worten für alltägliche und emotionale Themen. Worte, die Natur, Heimat und Gefühle ansprechen, vermitteln oft einen unmittelbar berührenden Klang.

Das macht die Sprache in Literatur und Musik besonders reizvoll. Schüler können sich von dieser emotionalen Kraft tragen lassen, um trotz der Hindernisse Freude am Spracherwerb zu finden und tiefere Verbindungen zur Kultur herzustellen. Allerdings bleibt die Tatsache bestehen, dass viele Deutsche selbst von der eigenen Grammatik enttäuscht sind und sie als unnötig kompliziert oder veraltet empfinden. Die zahlreichen Fälle, Endungen und Ausnahmen erzeugen eine sprachliche Komplexität, die gelegentlich zu Missverständnissen und Lernfrust führen kann. Mark Twain fasste es treffend zusammen: Deutsch ist keine Sprache, die man in wenigen Monaten der Herrschaft entwinden kann.

Vielmehr gleicht es einem langen, oft mühsamen Lernprozess, der Geduld und Ausdauer erfordert. Die Frage, ob eine Reform notwendig ist, wird in Deutschland bis heute diskutiert. Einige Vorschläge zielen darauf ab, die Fälle zu vereinfachen oder überflüssige Wortkomplexe aufzubrechen. Konservative Sprachliebhaber wehren sich jedoch meist gegen einschneidende Änderungen, aus Sorge um den Erhalt der traditionellen Sprachkunst. So bleibt Deutsch eine Sprache voller Widersprüche, in der sich struktureller Anspruch und lebendiger Sprachgebrauch oft gegenüberstehen.

Trotz aller Schwierigkeiten ist Deutsch jedoch eine lebendige Sprache mit eigenem Charakter, der Sprachlernende fasziniert und herausfordert. Sie ist eng verwoben mit einer reichen Literatur- und Kulturgeschichte und öffnet den Zugang zu bedeutenden Denkern, Künstlern und Wissenschaftlern. Die Mühe, sie zu erlernen, zahlt sich durch neue Horizonte und tiefere kulturelle Verständnisse aus. Abschließend lässt sich sagen, dass die deutsche Sprache mit ihren komplexen Regeln, den verwirrenden genderbezogenen Zuordnungen und den teils überlangen Wörtern für Fremde durchaus abschreckend wirken kann. Doch gerade diese Eigenheiten sind es, die ihr ihren unverwechselbaren Charme verleihen.

Für Lernende lohnt es sich, die sprachlichen Besonderheiten anzunehmen, mit Humor zu betrachten und geduldig Schritt für Schritt die vielen Facetten zu entdecken, die Deutsch zu einer der reichsten und faszinierendsten Sprachen der Welt machen.