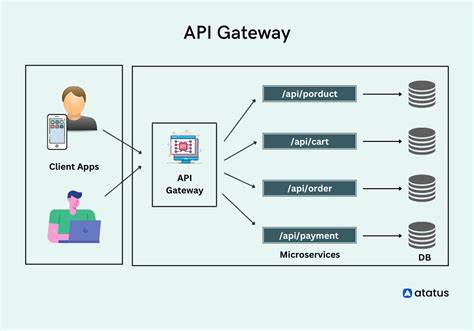

In der modernen Softwareentwicklung sind APIs unverzichtbar geworden. Sie ermöglichen Anwendungen, miteinander zu kommunizieren, Daten auszutauschen und Funktionalitäten bereitzustellen, die komplexe Systeme erst skalierbar und modular machen. API-Gateways spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie agieren als Vermittler zwischen Clients und Backend-Services, indem sie Schnittstellen absichern, den Datenverkehr steuern und Leistungsoptimierungen ermöglichen. Trotz dieser Vorteile fällt auf, dass viele Startups sich gegen die Nutzung von API-Gateways entscheiden und stattdessen eigene Lösungen implementieren.

Doch warum ist das so? Welche Beweggründe stecken hinter dieser häufigen Entscheidung, auf fertige API-Gateways zu verzichten, obwohl diese viele wichtige Funktionen out-of-the-box bieten? Eine genauere Betrachtung zeigt, dass dies vor allem von der Dynamik, Kultur und dem Wachstumsmodell junger Unternehmen abhängt. Einer der Hauptfaktoren, warum Startups oft keine API-Gateways nutzen, ist die Flexibilität, die sie in der Anfangsphase benötigen. Startups befinden sich typischerweise in einem sehr schnellen Entwicklungs- und Iterationsprozess, bei dem Innovation, Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit oberste Priorität haben. Fertige API-Gateway-Lösungen können, gerade bei Cloud-Anbietern wie AWS API Gateway, komplex einzurichten sein und Schritte nach sich ziehen, die den schnellen Fortschritt beeinträchtigen. Die anfängliche Konfiguration, das Verstehen der eigenen Systeme innerhalb des Gateways und die Integration in bestehende Entwicklungsabläufe sind oft aufwendig.

Gerade kleine, flexible Teams bevorzugen es daher, einzelne Funktionen wie Authentifizierung, Autorisierung oder Rate-Limiting selbst zu implementieren, um unmittelbare Kontrolle über das Verhalten der APIs zu behalten. Ein weiterer Beweggrund ist die Angst vor Vendor Lock-in. Viele Startups zögern, sich zu stark an einen einzelnen Anbieter oder eine bestimmte Technologie zu binden. Das bedeutet, sie wollen unabhängig bleiben und die Möglichkeit haben, jederzeit Technologien zu wechseln, ohne von proprietären Systemen gefangen zu sein. Ein API-Gateway eines großen Cloud-Anbieters kann tief in die gesamte Infrastruktur integriert sein und so Wechsel mit großem Aufwand oder sogar Risiko verbunden.

Eigene Lösungen bieten hier die benötigte Autonomie und die Möglichkeit, Architekturentscheidungen flexibel zu gestalten. Dazu kommt, dass die meisten Startups mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Offensichtlich wäre es durch den Einsatz eines Gateways möglich, diverse Funktionen schnell und sicher bereitzustellen, aber diese Produkte können Kosten verursachen, die im frühen Stadium gemieden werden sollen. Ein selbst entwickeltes Set von Middleware oder Tools, das nur die dringend benötigten Features abdeckt, ist oft günstiger, zumindest auf den ersten Blick. Auch das Gefühl, die eigene API-Umgebung genau zu kontrollieren, spielt eine Rolle: Viele Entwickler schätzen es, wenn sie die volle Transparenz und Kontrolle über jeden Teil ihrer API haben statt schwarze Kästen zu verwenden, bei denen Abläufe, Logik oder Fehlerbehandlung nur bedingt nachvollziehbar sind.

Zudem sind viele der heute erhältlichen API-Gateways recht komplex aufgebaut und für größere Unternehmen mit stabilen Strukturen ausgelegt. Startups, die noch agil und oft auch experimentierfreudig sind, finden es mitunter schwer, solche Lösungen in ihre schlanken Prozessen zu integrieren. Hier fehlt manchmal die Möglichkeit, vom Umfang her zu skalieren oder einzelne Komponenten nach eigenen Vorstellungen anzupassen. Die genannten Plattformen wie Zuplo oder Unkey sind zwar robuste Alternativen zu den marktführenden Gateways, aber sie sind noch relativ neu am Markt und daher in vielen Gründerteams noch nicht stark verbreitet oder bekannt. Eine gewisse Skepsis gegenüber neuen Tools und ein Fokus auf bewährte eigene Lösungen sind daher verständlich.

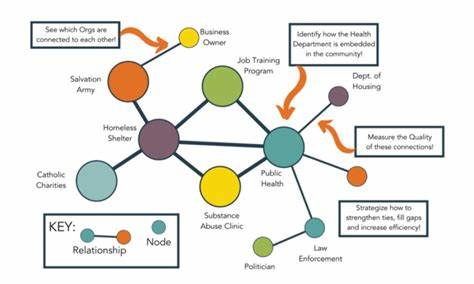

Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass viele Startups APIs entwickeln, die spezifische Anforderungen erfüllen und nicht immer mit den allgemeinen Standards der API-Gateways exakt kompatibel sind. Eine maßgeschneiderte Lösung erlaubt es, präzise auf die Bedürfnisse des Produkts einzugehen. Man baut häufig in Kombination mit anderen Komponenten, sodass eine vorgefertigte API-Gateway-Lösung zwar Features abdeckt, aber nicht immer die notwendige Flexibilität oder die nötige Abstimmung mit dem gesamten Backend-System bietet. Ein großes Plus des Eigenbaus ist zudem, dass Firmen intern ein tieferes Verständnis ihrer Systeme entwickeln. Dieses Know-how ist langfristig wertvoll, gerade wenn komplexe Probleme auftreten oder wenn neue Features implementiert werden müssen, die über Standards hinausgehen.

Ein API-Gateway bringt zwar viele Aufgaben ab, aber es befreit auch von detailliertem Wissen, das später hilfreich sein kann. Letztlich lässt sich zusammenfassen, dass Startups oft abwägen müssen zwischen der Bequemlichkeit und Sicherheit eines etablierten API-Gateways und der Kontrolle, Flexibilität sowie schnellen Entwicklung, die eine maßgeschneiderte Lösung ermöglicht. Gerade in frühen Unternehmensphasen überwiegen häufig individuelle Anpassbarkeit und Geschwindigkeit die Vorteile standardisierter Systeme. Dennoch ändert sich dies mit zunehmendem Wachstum und höherer Komplexität. Reift ein Startup heran und wird das Produkt stabiler und vielfach genutzt, gewinnen API-Gateways wieder an Bedeutung und werden dann häufiger eingeführt, um Skalierbarkeit, Sicherheit und Wartbarkeit zu verbessern.

Die Wahl, ob man ein API-Gateway einsetzt oder eigene Lösungen entwickelt, ist also keine Frage von richtig oder falsch, sondern eine strategische Entscheidung, die eng mit dem Entwicklungs- und Geschäftsmodell eines Unternehmens verbunden ist. Es lohnt sich für junge Firmen, diese Frage bewusst zu hinterfragen und zu prüfen, ob eine externe Lösung langfristig nicht doch Vorteile bringt, vor allem in Bezug auf Wartbarkeit und Sicherheit. Gleichzeitig darf man die eigene Organisationsstruktur und die Geschwindigkeit der Iterationen nicht außer Acht lassen. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es bei Startups zahlreiche Gründe gibt, warum API-Gateways bisher nicht so verbreitet sind, auch wenn der Nutzen dieser Technologien unstrittig ist. Flexibilität, Geschwindigkeit, Kosten, Unabhängigkeit und individuelle Anforderungen spielen entscheidende Rollen bei der Entscheidungsfindung.

Eine ausgewogene Herangehensweise, die beide Welten berücksichtigt, hält Zukunftspotenzial bereit, um mit der richtigen Technologie dem Wachstum gerecht zu werden und gleichzeitig agil zu bleiben.