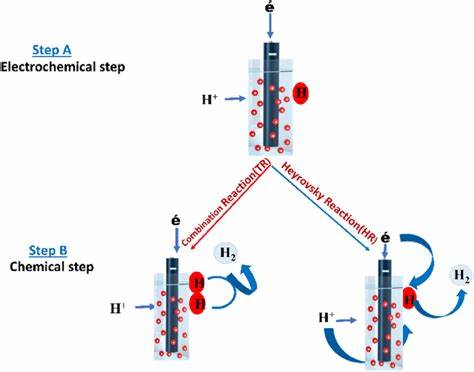

Die Gewinnung von Wasserstoff als saubere Energiequelle gilt als Schlüsseltechnologie für die Transformation hin zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung. Insbesondere die Elektrolyse von Wasser zur Erzeugung von Wasserstoff gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie eine emissionsfreie Methode darstellt, um Wasserstoff für verschiedenste Anwendungen zu produzieren. Zentral für diesen Prozess ist die sogenannte Wasserstoffentwicklungsreaktion (Hydrogen Evolution Reaction, HER), die die Bildung von molekularem Wasserstoff an der Kathodenseite einer Elektrolysezelle beschreibt. Trotz ihrer grundsätzlichen Einfachheit gestalten sich die HER insbesondere in alkalischen Medien als langsamer und energieintensiver Prozess, was die Effizienz der Elektrolyse und damit die Wirtschaftlichkeit der Wasserstoffproduktion beeinträchtigt. Die Forschung konzentriert sich daher darauf, Wege zu finden, um die Geschwindigkeit und Effizienz der HER zu optimieren und so den Einsatz und die Leistung von Elektrolyseuren zu verbessern.

Dabei spielen Katalysatoren eine zentrale Rolle, da sie die Aktivierungsenergie der Reaktion senken und die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen können. Platin zählt seit langem zu den effektivsten Katalysatoren für die Wasserstoffentwicklung. Seine hervorragende Leitfähigkeit sowie die katalytischen Eigenschaften machen es zum Goldstandard in der Elektrolyseforschung. Allerdings gerät die Leistungsfähigkeit von Platin in alkalischen Medien an natürliche Grenzen, die durch die sogenannte Wasserstoffbindung auf der Platinoberfläche bedingt sind. Bei dieser starken Adsorption von Wasserstoffatomen auf der Platinoberfläche werden viele Reaktionsstellen blockiert, wodurch die Reaktionsrate insgesamt abnimmt.

Um diese Limitierung zu überwinden, suchen Wissenschaftler nach Strategien, wie die Wasserstoffbindung auf dem Platin optimiert und somit die Katalysatoreffizienz gesteigert werden kann. Dabei treten moderne Konzepte des molekularen Engineerings in den Vordergrund. Eine innovative Herangehensweise, die von Forschern der Peking-Universität und des Beijing National Laboratory for Molecular Sciences entwickelt wurde, nutzt gezielte molekulare Modifikationen an der Platinoberfläche, um die katalytischen Eigenschaften zu verbessern. Im Fokus steht dabei die Einführung organischer Molekülschichten als Überzüge (sogenannte overlayers) auf dem Platinkatalysator. Diese dünnen organischen Schichten beeinflussen gezielt die Wechselwirkungen an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt und führen zu einer Abschwächung der Wasserstoffbindung an der Platinoberfläche.

Die Folge ist eine deutlich beschleunigte Wasserstoffentwicklung im alkalischen Milieu, wobei die Aktivität um das bis zu 50-fache gesteigert werden kann. Die molekulare Designstrategie basiert auf der gezielten Auswahl und Anpassung organischer Adsorbate, deren Bindungsenergie an das Platin die Katalysatoroberfläche beeinflusst. Durch die Variation der Anzahl aromatischer Ringe und der Hydrophilie dieser Moleküle lassen sich die Bindungsstärken feinjustieren. So können die Adsorbate einerseits stabil an der Oberflächen haften, andererseits aber die zu starke Wasserstoffbindung reduzieren. Dichtefunktionaltheoretische (DFT) Berechnungen stützen dieses Konzept, indem sie zeigen, dass die organischen Überzüge den d-Bande-Zentrumwert der Platinoberfläche herabsenken und somit die Wechselwirkung mit Wasserstoff abschwächen.

Dadurch werden unproduktive Wasserstoffadsorptionsstellen vermieden und die Wasserspaltung effizienter gestaltet. In experimentellen Studien wurde die Wirkung dieser molekularen Modifikation eindrucksvoll bestätigt. Mithilfe von elektrochemischer Rastertunnelmikroskopie (EC-STM) konnten die organischen Überzüge auf Platin(111)-Oberflächen sichtbar gemacht werden, während gleichzeitig elektrochemische Messungen die deutliche Verbesserung der Wasserstoffentwicklungsrate belegten. Diese Befunde wurden zudem in realen Elektrolyseursystemen mit Membran-Elektroden-Einheit (Membrane Electrode Assembly, MEA) validiert. Der Einsatz des speziellen organischen Moleküls 2,2′-Bipyrimidin als Überzug an Platin-Kohlenstoff (Pt/C)-Katalysatoren zeigte eine effektive Steigerung der Wasserstoffproduktion unter praxisnahen Bedingungen und demonstriert somit das praktische Potenzial der molekularen Designstrategie.

Die Bedeutung dieser Entwicklung reicht über die alleinige Optimierung von Platinkatalysatoren hinaus. Das Konzept der molekularen Überzüge kann prinzipiell auf eine Vielzahl weiterer Katalysatorsysteme übertragen werden, was Perspektiven für die breite Anwendung in Elektrolyseuren und Brennstoffzellen eröffnet. Insbesondere die Suche nach kosteneffizienten und skalierbaren Methoden zur Verbesserung von Katalysatoren wird durch diese Innovationsstrategie maßgeblich unterstützt und könnte langfristig dazu beitragen, Wasserstofftechnologien wirtschaftlicher und umweltfreundlicher zu gestalten. Im Kontext der globalen Energiewende und der Dringlichkeit, fossile Brennstoffe zu reduzieren, sind solche technologischen Fortschritte von immens hoher Bedeutung. Die Wasserstoffentwicklungstechnologie steht exemplarisch für die Herausforderungen nachhaltiger Energielösungen: Sie verlangt nicht nur nach funktionalen Materialien, sondern auch nach einem detaillierten Verständnis auf molekularer Ebene, wie diese Materialien wirken und wie ihre Eigenschaften optimiert werden können.

Molekulares Engineering bietet hier einen wissenschaftlichen Schlüssel, um genau solche maßgeschneiderten Systemlösungen zu realisieren. Während die ersten Forschungsergebnisse vielversprechend sind, gibt es noch einige Herausforderungen auf dem Weg zum großflächigen Einsatz. Die Stabilität der organischen Überzüge unter Langzeitbedingungen, die Herstellkosten der modifizierten Katalysatoren und die Integration in bestehende Elektrolysesysteme sind Themen, die künftige Forschung adressieren muss. Auch die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit der gewählten organischen Moleküle spielen eine Rolle, insbesondere wenn Produktion und Recycling der Katalysatoren berücksichtigt werden. Die Kombination aus theoretischer Modellierung, präziser Oberflächenchemie und praktischen Elektrodenentwicklungen schafft dabei eine Basis für die kontinuierliche Verbesserung des Wasserstoffproduktionprozesses.